- 庫存 = 7

放入購物車

放入購物車 放入下次購買清單

放入下次購買清單

分類排行

-

西藏度亡經:中有聞教得度密法

-

交互詰問的藝術:法庭攻防必備的技巧、理論與經典名案實例解析

-

解碼《坎特伯里故事集》:從朝聖之旅開啟的中世紀八點檔

-

了凡四訓【白話插圖.暢銷紀念版】:南懷瑾、李叔同、稻盛和夫一致推崇,儒釋道三家思想精髓,立命、改過、積善、謙德,東方第一勵志奇書

-

誰害怕性別?:拆解性別恐懼的幻象

-

一看就懂!能源與地緣政治:40張資訊圖表,從化石燃料、減碳到再生能源困境,解析資源爭奪與區域競爭,如何牽動全球權力新賽局

-

水泥工阿鴻親授30年實戰工法學:基礎放樣、排水設定到進階泥作,完整解析步驟流程,監工、施工不出錯!

-

圖解中世紀歐洲世界觀:從階級體制、社會規範到日常生活,理解中世紀歐洲、奇幻背景設定不失真,就看這一本!

-

不戰的勝算:新冷戰關鍵時刻,四大行動計畫嚇阻中共侵臺野心(《晶片戰爭》作者力薦、《經濟學人》年度最佳書籍)

-

社會性動物:愛、性格與成就的來源

最近瀏覽商品

內容簡介

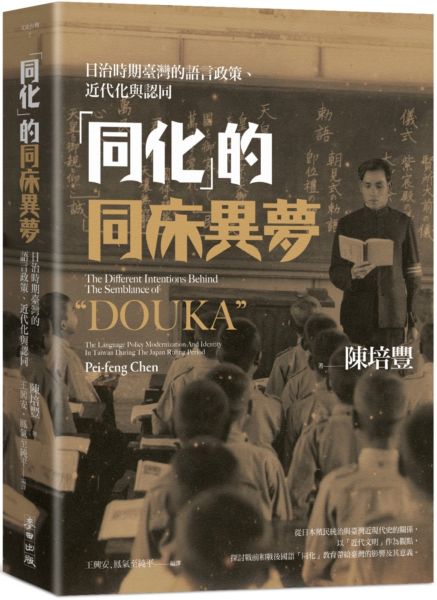

「同化於文明」、「同化於民族」

日治時期結束之後,殖民仍給臺灣人和臺灣社會帶來重大的影響

為了扎扎實實地轉換為「臺灣人」,我們必須不斷地冷靜省思這一段「同化」教育的歷史意義。

本書主要是透過日治時期「同化」教育的分析——有關近代化論述和實際政策內容,以及統治者和被統治者之間的互動關係──繼而去探討近代臺灣人認同意識之內涵、特質及意義。

由於掣肘於「國體論」這個近代日本的政治文化,臺灣的國語「同化」教育中含有相當程度的近代性,以及日本獨特的精神文化。而根據「國體論」,臺灣人取得平等待遇的條件取決於「同化」教育的程度。因此為了爭取平等待遇,臺灣人以選擇性、自律性的態度積極去接受「同化」中的近代化,應該不是妥協而是一種「以接受作為抵抗」的抵殖民。因為如此對應「同化」的方式,必然會壓縮到殖民差別統治的正當性,或動搖到「國體論」。

跳脫出「漢賊不兩立」的傳統抵抗觀,我們發現臺灣人在日治時期不斷圍繞著近代文明這個議題,與統治者之間產生賦與、接受、希求、拒絕、自立、抑止的複雜互動。在這個互動過程中,統治者被迫不斷的調整其「同化」政策並大量普及教育機構。而在「以接受作為抵抗」的歷程中,臺灣人以機巧的抵抗方式達成了近代化。

不過臺灣人利用「同化」教育強烈追求近代文明的態度,相對的淡化了其保存或強調傳統文化的意願和形象。而透過如此的抵殖民過程和經驗,所形構出的漢民族共同體「想像」,成為戰後臺灣人認同意識的特質與基礎。

作者資料

陳培豐

臺灣臺北市人。日本早稻田大學日本語日本文化碩士、日本東京大學總合文化研究博士。現任中央研究院臺灣史研究所研究員。著有《「同化」的同床異夢》、《想像和界限》、《歌唱臺灣》。注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ