分類排行

最近瀏覽商品

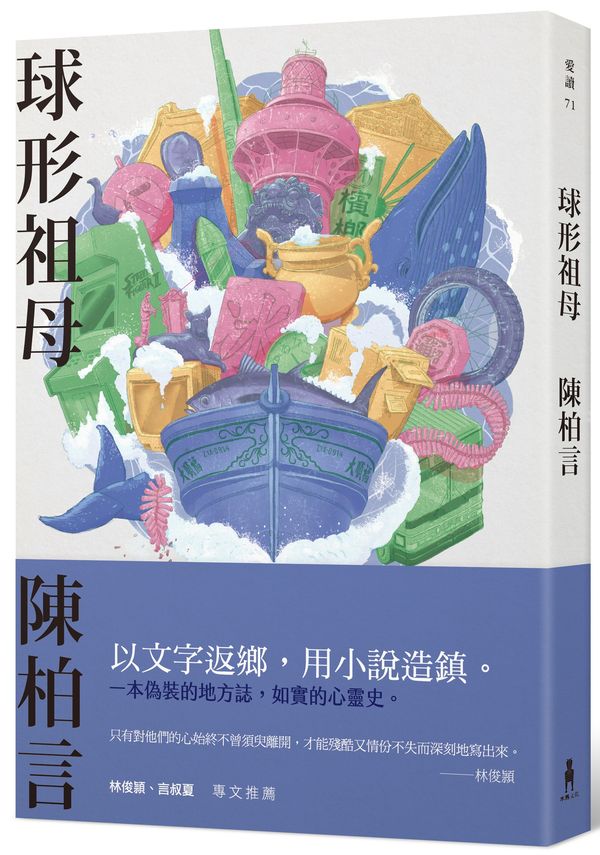

內容簡介

南方以南,一座港鎮,時間凝止。

八年級小說家陳柏言以文字返鄉,用小說造鎮。

一本偽裝的地方誌,如實的心靈史

只有對他們的心始終不曾須臾離開,才能殘酷又情份不失而深刻地寫出來。——林俊頴

完成「青春漫遊時代」的《夕瀑雨》之後,小說家甘耀明譽為「八年級小說家的領先群」的陳柏言,第二本短篇小說集《球形祖母》回頭書寫童年時光,工筆描繪記憶裡的親人以及消逝的家鄉,遭雷公擊斃的曾祖父,猝死於果園的曾祖母,騎野狼機車的郵差阿公,變形的祖母……小說融合地方誌、鄉野傳奇、家族故事、童年記憶,創造出如《百年孤寂》的馬康多小鎮北勢寮,虛構的港鎮再現台灣生猛的庶民況味,也召喚你我的故鄉記憶。

「我以整部小說的幅員,造出我的港鎮,以及我所寶愛、所懷念的老人。」——陳柏言

〈鯨魚來到港鎮的那一天〉

像是度過了一條看不見的換日線,「喀噠」,時間校準了,祖父,父親,母親,甚至他自己,全部進入魔術箱子似的,變成了另一個人,甚至是,消失了。父親留下房子,留下母親,留下大量的時間,卻沒有留下解題的線索。沒有人告訴他,究竟發生什麼事,彷彿他從頭到尾都是孤獨一人。

〈球形祖母〉

初時,球形祖母還能以近乎滾動的方式,穿門過戶,然後掙扎著,爬上她專屬的那張藤椅。但漸漸的,她發現不僅失去移動能力,也喪失行走的決心。她愈來愈胖,與籐椅融成一體,分不清自己是物是人:她不須進食,不須入睡,甚至不再回憶。

〈港鎮〉

鯨魚的眼睛裡面,照映著海,照映著他,也照映著整座港鎮。那個時候,阿嬤還未失智,球仔阿桑也尚未胖到寸步難行。他還可以陪著父親,去拍攝港鎮的每一塊石頭公去記錄每一座墳。他還相信港鎮,就是世界。

〈不想要去的地方〉

領頭的童乩的乳頭黑乾,像顆陀螺不停飛轉,手中釘球舞起來擊打自己,掛著一匹老皮的身軀。血水飛濺。搖頭晃腦。抓起掛在胸前的那口小酒甕,仰了一口,噴霧似地亮閃閃折映出一條彩虹。他的背脊全是血紅刮痕。結痂。再刺穿、爪裂。像極日本戰士出征前,婦女們夾匯痛苦與祝福的千針縫。

名人推薦

林俊頴、言叔夏 專文推薦

到了《球形祖母》,陳柏言乍看是不得不私淑馬奎斯,建立他「多年以後」的北勢寮馬康多,其實是將鄭俊言與陳時星們逆轉,推向「多年以前」,更幼小、更像孤兒的年齡,更工筆的捕捉那些必然老死如落花化作春泥的親人及其一生故事。蒼老的人間世,我驚嘆的是讀來一如現前,節制的抒情,憐老惜廢(何其的政治不正確),遂讓死亡如同海平線,家鄉與親人的迷宮得以從容地繼續擴建下去。——小說家 林俊頴

巨大的鯨。從遠古活至今日,歷經了牠自身的演化,而終於將整個港鎮的風景,都吞入牠那彷彿沒有邊界的肚腹。……那些港鎮間潮濕的人與景物的記憶,遂玻璃彈珠般地在牠的內裡摔成一地,彷彿萬花筒般地:變形的祖母、失蹤的老師、老得幾乎皺成一團的男子;還有那些消失在時間皺褶裡的小學同學、一間沒有人知道的網咖,罔市罔市……那些往事與往事,八花九裂。——作家、東海大學中文系助理教授 言叔夏

目錄

推薦序 多年以前的鄭俊言與陳時星們 林俊頴

推薦序 雨水將這座港鎮細密包圍 言叔夏

鯨魚來到港鎮的那一天

拍賣

球形祖母

港鎮

不想要去的地方

罔市罔市

阿舍

博士博

上坡路

代跋 年少友人

後記 南方之謎

序跋

【推薦序】多年以前的鄭俊言與陳時星們

——林俊頴(小說家)

像是度過了一條看不見的換日線,「喀噠」,時間校準了,祖父,父親,母親,甚至他自己,全部進入魔術箱子似的,變成了另一個人,甚至是,消失了。父親留下房子,留下母親,留下大量的時間,卻沒有留下解題的線索。沒有人告訴他,究竟發生什麼事,彷彿他從頭到尾都是孤獨一人。——〈鯨魚來到港鎮的那一天〉

年輕人在夜裡打開Word檔,發現他只記下了一句:「港鎮住久了,你也會把自己變成無人能解的迷宮。」——〈博士博〉

不止一次,我公開表明對「天龍國」這一名詞的厭惡,以為這用語背後的怨毒立基於最方便操弄的族群、南北對立,怠惰、不願正視台北城一直是島內移居者大熔爐的歷史事實。以我為例,台北是我迄今住居與生活最久長的城市,雖然戶籍在此多年,罕有意識到自己是個台北人。十歲離開彰化北斗家鄉,在一個夏日夜晚來到父母租屋的伊通街127號——一樓是長春理容院,現在是「爺茶」飲料店,多年後的今日,我記憶仍鮮明保有這潦草的新興城市的種種粗陋與荒涼,譬如松江路康華大飯店後巷弄裡一整排賣不掉的二樓販厝,冬日黃昏後黑沉沉如鬼物,夜裡常有盲眼按摩人招攬生意的笛音,那份淒涼哽在胸口,非常難受。

四年後舉家搬遷到台中,並沒有因此拉近家鄉舊厝的土味與日頭,鄉愁與年齡成反比的淡去,那是再也回不去的夢土。直到第一位至親死亡。三十歲開始移居島國北部中部、完全成為外鄉人的至親,死前堅決搖頭,不願讓骨灰放回他的生身之地。我迷惑不解之餘,才檢視並承認自己與家鄉的連接(胎盤與臍帶?)早已脫離得乾乾淨淨。

因此,反覆閱讀《球形祖母》的許多出神時刻,我首先驚覺,陳柏言與我年齡差距一世卅年餘,不同世代的同代人,我恐怕得到的是更悲哀的結論,即便夢土,凡身心被都市徹底洗禮、重組,家鄉寸土不留已經劃入了烏合有之鄉。都是那沒有鄉愁的人。

那麼,這必然是寫小說的人特有的榮光與幸福,以紙筆(其實是鍵盤筆電)重回那流著奶與蜜的最初的家園與鄉土,上下求索——

但,我們究竟尋找什麼呢?

我誠摯地建議,翻開這本小說時,不幸若是除了都市沒有第二個家鄉,稍微好運的若是任何因由而脫鄉入城的,請想像並偽裝成那一位要書寫「北勢寮誌」的採訪、踏查者,確實做好防曬,備妥雨具,收起手機與耳機,讓我們出發返鄉吧。

我的意思是,請翻到第二篇〈拍賣〉與第四篇〈港鎮〉,如果你想重溫那海風魚腥的漁港,或者你從沒見過魚市黑鮪魚的拍賣,在地球食物鏈的這一端,正是一場宰殺與交易的慶典,跟著小鄭俊言應該只到成人腰際的眼睛看去,滿地碎冰的水晶宮,蒸騰著到底是仙境雲霧還是寒氣?魚刀冷冷舉起,「吐射一口檳榔紅汁,漁人便從魚肚輕輕一刮,鋒芒過處析為兩瓣,血光如煙花墨灑。另一個漁人則熟練的掏入魚身,一扭一旋,便拽出大把內臟。」你害怕血水流到你腳下,魚鱗噴到你臉上,得趕快學阿嬤唸咒,祈求海神諒解。速速離去,「面朝大海,春暖花開」。

請再翻到第五篇〈不想要去的地方〉,整個鄉鎮就那麼一條大街,拐進狹小巷弄,喏,三百年的保生大帝、大道公祖古廟,眾信徒今天要幫它搬遷。古廟先是給起重機像夾娃娃連根拔起,放在木樁滾輪上,大家來「拖廟」,一輩子難得遇上一次為神明服務,用力吧,你才可以氣力滿滿在大道公祖誕辰這天領受祂的祝福,大吃流水席,但提防給神明前導開路的鑼鈸嗩吶與鞭炮震聾了。你確實在那神人交感的煙硝聲光與顏彩中身心煥然一新。

《我的小村如此多情》(齊格飛.藍茨的小說),那拖慢的幾近停滯的家鄉時光裡,你可以去第六篇〈罔市罔市〉的網咖看國小同學長大後令人心碎的樣子,一腔閒愁如何消除?一定得去第八篇〈博士博〉,看熟女檳榔西施在玻璃櫥櫃做瑜伽搞笑,不騙你,比電視「名模生死鬥」搞笑有趣太多了。你若覺得久不碰書面目可憎,一定到那好像是死而不亡的田園隱者陳冠學的博士博開設的私塾上課。這晚就投宿貪污鄉長的三合院民宿,幾分鬼氣中那些古典華麗的裝飾元素都還在。

無論你走逛到那裡,貫穿全書是如瓜藤蔓延的上兩三代的家族親人,遭雷公擊斃的曾祖父,猝死於棗子果園的曾祖母,騎機車的郵差阿公,排灣族的阿嬤,佻達的姨婆、鬥雞般的妗婆舅公。終於悟得,女性才是家鄉最初的哺育者,也是最後的守護者。祖母,則是無人可以取代的永遠的女主角。隔代養育,你得到的是上三代血親總和的記憶寶庫,你知道此生再也不會有如此的親人友朋。張愛玲寫的:「一種沉默的無條件的支持,看似無用,無效,卻是我最需要的。他們只靜靜地躺在我的血液裡,等我死的時候再死一次。」

偽裝的地方志,如實的心靈史。

對比二〇一七年初出版的《夕瀑雨》,那些青春期的明暗相欺、纏綿無解的心事(奇怪我在此書聞不到太多荷爾蒙的刺鼻味),對成人世界一一看在眼裡卻只能束手的尷尬少年,到了《球形祖母》,陳柏言乍看是不得不私淑馬奎斯,建立他「多年以後」的北勢寮馬康多,其實是將鄭俊言與陳時星們逆轉,推向「多年以前」,更幼小、更像孤兒的年齡,更工筆的捕捉那些必然老死如落花化作春泥的親人及其一生故事。蒼老的人間世,我驚嘆的是讀來一如現前,節制的抒情,憐老惜廢(何其的政治不正確),遂讓死亡如同海平線,家鄉與親人的迷宮得以從容地繼續擴建下去。

只有對他們的心始終不曾須臾離開,才能殘酷又情份不失而深刻地寫出來。

然而,陳柏言是否有意要將如遺產的記憶寶庫藉此一次出清呢?

最後一篇「年少友人」,雖然小說中的「我」偽裝成三十七歲,才是焦距對準現此時,「二十七歲回到老厝」(第九篇〈上坡路〉)的鄭俊言與陳時星,時間加速前行,鐘面瘋癲快轉,明明是少年郎,怎麼卻是瓊花一暝,萎凋得如此駭人?

這偽裝的悼文,巧妙設計的迷霧山路,究竟是文青之死還是文學之死?對小說志業敬謹如對神的陳柏言提早逼問自己,是向我們宣告北勢寮誌的階段性任務已完成?既是告別,也是下一段旅程的開始?

惆悵讀畢,離愁與期待共生,期待陳柏言的鯨魚下一次自海平線壯遊而來。內文試閱

〈球形祖母〉

球形祖母的眼皮才剛要垂下,便聽見一陣敲門聲。「游秋妹女士!游秋妹女士!」那是她的名字,父親給她的名字,她已經許久未聞。她竊喜,掙扎著起身,卻很快記起絕無可能脫困。她體表的肉是蛇,鑽入籐椅的孔縫,交錯成細密的網。籐椅成為洞穴,而她的身體進入漫長冬眠。她聽:那男孩的方言不大道地,語調並不熱情。她舒了一口氣,至少不會是推銷員,要她添購靈骨塔位。她繼續聽:北勢寮,枋寮漁港,肉粽角……,難道又是來問路的?就像上個月,有一年輕女孩循手機導航要去藝術村,竟走至這偏遠之地。她坐在屋裡滿身大汗,隔著門與女孩的剪影對答。她先是假意問起女孩如何前來(「我坐火車」),而後順理成章從枋寮車站的發展歷史,談及家族的興衰。故事太冗長而氣候炎熱,當她第三次提到「阮阿爸出世彼冬……」女孩終於失去耐性。女孩抹去一把汗,打斷球形祖母的閒話家常:「阿婆,我是欲去藝術村,毋是欲探問妳的身世。」球形祖母才像是犯錯的孩童,坦承自己指不出正確的路。女孩喃喃離去,年輕的腳步聲卻提醒著球形祖母,已有多年未曾跨出家門。她已被港鎮遠遠拋棄囉:她不知曉道路的變化,店家的改換,也不知親屬鄰人死滅了幾人。她的側邊有窗,窗外是一道紅瓦老牆,牆上的晨昏流轉,是她與這個港鎮的唯一關聯。她聽見男孩呼喚她的名字,想起那問路的女孩,心裡的遺憾比愧疚更深。或許,她該抓起手邊的電話,隨便撥出一組號碼,「藝術村安怎去?」讓交談的時間延長,讓「外面的世界」在對話裡繼續生長。她已經好久好久沒有說話,而事實上她並不記得電話號碼,也不會有人記得她。不行了,不行了……,她抓了抓滿頭白髮,耳裡細細碎碎,像有人調亂了拉吉歐的音頻,男孩的呼喚盡化作一句單調的催眠:去睏,去睏。她的眼前浮現一座夏日空景,與北勢寮絕無相關:天光大亮,一片白色的天,一片藍色的海。她想那是多年以前,丈夫與她雙載去的。因為那時,她還可以踩著階梯,爬上堤防,踩過滿是廢棄家具的沙灘;她的長髮黑亮,影子還沒變重,不需要借助拐杖。丈夫走在她的前面,一顆砂礫滾進她的鞋,扎痛了腳底。她彎腰將鞋脫下,反扣,竟咚的跌坐在地。

她依然帶著微笑,不呼救,以免壞了丈夫的興致。她以手掌撐著,沙地熱燙,卻沒有施力的點。她忽然開始下陷,像是馬鞍藤糾纏著破碎的酒瓶,愈是掙扎,愈是下陷,不斷下陷。她想要張口呼叫,卻讓更多的沙流入嘴中:填滿齒縫,刮過舌頭,食道,胃,再經由血管鑽入她的身體。她感覺灼熱的沙暴在體內轟然飆行,而心臟的跳動則似幫浦,細碎聲響很快塞滿耳朵。刷啦刷啦,刷啦刷啦,猶如山際的細雨,轉烈,最後成為暴雨,土石紛紛滾落——就在她感覺頭顱快要爆破之時,沙石忽然從她的雙耳傾洩而出。丈夫抓住她的肩膀,將她從沙裡拖出。她醒轉過來,唾液流得滿嘴。左肩還留有抓痕,夕陽炸了滿牆,丈夫死去多年,而男孩仍在門外高喊:游秋妹——游秋妹——她明白:男孩知道她在厝裡,也清楚她無路可去。球形祖母最後一次走出家門,同樣是黃昏,落雨。她只是想走去後院,看一園子的瓠瓜,卻瞥見門前的柏油路上,伏著一條遭貨車輾碎盆骨的貓。貓正嗚嗚哀鳴,她走近,蹲低,與貓對目。她趕緊站起,努力克制自己的同情心,想:夕陽很快就會把牠帶走。她留下手裡的傘,回身,走進屋裡。天色逐漸暗去,持續落雨,她在心底做了一個決定。鄰居街坊發現她連日不出家門,以為她生了什麼重病,或者忽然暴斃了。他們善意前來串門,不無挖掘八卦的意思。所以當他們發現球形祖母不只沒病,還愈來愈胖,顯現出長命百歲的徵兆,都感到無趣而紛紛離去。不再出門的球形祖母,可以輕易的坐去整個白晝,將所有的時間體力,拿來編織一幅龐大繁複的家族樹狀圖:從父母相識,童年往事,到與丈夫結婚,生子(事實上他們並沒有孩子),種種。只要被她抓住,至少開講六個小時;為了留下聽眾,球形祖母的人生旅途不曾重複,下回待續便是另一個開始。她任意揀選人物與佈景,像是圖書館收藏的千百萬種故事。她錯接港鎮的歷史,結交不曾存在的人,甚至將保安宮祀奉的神祇說成了媽祖。球形祖母早已搞不清楚,哪些才是屬於自己的故事,而哪些確實發生。球形祖母的聽眾愈來愈少,她竟去電保安宮播音站,說願將所有財產(包括她現下所住的這間房厝)全部奉獻。她的要求不多,只願播音站在每周三晚間七點半,為她放送一則消息:游秋妹要講一個故事。

誰也沒料到,當天午後,球形祖母家的小門差點塞爆;不只北勢寮,連東海,甚至潮州人都前來聽講。一名年輕的國小女教師,領軍班上的小蘿蔔頭,校外教學,認識耆老。而打算寫一部《北勢寮誌》的男人,則宣稱:「這是最有意義的田野調查。」球形祖母坐在籐椅上,毫不怯場,臉頰甚至泛起潮紅。頭毛店的小姐到府服務,為她梳了個小圓髻,噴上髮油。她像個候選人,感謝鄉民們的熱烈支持,說這樣的場面讓她想起鬧熱時候,父親總將她放上肩頭,看七爺八爺走星步,炮仔炸落滿地花屑。她的眼眶轉紅,戲劇化的說了一聲「不如飲酒」,便從身旁抱起一酒甕,要每位聽眾上前領受。轉眼之間,每個人手裡都捧了一盞酒,小學生不知所措,轉頭向年輕的女教師求救;老師還未決定,球形祖母已經喊出那個字:「乾!」酒水初時相當順口,卻很快轉為燒灼,猶如強酸刺痛著食道咽喉。人們趕緊將酒嘔出,幾名小學生已經昏倒在地。女教師對著球形祖母叫罵,因喝了怪酒,罵聲更顯悲壯。有人打電話叫救護車,有人則為孩子們催吐,場面亂成一團,球形祖母卻像置身無人曠野,抱起酒甕就口。喉頭跳動,剩餘的酒水全進了她的胃囊。她連續打了幾個飽嗝,見昏倒的孩童都被搬上救護車,終於輕輕嘆了口氣。「這甕酒,是我媽媽留下來的——」球形祖母聲音細小,卻使焦躁的眾人頓時靜默。酸臭之氣尚未飄散,人們已經想起此行的目的。那位宣稱要寫《北勢寮誌》的男人,率先坐下,開啟錄音筆;小學生也跟著坐下,仰起頭,彷彿聽見了上課鐘聲。球形祖母說,如果有一個人想聽,我就講。鄉人們看看你,看看我,走的人竟然不多。球形祖母點點頭,這個故事她從未說過。她十分緊張,因為她非常鄭重,「彼已經是日本時代的代誌……」她說起,那一夜,父親接獲入伍通知,要送他去南洋,打叢林戰。那幾乎是封死亡的預告,鄉人卻歡天喜地,辦起了嫁新娘般的流水盛宴。殉國殉義的牌匾,在父親出發前就送達家中;母親則找來一千位女性縫製「千人針」,釀起一甕待丈夫凱旋歸來才要開封的酒。哪知隔了數月,父親竟然失蹤,據傳是受不了鍛鍊之苦,連夜逃走。母親不信,認定日本軍方冤枉,必是將她的夫婿做成了肉粽角,棄置枋寮漁港邊。

她從此只在陰曆十五日出門,穿一襲黑衣黑裙,在月照下穿過迂迴巷弄,抵達港邊一塊肉粽角(她的夫婿?)。跪祭,上菸,奉酒,痛哭著「愛人哪——」然後脫光衣服,趴在上頭睡了三天三夜,「九個月後,我就出世啊。」聽了這段荒謬的往事,鄉人們終如大夢初醒,失去了耐心,鳥獸散去。後來,人們對球形祖母那天的事絕口不提,他們皆認為遺忘與隱瞞便是最大的溫柔與善意。他們告誡家中孩童,切莫走進球形祖母的屋厝;而《北勢寮誌》的作者,則以「精神狀況不濟」一筆帶過。食言而肥的球形祖母,並沒有因為不再說謊而停止發胖;相反的,那些故事全倒灌為她的豐腴體態。她壓垮屋厝裡所有座椅,只剩下籐椅能承載她的重量。頭頂糟亂的雞窩,隨著時光,柔順成銀白絲絨——而那讓她更接近一顆破裂的,棉絮外露的躲避球。初時,球形祖母還能以近乎滾動的方式,穿門過戶,然後掙扎著,爬上她專屬的那張籐椅。但漸漸的,她發現不僅失去移動能力,也喪失行走的決心。她愈來愈胖,與籐椅融成一體,分不清自己是物是人:她不須進食,不須入睡,甚至不再回憶。她只是坐著,看著側邊窗外那一堵牆,感受肉體持續擴張。所以當她聽見年輕人的呼喊,聽見她的名字,便想著:一定要去應門,一定要去。她會告訴他,後院有一園子的瓠瓜,每當有人經過,丈夫會指著八卦桌上三兩顆瓜,說:你們拿去吃啊。球形祖母笑了起來,「吃啊吃啊……」她忽然便站了起來,開門,而門外已是一片昏暗。男孩對著她笑,在街燈下投影出瘦長的影子。球形祖母想要開口,卻咳出一嘴巴的沙。沙吹過馬路,在男孩的身邊飛旋,跳動,閃閃發光。她模仿著男孩的唇形,一字一字吐出:游,秋,妹,女士?膝蓋終於承擔不住她的體重,一連串的椎心刺痛——球形祖母的喪禮,在保安宮廟方的主持下,圓滿結束。鄉人們都說,球形祖母是個溫煦且慈善的老人。不再有人提起,球形祖母說過的故事;也不會有人相信,《北勢寮誌》作者的記載。那男人在擴寫後的小傳中,描述球形祖母為了撿拾路中央的瓠瓜,從籐椅掙扎站起,一個重心不穩,竟從她家一路滾到枋寮港邊。瓠瓜仍護在胸前,像是嵌進體內,最後連著肉體燒成了灰。他的幾個形容,在最後的定稿中被人們諷為無稽,然他堅持不願刪除。

其一是有船員看見,港邊的某塊肉粽角,在月圓的深夜會化作人形,鑽進巷弄;其二則是球形祖母與她的籐椅,曾經盤根錯節,像是一顆穩定跳動的心。

作者資料

陳柏言

一九九一年生,高雄人,臺大中文所博士班在讀。曾獲國家文藝基金會創作補助、第三十五屆聯合報文學獎短篇小說組大獎等,並入選九歌年度小說選、「臺灣文學進日本編譯出版計畫」、「二○二○年《聯合文學》二十位最受期待的青壯世代華文小說家」,入圍「二○一九年臺北國際書展大獎小說獎」、「第二十一屆臺北文學獎年金類」。 已出版短篇小說集《夕瀑雨》、《球形祖母》。《溫州街上有什麼?》是他的第三本小說集。 臉書專頁:在被發現和消失以前

注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ