分類排行

-

如果他們再次相遇(日記本書衣作家簽名燙金版)(四大網路小說天王破天荒合體!)

-

叛徒們的森林

-

妖怪日記【首刷限量典藏版】(京極夏彥 × 石黑亞矢子,妖怪大師攜手打造夢幻繪本)

-

三部曲(諾貝爾文學獎得主佛瑟 北歐理事會文學獎獲獎小說)

-

懸案對策室

-

意外的病人(長踞Amazon Kindle「醫療驚悚類」暢銷排行榜!超過3萬多個全球評分的懸疑小說!一個零錯誤率的外科醫師,一場橫跨政、法、醫三界的糾葛!)

-

最後的鑑定人(宮部美幸盛讚!破解人性的鑑識天才初登場)

-

禁忌之子(一出道即入圍日本書店大獎,日本怪物級新人醫師作家登場!)

-

日花閃爍:台語的美麗詞彙&一百首詩

-

如果他們再次相遇(翅膀書衣作家簽名燙金版)(四大網路小說天王破天荒合體!)

內容簡介

「如果你是男性,別忘了你所愛的女性期待著你『讓她看見魔法』。

如果妳是女性,請相信妳所愛的男性施展的魔法。

若是他表現不佳,妳大可帥氣地親自示範——如同把筆型手電筒當成魔杖的野枝,或是寫了這本如魔法般神奇作品的加納朋子。」

——推理作家 有栖川有栖 專文推薦

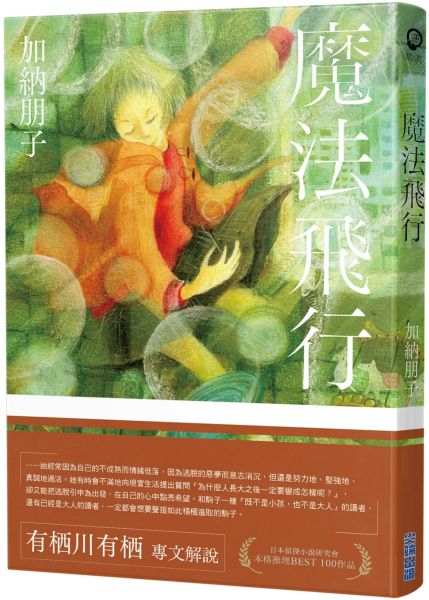

★日本偵探小說研究會選為本格推理BEST 100 作品

★日本長銷二十餘年,暖心系日常解謎經典系列!

【故事簡介】

我要不要也來寫故事呢——入江駒子的喃喃自語得到了爽快的回答「妳就寫寫看啊」。擁有不同名字的神祕女孩、從美容院裡的一個傳聞而發展出來的鬧鬼事件、學園祭中的〈魔法飛行〉小插曲、聖誕夜的絕命狂奔……駒子如同在報告近況,寫下了自己的故事,其中充滿了日常生活的驚訝、悲傷、喜悅、傷痛,以及懸疑氣氛,而事後收到的「讀後感」為駒子的所有疑惑提供了解答。第三屆鮎川哲也獎得獎作品《七個孩子》的續集,精采的單元式長篇推理小說。

【本書特色】

●邀請知名繪本作家 鄭潔文 繪製中文版獨家封面插圖。

●與《七個孩子》同世界觀的續作。

●收錄推理作家有栖川有栖的解說。

●獨家收錄作者加納朋子對臺灣讀者的序言。

內文試閱

我的第一篇作品講的是擁有好幾個名字的女孩。

(怎樣?開始感興趣了吧?)

1

(我第一次見到她時,她佇立在風中。)

十月的風有一股淡淡的清香,因為夾帶了某處飄來的桂花香。此時桂花還是又小又硬的花苞,卻能夠為十月的風增添甜美的香氣。想到即將開出的金色花朵,我的心就因滿懷期待而顫動。

在這透明的氣流之中,長髮輕柔地飛揚著。

那個女孩一臉認真地看著學校大門旁邊的布告欄。我從她身邊經過時偷偷瞄了一下,上面並沒有特別吸引人的告示,全是些停車場使用規範、課程時間表、社團招生資訊之類的東西。

更讓我感興趣的是那位專心看布告欄的女學生,主要是因為她的外表十分出色,就算說她長得像小仙子也不為過。她有一雙尾端上揚的細長眼睛、稍微揚起的鼻尖、尖尖的下巴,還有晶瑩剔透的白皙肌膚。

我心想,這女孩好像一個漂亮的洋娃娃。

她的相貌令人驚艷,而她的服裝更是鮮明搶眼。她穿著一件稍微偏紅的深紫色長外套,風一吹來,下襬就輕盈地飄盪。外套之中露出了茜紅色的襯衫,和深色的外套相比顯得格外鮮豔。那亮眼的茜紅色在腰部以下被墨色取代,細長的雙腿被包覆在合身的黑長褲裡。點綴她雙腳的是大紅色的高跟鞋,明亮的紅褐色大波浪長髮垂到腰間。

我只是無意識地盯著她看,但可能是我的目光太直接了,她突然轉過來,凶巴巴的瞪著我。她平時一定常常用這種凶狠的眼神回敬別人無禮的目光(尤其是異性)。

我被瞪得有些畏懼,連忙走進校舍。

2

「小駒,早啊!」

小愛在鞋櫃前向我揮手。我一邊打招呼一邊走過去,看見公主殿下正在拿課本。我不經意地望向她的鞋櫃,發現裡面塞滿了各種科目的課本,儼然是一個書櫃。

「提著一大袋沉甸甸的課本上學太難看了。」

小愛真心這麼認為,所以她只把今天要用的幾本課本用紅色綁書帶捆在一起,灑脫地漫步在校園裡。這大概就是所謂的時尚吧。如果我也用綁書帶提著從圖書館借來的精裝本、課本、字典,看起來一定很像要把舊書送去資源回收。真是差太多了。

說到差太多,小愛真是我見過最表裡不一的人。她有著傳統女性的溫婉外表,看起來弱質纖纖。我們再過兩年才要舉行成人式,但我聽說已經有很多人在期待小愛穿振袖和服的美麗儀態了。我也覺得她穿起傳統服裝一定很可愛。

雖然小愛的外表楚楚動人,但她的個性完全相反於周遭人們的期待,沒有半點傳統女性的特質。她非常喜新厭舊,時不時就會表現出富家千金的任性,卻又很愛斤斤計較,還會漫不在乎地做出一些嚇壞大家的行為,可是她不管做什麼都很可愛,這就叫作得天獨厚吧。

「嘿,小駒。」

小愛磅的一聲關上鞋櫃,對我說道。

「聽說妳最近終於考到駕照了。」

她若無其事地加上「終於」二字,這確實很有她的風格。我板著臉點頭回答:

「是啊,在九月初。」

如今想想,這真是一段漫長的歷程。我剛決定考駕照時,有個朋友說過「駕駛技術和運動神經無關」,所以我後來好幾次罵她是「大騙子」,其實那只是在遷怒。她無奈地聳著肩說:

「這真的和運動神經無關啊,純粹是妳駕駛技術不好吧。」

正常人的婉轉,以及日本人的客套,在這朋友的身上都看不到。這位朋友前陣子隨口向我問起:

「妳考到駕照之後真的有在用嗎?」

我挺著胸回答:

「當然有啊,像是拿去租片,或是去圖書館辦借書證,經常派上用場呢。」

這位朋友——阿蛋——聽了就說「妳一輩子都這樣過下去吧」。但我此時此刻真的覺得這樣比較好,無論是對自己、對他人,或是對全世界。

好啦,言歸正傳。

「是啊,在九月初。」

我點頭回答,小愛可愛地歪著腦袋,像是在沉思。

「那麼下次開我家的車出去兜風吧。」

她毫無預警地丟出這句震撼彈一般的發言。或許會有人說我太誇張,但是小愛家裡的車可都是有著真皮座椅、或是方向盤在左側的那種耶。

「妳的意思是叫我開車嗎?」

「是啊,我又沒有駕照。」

小愛很爽快地回答。在她的心中,女人就該坐在副駕駛座,而不是握著方向盤。

「妳覺得箱根怎麼樣?」

小愛帶著天真的微笑說道。

「什麼怎麼樣……我可不敢保證人車平安喔,這樣真的可以嗎?」

我嚴肅地反問。

「妳們在談什麼可怕的話題啊?」

背後傳來了帶著笑意的聲音。

「富美,早啊。」

我們兩人一起轉頭,異口同聲地打招呼。富美那有著雙眼皮的眼睛交互看看我們,然後笑了出來。我大概猜得到她在想什麼。在富美的眼中,我和小愛十分相似,雖然我們的個性天差地遠。

她說我們兩個「一樣不知世間險惡,天真單純,卻又很頑強」。我聽了當然覺得「別把我們兩人相提並論」(最後一點倒是無所謂),但我也明白,我和小愛的個性看在富美的眼中一定很孩子氣。

富美是個認真踏實的人,她有自己的理想和目標,總是朝著目標堅定地邁進。

所以我有時會覺得富美太耀眼,光是待在她的身邊都會讓我感到自慚形穢,但我的目光又會忍不住追隨她的身影,渴望自己也能變得跟她一樣。仔細想想,這樣的自己還真可悲。

富美是我理想的範本,我好比嚮往著天空的飛魚,而富美則是純白的海鷗。

「妳還是老樣子呢,真不知該說妳有膽識還是少根筋。」

富美搖曳著烏黑短髮,輕輕地聳著肩膀說。她用這句話代替了打招呼。

她說「少根筋」,應該是聽見了小愛和我的「箱根兜風計畫」吧。這話說得一點都沒錯,所以我點頭附和,但小愛不悅地噘起嘴巴說「為什麼嘛~」,拖長的尾音帶著一絲撒嬌的意味。富美笑著說:

「妳們一定還不知道箱根公路的可怕吧。」

「哪裡可怕了?」我問道。

「箱根的山路自古以來就很難走,那裡可是會讓駕駛哭出來的險境喔,一路上充滿了坡道和彎道,而且比爬坡更可怕的是下坡。妳也知道吧,煞車使用過度就會漸漸失效。」

「那個叫作熱衰竭現象。」我得意洋洋地插嘴。「如果長時間行駛下坡路段,煞車使用過度,煞車鼓之類的零件就會過熱,導致煞車失靈。」

「是是是,妳真是萬事通。」

她調侃著我說。

「我最擅長的就是背書。」

聽到我的自吹自擂,富美點著頭說「確實是這樣」,然後轉頭對小愛說:

「我跟妳說,這個人很奸詐耶,她期中考英語竟然拿了九十分。」

「太厲害了吧,我的德語才拿了五十八分。」

也只有小愛才會這麼坦然地說出自己的分數。

「我的法語也考得一塌糊塗。」富美說道。

我們學校的外語課總共有英語、德語、法語三種,小愛基於好奇心而選擇了德語,富美因為對法國文學有興趣而選擇了法語。經過一個學期,小愛學到了像咒語一樣的「der、des、dem、den」,而富美學會了幾首法語兒歌。短期大學的外語課頂多只有這種水準,要是有哪個學生只聽了一年的課就能說出流利的外語,絕對會被當成外星人。

至於我嘛,看到三門外語擺在面前時,我毫不猶豫地選擇了英語。畢竟我在國中高中學了六年的英語,日常會話還是說得顛三倒四,怎麼可能再去學德語或法語呢?除此之外,其實還有個狡詐的考量,或者該說是現實的考量,那就是英文系學生選外語課的時候當然不能選擇英語。

果不其然,小愛和富美的班上多半是(想必)擅長外語的英文系學生,因此她們競爭得非常辛苦。而我的英語課充滿了英數白癡(這和數學無關就是了),因此我可以哼著歌、輕輕鬆鬆地修這門不拿手的英語課。

不過富美說的「狡猾」並不是指這件事。我在期中考前只看了威廉.薩洛揚的英文小說兩三次,其餘的所有精力都用來背誦從圖書館借來的翻譯版。對我來說,這真是偷雞摸狗的學習態度。被複雜難解的法語單字搞得焦頭爛額的富美在一旁看到了,很不以為然地說「妳到底在搞什麼啊?」。到了考試時,果真不出我所料,考題有七成是翻譯題。

「做學問果然很容易走上歪路。」

富美看到我因傲人的成績而志得意滿時,就像看到不肖弟子的老師一樣地說道。

「我問妳喔。」一直在沉思的小愛突然開口。「箱根公鹿有什麼可怕的?會咬人嗎?」

我們又不是要去打獵。這個人到底在問什麼啊?連富美都露出了苦笑。

「不是頭上有角的那種鹿,而是收費公路,箱根公路上到處都是陡峭的坡道和連續彎道。妳不會開車,大概沒辦法想像吧,行駛在那種路段會不自覺地一直踩煞車減速,而小駒剛才也說過,如果煞車踩得太多……」

「熱衰竭現象。」

我忍不住插嘴,結果被富美瞪了一眼。

「……總之這麼一來就會導致煞車失靈。那是非常可怕的唷。」

「為了避免這種情況,必須盡量少踩煞車,最好的辦法就是油門和煞車都不要碰,速度自然會降低。這就是所謂的引擎煞車。」

「既然妳已經把課本背得滾瓜爛熟了,應該有辦法平安回來吧。」

富美的語氣與其說是調侃,更像是佩服。

「唔……我想光靠死背還是行不通吧。」

「因為理論不等於實踐嗎?」

「那也是理由之一,更嚴重的是死背的東西很快就會忘記,而且是忘得一乾二淨。考上駕照才過了一個月,我已經不太記得油門和煞車的位置了,儀表也不太記得要怎麼看,換檔的方式也……」

「妳聽到了吧?」富美用誇張的動作轉身對小愛說。「千萬別找她去箱根兜風,否則妳們就要一起葬身谷底了。」

「可是,如果在下坡時真的煞車失靈了,該怎麼辦呢?」

小愛很正經地問道。

「箱根經常發生這種事,所以路邊都會有應急的沙堆。」

「沙堆?」

「只要往沙堆衝撞,車子就會停下來了。」

「那樣不是會扭傷脖子嗎?」

小愛驚訝地睜大眼睛。

「那就看妳要選擇扭傷脖子還是翻下山崖了。」

富美用稀鬆平常的語氣說道,接著她驚慌地看了看手錶。

「哎呀,光顧著跟妳們胡扯,第一堂課都快開始了。」

「妳是哪一間教室?」

「二二○二。和小愛一樣。」

「我是一一○一。那我們要含淚揮別了。今天真是寂寞的一天。」

我們學校的教室號碼都是四位數,第一個數字代表哪棟樓。富美她們要去的是二號館二樓的第二教室,我要去的則是一號館一樓的第一教室。

「哪有這麼誇張?中午就能見面了啊。」

富美輕抬右手,然後轉身離去,小愛也揮著手對我說「再見囉」。

好啦,我也得快點走。我轉了個方向,正要離開鞋櫃,突然有個東西從我的鼻尖飛過,打中垃圾桶的邊緣,發出匡噹匡噹的的聲音落在地上。我頓時愣住,然後彎腰撿起腳邊的東西。那是果汁的空罐,開口還沾了些鮮豔的口紅。

「哎呀,不好意思。」

有個學生屈起一隻腳,用粗魯的坐姿坐在鞋櫃後面的長椅上。我有些意外,她就是剛才站在布告欄前的女孩。女孩板著臉補充一句:

「我不知道那裡有人。」

她的語氣聽起來就像在說謊,更何況我們剛才三個人聊得那麼大聲,她怎麼可能沒聽到?說不定她根本一直坐在那裡聽我們說話。

我默默地把手上的空罐丟進垃圾桶。匡啷一聲。我又瞄了對方一眼,她露出淺笑說「謝啦」。

就算我再怎麼遲鈍,也不可能看不出她那顯而易見的嘲弄神情。她的微笑並沒有讓人感到親切,反而像是刻意用來刺激對方的挑釁笑容。

我勉強把視線從她的身上拉開,轉身離去。胃裡感覺好不舒服,像是吞下了石塊。

真是的,為什麼這點小事就能讓我情緒低落啊?我自己也知道,根本不需要把這件事放在心上,她又沒有對我做什麼,只不過是掉了個空罐,我撿起來,對方說了一兩句話……不過就是這點小事嘛。如果要跟人解釋我為何心情不好,別人一定無法理解,換成是富美才不會把這種小事看在眼裡,而小愛恐怕一開始就不會撿起空罐。

我一邊走著,一邊忍不住嘆氣。難怪我會被富美說是孩子氣。

剛才那個女孩一定還有很多優點。我又開始回想那個女孩的模樣。光看外表就能找出她的優點,因為她長得很漂亮。依照阿蛋的說法,長得漂亮就是一項難能可貴的美德(阿蛋和我一樣是美麗事物的狂熱信徒)。

接著我又補充一點:那女孩很有個性。這不也是一項優點嗎?想到她的服裝配色——茜紅色、深紫色、黑色的層次——我突然有一種似曾相識的感覺。直到開門走進教室時,我才想起來,於是恍然大悟地點頭。

那是傍晚天空的顏色。

3

一走進教室,上課鐘就響了。

我趕緊找尋空位。老師還沒來。

一一○一教室是全校最大的教室,全部坐滿可以容納兩百人以上。座位以講台為中心呈扇形排列,越後面的座位越高,有點像表演廳。期中考有好幾科是在這裡考的,我當時還很擔心座位的設置會讓我不小心看到前排同學的答案紙,後來才發現這只是杞人憂天,因為大學的考試完全不像小學的考試。

好比說,現代詩論的題目卷上只印了一行字:

『試論與詩相對的散文和與韻文相對的散文有何不同。』

考場內靜悄悄的,連鉛筆劃過紙張的聲音都幾乎聽不見。就算能看到其他學生絞盡腦汁想出來的答案,我也不確定那人是否寫對了,唯一知道的恐怕只有出題老師吧。

閒話就不扯了,我在這間出奇寬敞的大教室裡到處張望,最後選了一個比較後面的靠走道座位。學生們嘈雜的說話聲在高聳的天花板、大片的窗戶、堅硬的地板之間嗡嗡迴響。常言道三個女人等於一個菜市場,女孩子就是這麼活潑、這麼多事、這麼聒噪。我自己當然也不例外,所以我也沒有資格自命清高地指責別人。

可是自己一個人待在這種環境,用全身感受著這高亢的說話聲和嘻笑聲的洪流,讓我覺得幾乎快要溺斃。

我無意識地摀住雙耳,就像自閉症的兒童經常做的動作。上百個學生一起說話的聲音好像變成了高空的風聲,傳到水面就成了浪濤聲,而我就像一隻潛在深海之下的貝類。我把按在耳上的雙手時而壓緊時而放開,聲音像是起伏的海潮,有時大聲有時小聲。

突然間,所有聲音都靜止了,我疑惑地抬起頭來,看見老師已經站在講台上。翻開課本、拿出文具的聲音就像油滴在水面上逐漸擴散開來。

老師一臉認真地向全班同學打招呼,但我的注意力卻被其他東西吸引過去。背後傳來喀啦一聲,我回頭一看,有人拉開了後面的門。是個遲到的學生。我不知為何突然覺得「喔喔,果然是她」。又是那個女孩。

有時明明不是刻意的,卻總是看到同一個人(或是同樣的東西),這種情況還挺常見的。

我以前碰過一次「黑貓日」。一大清早走出家門,就看到有隻黑貓從眼前經過,據說這是不祥的徵兆,但我沒有放在心上,還是若無其事地繼續走。在上學途中又遇見兩隻黑貓,讓我有些意外。那一天我剛好看了愛倫坡的小說,裡面當然也收錄了《黑貓》這則故事。回家的時候沒有遇見任何顏色的貓,但晚上看到電視上在播「魔女宅急便」,看到一半我才想到,喔,裡面也有黑貓。

那或許只是微不足道的巧合,但是遇見同一個人三次(而且是在很短的時間內),自然會對這個人產生興趣。全校學生將近一千人,大部分的人我都不認識,但其中的一個人某天卻不斷地出現在我面前。我開始對這個人產生了興趣。總覺得挺有趣的。

這位「穿茜紅色襯衫的長髮女孩」(這個稱呼太冗長了,以下都叫她「小茜」吧。)不像一般遲到的學生那樣縮頭縮腦、躡手躡腳地走進來,反而挺直腰桿地觀望著教室,接著慢慢走向我座位旁的通道。她的高跟鞋在地上敲出響亮的喀喀聲,旁邊有幾個人也轉過頭去看她,但她面無表情地走過我身邊,在我的前一排坐下來。老師似乎也瞄著已經就座的小茜,卻沒有說什麼。

我呆呆地看著她的背影。黯淡無光的紅褐色頭髮在她的背後勾勒出波浪狀,長到幾乎拖地。

學生的笑聲突然如波浪一般湧來,大概是老師說了什麼笑話吧。沒聽到那些話的我就像落在池塘的樹葉,被笑聲排除在外。我望向一動也不動的小茜,我感覺她也沒有笑。

小茜從黑色束口袋裡拿出筆記本和黑色自動鉛筆,那些都是可以在校內買到的東西。咔嘁咔嘁的聲音傳來,讓我聯想到時鐘的秒針,其實那是小茜在按自動鉛筆的聲音。

前方傳來了點名表。我們學校記錄出缺席的方法有兩種,第一種方法很簡單,只是在細長的紙條上登記姓名和學號。雖說simple is best(簡單最好),但這種方式很容易引發一些奇怪的現象,譬如寫在紙上的名字比實際出席的人數更多。

第二種方法是被稱為「出席卡」的小紙片,但是這種方法也經常造成異常現象。助教明明算好了人數才發下紙片,但幾乎每一次都會聽到最後一排的學生大喊「沒拿到」,所以助教只能皺著眉頭再補上幾張。是不是有心懷不軌的學生偷偷藏了兩三張呢?這真是個無解的謎題。

後來這些出席卡被拿去複製,課堂上出現了大量的「偽出席卡」,因此校方認為有必要採取防範措施。不知從何時開始,發下出席卡之前,會先用油性筆在疊起的卡片邊緣畫一條粗線,這條線的位置經常改變,所以如果線出現在卡片的不同位置,或是卡片上沒有黑線,一眼就能看出來。這確實是個妙計,不過沒多久就被學生看穿了。要偽造這種記號太簡單了,所以校方又氣急敗壞地用不同顏色的油性筆來應對,結果學生便開始隨身攜帶五色筆。

這就叫作「道高一尺,魔高一丈」。站在旁觀者的角度來看,也只能聳肩嘆氣了。

言歸正傳。轉過頭來的小茜拿在纖纖玉手上的不是卡片,而是細長的紙條,但是那張紙在她和我之間的半空停留了數秒。她用拇指和食指用力捏住紙條,好像不想交給我。我並沒有跟她搶的意思,但我們的動作看起來就像用紙條在拔河。

我莫名其妙地望向對方,而她還是維持著一貫的撲克臉,突然放開紙條,轉了回去。我看著下垂的紙條,尋思剛才究竟發生了什麼事。那是一時興起的欺負行為?或者只是在跟我玩?我實在搞不懂。

前排的女孩歪著脖子,像是很認真地在聽課。白皙的手臂一度抬起,撥了撥頭髮,一陣清香隨之飄來。應該是來自她擦的香水。

我忐忑不安地猛按自動鉛筆,按出來的卻都是斷掉的筆心。不管怎樣,得快點把出席表傳下去才行。

那張細長的紙條上寫了十來個名字。這種基礎科目的有趣之處就在於成員的龐雜,這個班上有四個科系的學生混在一起聽課,絕大多數是一年級的,而二年級的也不少。

想也知道,寫在出席表上的名字我一個都不認識。我看著紙條最下面、最後一個人的簽名,那裡用圓滾滾的少女字體寫著「井上美佐子」,再看看學號,原來她是英文系的一年級學生。我有些意外,看她的外表那麼成熟,我還以為她一定比我年長(其實同屆也不見得同年齡)。

(原來「小茜」的名字是「井上美佐子」啊。)

我愣愣地想著。虧我還幫她取了綽號,結果沒有多久就要作廢了。

我在心底默默地咂著舌,遺憾地想著「真想繼續用我取的可愛名字來稱呼她」。

比起「井上美佐子」,我覺得「小茜」這個名字更適合她。

連我自己都不太理解這是怎樣的心情。

作者資料

加納朋子

北九州市出生。文教大學女子短期大學部文藝科畢業。以《七個孩子》榮獲第三屆鮎川哲也獎,並由此出道。1995年以《玻璃長頸鹿》榮獲第48屆日本推理作家協會獎。著有《魔法飛行》、《SPACE》、《星期一的圓點花紋》等作品。 《七個孩子》承襲了稍早出道的作家北村薰所開創的「日常之謎」推理,扮演承先啟後的關鍵角色。然而《七個孩子》主角的形象,賦予了更多作者自身的投影,心理描寫也處理得更細膩,令讀者更有親近感。然而,在她抒情的字裡行間裡,則又運用了短篇連作的結構,不但融入書信體、作中作的技法,更埋藏了精細緻密、踏雪無痕的伏線,巧妙地將各作串聯,並在全書的終章進行意外的顛覆,展現出本格推理的閱讀況味。

注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ