- 庫存 = 7

放入購物車

放入購物車 放入下次購買清單

放入下次購買清單

兩三五人做慈濟─中區慈濟千號委員人物故事

- 作者:慈濟中區人文真善美志工

- 出版社:布克文化

- 出版日期:2025-04-08

- 定價:550元

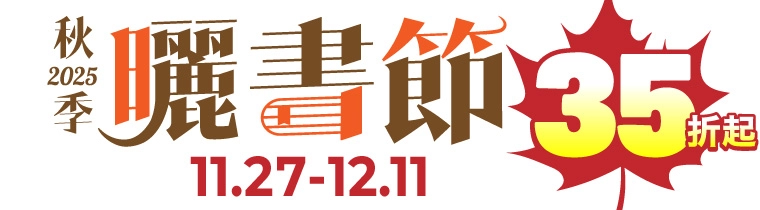

- 優惠價:7折 385元

- 優惠截止日:2025年12月26日止

-

書虫VIP價:385元,贈紅利19點

活動贈點另計

可免費兌換好書 - 書虫VIP紅利價:365元

- (更多VIP好康)

本書適用活動

分類排行

-

走進中世紀的世界:一本寫給過去、現在、未來旅人的歷史指南

-

中世紀諸帝國:從「世界型帝國」、「封閉型帝國」到「散發型帝國」三大不同類型的帝國,綜觀中世紀

-

十二幅地圖看世界史

-

穆斯林帝國:從十四世紀到二十世紀初,鄂圖曼、薩法維、蒙兀兒帝國稱霸歐亞大陸的百年盛事

-

奇怪的歷史知識增加了!2:沒有讀過的歐美趣味歷史(首刷限量作者簽名印刷扉頁)

-

榮耀之城.伊斯坦堡:位處世界十字路口的偉大城市【2025年全新改版】

-

用一天說歷史(暢銷新版回歸):從石器時代到數位時代,你的一天是人類累積的百萬年

-

是思考,還是想太多?【新版】

-

書店不屈宣言(2025 年經典重新推出)

-

維根斯坦的哲學筆記:文化與價值(德中對照)

內容簡介

臺中慈濟的先發力量始於達宏、達彥兩位法師,他們自一九七四年起,帶領陳貴玉及座下弟子林麗華、汪黃綉蘭等三人,開始訪貧、發放與勸募工作。證嚴上人回憶這段篳路藍縷的過程,曾感恩地說道,臺中的慈濟慈善史,就是由兩位師父帶領三位弟子走出來。

本書收錄十二篇人物故事,他們都是慈濟在臺灣中部地區的先驅者,多數是家庭主婦,有的是閱歷豐富的老闆,各有所長。走入慈濟,緣自師媽王沈月桂與其姪女達彥法師,牽起與達彥法師情同手足的達宏法師;兩位法師再帶領、培育弟子從事慈濟志業。

資深委員們秉持證嚴上人「為佛教、為眾生」之使命,篳路藍縷承擔起組長或各功能組,歷經社會暗角訪貧,投入災難事件援助,體悟生命真相,為慈濟在中區打下根基,立下典範。

【編者序】

臺中慈濟的先發力量

【摘述】

自一九六○年證嚴上人在臺東知本清覺寺正式辭親求道後,上人的俗家養母王沈月桂(慈濟人暱稱師嬤)即全力護持上人修行,經由師嬤的引介,臺中達宏法師、達彥法師投入慈濟,從一九七四年起帶領座下弟子—林麗華、汪黃綉蘭等人,在臺中地區訪貧、發放及勸募,加上「勸募訪貧四人組」的王沈月桂、廖炳南、黃春梅與甘芬成,為慈濟在臺灣中部打下扎實的基礎。

一九六四年,證嚴上人的遠親表妹廖秀梅(達彥法師俗名)在臺中大甲永光寺及臺中佛教會館,聽到達宏法師唱誦〈鐘聲偈〉,梵音低迴繚繞在莊嚴的道場,讓她對佛門心生嚮往,也與達宏法師結下深厚的法緣,經常在一起切磋佛法。因著廖秀梅的關係,達宏法師結識了上人的俗家養母王沈月桂。

廖秀梅與達宏法師曾聽王沈月桂提到證嚴上人在花蓮帶著弟子們,過著克儉克難的清修生活,做手工救濟貧苦人,於是兩人成為慈濟功德會的會員,一九六七年即捐款護持上人做濟貧的工作。一九六八年,王沈月桂從臺中至花蓮探望上人,廖秀梅與達宏法師也同行。三個人在這一趟花蓮行中,跟著上人出門訪貧,對於上人要做的濟貧扶困工作,有了真切的體會。

證嚴上人清癯體弱,卻堅定做慈善的毅力,讓達宏法師極為佩服,想到自己早年出家時,也曾有過一段清苦的生活。達宏法師本著同是佛門同道的情誼,回到中部後,開始投入「濟貧教富」的工作。

「兩三五人做慈濟」

一九七四年一月十三日(農曆十二月二十一日),達宏法師、廖秀梅和大甲永光寺住持真智法師,以及達宏法師的弟子林麗華(真蓮)等四人,從臺中搭車走東西橫貫公路前往花蓮,準備參加在靜思精舍舉辦的冬令發放,一行人抵達時已是傍晚。當時精舍只有大殿,大殿佛龕後隔了三間房間,證嚴上人一間、精舍師父分住在兩間。為了讓達宏法師等人休息,精舍師父特地挪出一間寮房,自己則擠在另一間寮房。第二天,達宏法師一行人加入了冬令發放的準備工作,逐一檢查要發放給貧戶的舊衣,幫忙縫補脫線或鈕扣,再依貧戶家庭成員需要做分配,並打包妥當。

十五日發放當天,在場幫忙的林麗華看見來領取物資的貧戶,有一家大小相偕而來,也有盲人或年長者在他人攙扶下,克服行動不便困難前來,可想而知這些物資對他們來說有多麼重要,這才真正體會到證嚴上人成立功德會,是一件很有意義的事。林麗華在此之前,從未見過上人,一開始並不了解慈濟在做什麼,因此當達宏法師邀約她一起幫忙勸募時,並未答應,只是義務地以機車載著達宏法師外出收善款。但這趟花蓮行結束後,林麗華回到臺中,覺得慈濟的濟貧工作值得投入,便向達宏法師說:「好,我來發動,我來收。」林麗華於是主動加入勸募工作,每個月與達宏法師從北屯出發,繞行臺中一大圈,在街頭巷尾勸募、收善款。

達宏法師也邀約另一位弟子汪黃綉蘭(真香),一起幫忙勸募。汪黃綉蘭是林麗華的鄰居,年輕時曾沉迷賭博,在林麗華的邀約下,接觸了佛教,心靈漸漸有了寄託,之後皈依達宏法師,當達宏法師跟她說:「阿蘭,我們來做慈濟!」她便開始跟著勸募、訪貧。

眾善匯聚,一九七六年花蓮玉里慈濟委員曹陳靜枝,帶著從臺中來花蓮旅遊的嫂嫂陳貴玉(靜敏)一起到靜思精舍。當時,陳貴玉看到證嚴上人不管是對小姑這樣的「醫師娘」,還是工人,說話都是輕聲細語,待人平等。與上人交談後,了解了慈濟成立的宗旨及救濟情況,令她更加感動,當下即發心返回中部後願為慈濟出一分心力。上人請陳貴玉回去後,可以去找達宏法師,也告訴她如果有生活較為困難的人,可以提報回花蓮。於是她回到臺中後,即前往佛教會館找達宏法師,加入勸募行列。

一心向佛的廖秀梅於一九七六年在妙然法師座下剃度,法名「釋達彥」。他與達宏法師帶領著林麗華、汪黃綉蘭和陳貴玉,在臺中地區訪貧、勸募,並於每個月農曆初一在臺中佛教會館發放大米、生活補助金還有衣服給貧民。之後,慈濟委員為了區分,稱證嚴上人為「花蓮師父」,達宏法師則為「臺中師父」。

親自帶領委員訪視

達宏、達彥法師與慈濟委員們訪貧的足跡,遍及中部地區各縣市,範圍從北邊的苗栗涵蓋至南邊的雲林。只要有人通報個案,達宏和達彥法師就帶著委員們去訪查,而提報者大多是當地的里長。兩位師父總是叮嚀委員們,在訪視時多聽、多看,與案家對答,勿過多閒言雜語。

由於多數案家的住處位居偏僻,案家之間路途遙遠,每當一行人清晨從臺中出發訪視,往往要到很晚才能回到家,所以必須自行準備午餐,中午就近找所學校或樹蔭下,用完餐再繼續上路。訪貧結束,再由達彥法師彙整資料,寄回花蓮靜思精舍,由委員每個月輪流回花蓮本會報告個案。

當時委員人數不多,每個月訪貧前由達宏法師備齊資料、安排路線,再由汪黃綉蘭和陳貴玉出資租車前往,直到一九七九年薛淑貞(靜蓮)加入慈濟委員,她請自己公司的員工開車載委員去訪視,便不需要租車。漸漸地委員人數愈來愈多,訪查的個案戶數也增加,而且散居在各鄉鎮,一部車已不敷使用。幸而之後有王萬發( 思聞) 和林美蘭(靜法)夫妻,以及陳俊吉( 本愷) 相繼加入, 提供自家車子載委員四處訪視,適時解決了交通問題。

中區的第一個據點

慈濟慈善的腳步在中區逐漸展延開來,案家愈來愈多,參與的慈濟人也逐月增加。達宏法師覺得需要有個地方來辦理慈濟事務,於是在一九八○年與達彥法師貸款買下位於臺中北屯的三樓透天厝,命名為「香雲精舍」,並於同年年底啟用。慈濟委員除了每月農曆初一在香雲精舍舉辦例行發放,每月農曆初一、十五也在此共修。慈濟在臺中有了暫時的據點。

一九八二年十月十七日,臺中市湖南里大誠街(竹廣市場)發生火災,上百戶人家付之一炬。證嚴上人由電視晚間新聞看到災情報導,隨即電話聯絡達宏法師,並於隔日清早劃撥三十萬元作為救濟金之用。火災當天,達彥法師連夜通知委員一起前往關懷。他們先到派出所取得災民資料,再經由里、鄰長找到受災戶,了解他們的需求,同時準備賑濟物品。

由於天氣漸轉寒涼,王沈月桂特地從豐原購來幾十件棉被,先送給需要的人禦寒。其他如衣物、白米和本會匯來的救濟金先後送達,使四十餘戶災民及時獲得救助,在所有救援行動中,慈濟是第一個伸出援手的慈善團體。達彥法師也詳實記錄救助細節,寄回花蓮本會。慈濟辦理緊急救災工作的迅速和確實,膚慰了受災者,也感動了許多人,讓之後的勸募工作順利不少。

慈濟在臺中的草創時期,達宏法師幾乎包辦所有的會務,如:收善款、訪視、共修等,隨著會務愈來愈繁重,身體漸漸不堪負荷,於是在一九八一年決定以抽籤的方式將委員們分為四組,由林美蘭帶領第一組、薛淑貞帶領第二組、汪黃綉蘭帶領第三組、陳貴玉帶領第四組,每個月輪流做訪貧、發放、香積及接待等工作,建立委員組別輪值的雛形,為中區志業奠基。

中區慈濟人文真善美志工為了感恩這群先驅者,也為人間留下美善篇章,作為後世學習之典範,透過資料蒐集、口述訪談、考證彙編等方式,完成十二位資深慈濟人的生命盤點。其中「達宏法師、林麗華、汪黃綉蘭、薛淑貞、王萬發、林美蘭、張雅綺、陳俊吉」以第一人稱口述歷史訪談紀錄呈現;「王沈月桂、達彥法師、陳貴玉、張雲蘭」,則因無法自述生命故事,且無訪談逐字稿留存,採「文獻彙編」、「後人口述追憶」方式呈現。

目錄

【證嚴上人開示】

弘揚真實法,廣布菩提種

【編者序】

臺中慈濟的先發力量

至情至愛 慈母懿範

五十六號 王沈月桂菩薩行跡

寂照之光映大千

達宏法師訪談紀錄

道心相契 克難開創慈濟中區會務

達彥法師菩薩行跡

顧好咱們的師父

六十九號 陳貴玉菩薩行跡

生生世世的盟約

二○二號 張雲蘭菩薩行跡

安住願力 不悔慈紀錄

二六三號 林麗華訪談紀錄

校長娘的「蘭」天

二六五號 汪黃綉蘭訪談紀錄

「三心」做慈濟

二六六號 薛淑貞訪談紀錄

放人生

三五一號 林美蘭訪談紀錄

放在對的地方 人生不遺憾

三五一號 王萬發訪談紀錄

隨師親師 體悟因果觀

四九四號 陳俊吉訪談紀錄

參加慈濟 珍惜每一天

四九四號 張雅綺訪談紀錄

延伸內容

【證嚴上人開示】

弘揚真實法,廣布菩提種

我對臺中有很深的情。慈濟的發祥地在花蓮,而臺中是我的故鄉,雖然因為年輕時就離開,印象已經很少。但每次回到這裡,在慈濟道場看到這麼多菩薩,總是感覺特別親切。

回想慈濟在臺中的發展歷程,我就會想到達宏法師、達彥法師,他們以前在臺中佛教會館,為了慈濟,不惜一切放下工作,全心投入,帶著(陳)貴玉、(林)麗華、阿蘭(汪黃綉蘭),開始了訪貧和勸募工作。兩位師父對臺中慈濟的發展有很大的貢獻。

那個時代我如果到臺中,就是在達宏法師的香雲精舍,但是停留的時間總是短短幾天,大部分的會務工作都是達宏法師、達彥法師帶著慈濟人在做。為了探視個案,有時還要盤山過嶺,甚至是涉溪;雖然僧鞋不方便,但總有委員會背著他們過溪。他們真的是我這輩子的益友,真正地對我很有幫助的朋友,每一回到臺中,總是忘不了他們,很想念。

還有「師媽(王沈月桂)」,我的母親,她也是很早期就參與的菩薩之一,常常帶著豐原、臺中慈濟人,盤山過嶺到花蓮來認識慈濟,為人間帶出了許多的菩薩。在她生命最後的時刻,我去臺中慈濟醫院看她,她還掛念著慈濟事,要我以天下事為重,不要再去看她,也不用為她的事擔心。其實我們彼此都有默契,生、死只是名詞,佛性永恆,她的典範行誼也一直在我的記憶中。

隨著臺中的慈濟人越來越多,需要有個更大的空間,我們買下了民權路上的那間日式宿舍。之後又再因應會務需要改建擴大,也就是現在的臺中分會舊會所,那是我們的「起家厝」;再來才是文心南路上的分會。

人間菩薩隊伍越來越浩盪長,道場空間齊備,這些都要感恩早期投入的菩薩們。我盤點自己這輩子,感覺生命很有價值,價值在與這麼多慈濟人結很深的緣,而大家又與眾生結了好緣。結緣也是「藉緣」,藉由苦難人與我們有緣,才能讓我們接觸得到、幫助得到他們。因為我們同心同志願要行人間菩薩道,才能開拓出這條菩提大直道,接引更多人同行。

所以每當行腳到每一個地方,我都會用眼睛來點名,看到熟悉的面孔,有人頭髮都白了,有人走路很不方便,也有人已經看不到了。雖然感慨,但是轉一個念,我也看到很多慈濟人手裡牽著、懷裡抱著,牽著的孩子抬頭看我,眼睛很靈活;抱著的孩子,自己貼過來牽手、拉拉手。看著一代牽著一代,世代相傳,就感覺志業有力量往前推展。

這些都不是沒有緣故的,心中總是讚歎資深慈濟人一路走來,已經將慈濟的精神深深植根於這片土地。這群資深慈濟人就如菩提樹,已經從菩提種子長成大樹,可以庇蔭在當地,散播愛、撒種子,而現在每一粒種子都是菩提種,都將在未來成為菩提樹。

未來成果的因,在現在不斷地結緣中。所以說,現在的緣既是過去的因,也是成就未來的因,如是因緣果報,有好因緣才會有這樣的菩提種。所以我常跟大家說「舊法新知」,希望人人能夠不斷傳承,用心聽,不要「差毫釐,失千里」。過去的種種,不該隨著時間流逝而淡忘。資深的慈濟人要好好地將過去的故事分享給新進的菩薩,讓慈濟的精神能夠代代相傳。

我們走在歷史的路上,不可不懂得珍惜。近年來,我一直要大家「盤點生命的價值」,就是要將這些寶貴的經驗傳承下去。現在慈濟的範圍越來越廣,參與的人越來越多,我們更要重視這些珍貴的歷史。這些資深委員的付出與堅持,就像一顆顆菩提種子,在人間默默生根、發芽、茁壯。

感恩佛陀來人間,佛為一大事因緣來人間,就是教菩薩法。慈濟人秉持著佛陀教育眾生行菩薩道的方法,走入人群救助苦難。所分享的都是真實的法,是「活」的法,活的宗教精神。

所以每位人間菩薩的生命故事都是一部活的藏經。資深慈濟人親身經歷了慈濟從最初的克難到今日的開枝展葉,透過他們口述盤點出來的故事,結集成冊,才能將人生的生命轉為萬世流傳的慧命,讓更多人了解慈濟的精神,也能接引更多人投入慈濟志業,讓慈濟能永恆傳承下去。

作者資料

慈濟中區人文真善美志工

口述歷史採訪與文獻彙編者是中區的「慈濟人文真善美志工」,平常負責記錄慈濟的社區歷史。他們曾經合力完成慈濟志工口述歷史專書《覺無常(壹、貳)》、《拾福》、《惜地》,以及第三人稱書寫的志工故事《拓荒》。雖然本書有幾位先驅者已往生多年,無法進行口述採訪,所幸大愛電視提供早期製作電視劇採訪所得之逐字稿,或藉著採訪第三者敘述當事人行誼,經過考證彙編成篇。豐富慈濟史料的同時,也為資深慈濟人盤點生命的價值,為人間留下美善篇章。基本資料

作者:慈濟中區人文真善美志工

出版社:布克文化

書系:學習館

出版日期:2025-04-08

ISBN:9786267518779

城邦書號:1BE386

規格:圓背軟皮精裝 / 全彩 / 496頁 / 14.8cm×21cm

注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ