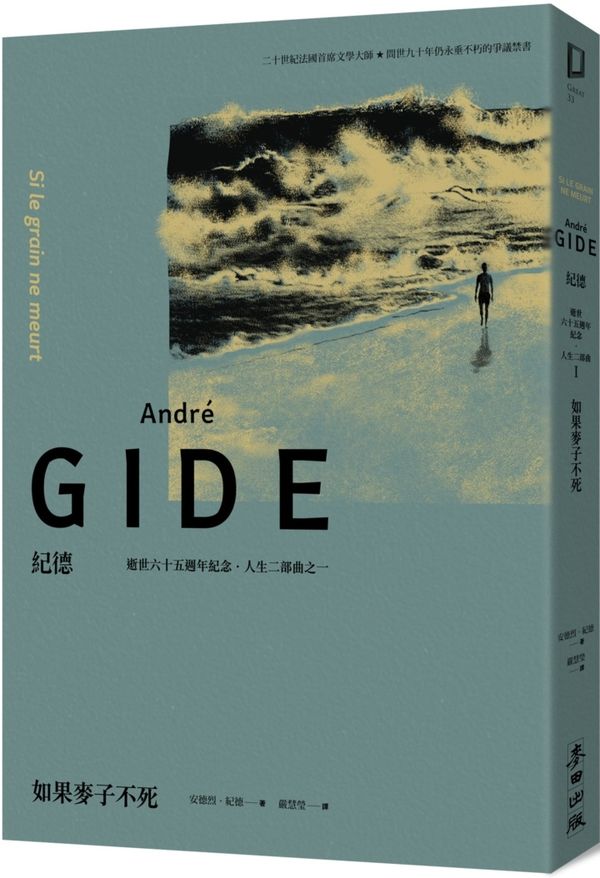

如果麥子不死(紀德逝世六十五週年紀念.人生二部曲之一)

- 作者:安德烈.紀德(André Gide )

- 出版社:麥田

- 出版日期:2016-04-28

- 定價:360元

-

購買電子書,由此去!

◎文/麥田出版編輯 涼涼

|

「接下來的發展讓我羞赧萬分,如果可以的話我真不想寫出來,但我既然一開始就決心在本書中毫無隱瞞,所以我還是得寫……」 |

立即訂閱城邦讀饗報!GO

內容簡介

導讀

內文試閱

作者資料

安德烈.紀德(André Gide )

(1869-1951) 二十世紀法國首席文學家之一。 父親是巴黎大學法學教授,叔叔是政治經濟學者。家族祖先曾為胡格諾教徒,母親為虔誠天主教徒,家中濃厚的宗教氣息使紀德自小於拘謹保守的教養中成長,卻也奠定他日後轉向企圖拆解教條框架、擁抱個人價值的重要動力。 少年時代的紀德就是愛好讀書、勤於筆耕的少年,二十一歲發表第一部作品《安德烈‧瓦爾特筆記》,隨後幾乎每年都陸續出版新作。一九〇八年參與創建《新法國評論》雜誌,啟發無數後世歐洲知識份子。紀德批判法國對殖民地的剝削、為囚犯人權奔走聲張、投身難民救助慈善工作、對共產思想萌生興趣而訪問蘇聯,始終走在時代的尖端。 一九四七年獲得諾貝爾文學獎,獲獎理由是「文筆平易近人,充滿文藝氣息,同時也以真誠、無懼的愛及深刻的心理洞見,呈現人類的問題與現況」。同年也獲頒英國牛津大學榮譽博士學位。作品廣納小說、回憶錄、評論集、散文集,代表作有《地糧》、《窄門》、《背德者》、《紀德日記》等。 自小勤記日記的紀德,晚年致力於畢生日記的整理與出版,其日記忠實展現他求索真理的心靈歷程,被譽為「一部開放、多元、千姿百態的文本」,甚至被視為「一代大師最重要的一部作品」。 紀德在作品中私密而坦率地敞開自我,直白述說欲望帶來的牽引與困惑,在當時的歐洲社會中是令人震驚的,使他遭指為異端。甚至在紀德逝世後,羅馬天主教教會仍決定將他的作品列為禁書。 他並非僅專營筆耕的作家,更是思想家、道德家,他的每部作品都用以傳達價值的思辨與探究,更屢屢以靈肉拉鋸中的覺醒歷程震撼當世。這位當代的異端份子,卻同時也是後人眼中的先驅者,他自許「以真理之姿溢出時代」,期望人最終應當走向「精神遊牧者」,也成功為後世帶來一股擺脫宗教與道德束縛的思潮,使「人的問題」逐漸凌駕「神的問題」。 紀德高貴的誠實始終反映於善與惡的辯證中,他在生活與哲思裡持續質疑,也持續重新定位生存的意義,永遠在如此歷程中尋找新的和諧與完整。正是如此強烈的矛盾為他供給源源不絕的生命動力。

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ