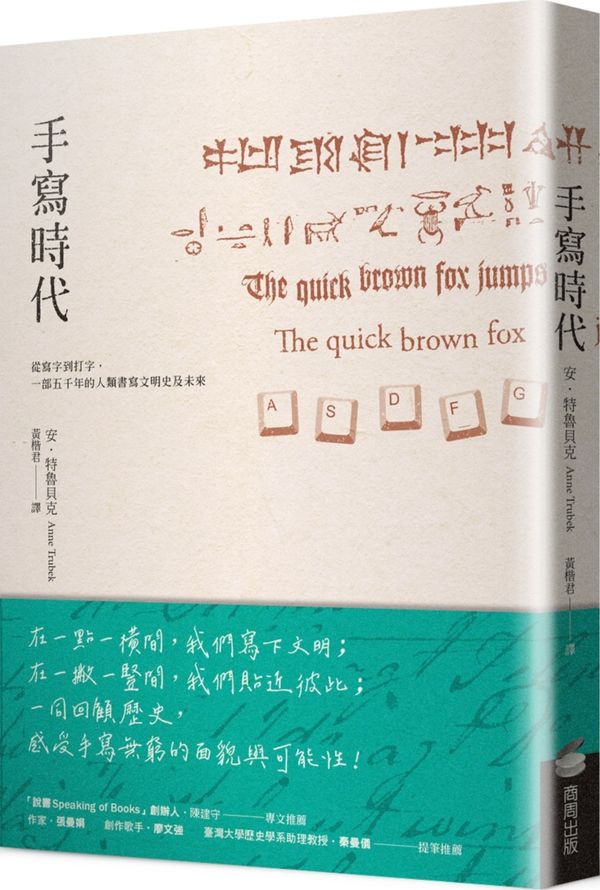

手寫時代:從寫字到打字,一部五千年的人類書寫文明史及未來

- 作者:安.特魯貝克(Anne Trubek)

- 出版社:商周出版

- 出版日期:2018-02-05

- 定價:320元

-

購買電子書,由此去!

分類排行

-

共同知識:揭開人類群體合作的邏輯,剖析經濟、政治、日常生活現象的隱藏規則【比爾蓋茲2025聖誕推薦書單】

-

走過流浪,從花園小徑找到幸福:每一個毛孩回家的故事,都像一場奇蹟

-

一顆豆腐心,寫下了花園傳奇:從醫護送養到生命教育,初衷不改二十年

-

中世紀諸帝國:從「世界型帝國」、「封閉型帝國」到「散發型帝國」三大不同類型的帝國,綜觀中世紀

-

茶杯與顱器:禪密相逢時

-

用一天說歷史(暢銷新版回歸):從石器時代到數位時代,你的一天是人類累積的百萬年

-

穆斯林帝國:從十四世紀到二十世紀初,鄂圖曼、薩法維、蒙兀兒帝國稱霸歐亞大陸的百年盛事

-

有趣的聖經故事:只要兩小時,原來讀聖經這麼簡單!

-

走進中世紀的世界:一本寫給過去、現在、未來旅人的歷史指南

-

闇的美術史(新版):卡拉瓦喬引領的光影革命,創造繪畫裡的戲劇張力與情感深度

最近瀏覽商品

內容簡介

在一點一橫間,我們寫下歷史;在一撇一豎間,我們貼近彼此;

面對一個可能消逝的手寫時代,

我們需要的,是多一點的理解,以及迎向改變的勇氣。

一同回顧人類的書寫文明,看見手寫的無窮面貌與可能性!

專文導讀 陳建守「說書 Speaking of Books」創辦人

提筆推薦 秦曼儀(臺灣大學歷史學系助理教授)、張曼娟(作家)、廖文強(創作歌手)

--------------------------------------------------------------------------------------

蘇格拉底認為,「書寫會讓人類靈魂變得慣於遺忘。」

馬丁路德批評,「大量的印刷書會讓寫作失去標準。」

在歷史上,我們以為理所當然的「手寫」,其實並不都那麼的理所當然……

握筆寫字,似乎已是文明的重要象徵。書寫建構了人類歷史,是傳承知識的重要途徑;親手簽下自己的姓名,才能讓自己成為獨一無二的個體;而在數位打字漸成主流的現在,手寫更成為真實個人情感,以及優雅生活態度的一種展現。

然而。在通訊便利的打字時代,手寫似乎越來越不重要,學校也逐漸不再重視學童的書寫,簽名更只徒具形式。有許多人擔憂這樣的現象,認為手寫是人類固有的傳統技術,而手寫的消失更代表了文明的墮落。但安‧特魯貝克在這本書提出相反論證,她認為手寫並不是人類文明的固有技術,其衰落也只是人類通訊革命的下一階段而已。

作者從人類歷史最早誕生手寫的蘇美楔形文字開始談起,依序介紹手寫這門技術的誕生及發展。其中,她更點出各時代許多偉大哲人反對手寫的論點,帶領讀者反思:其實手寫的出現並非固有不變或理所當然,其只是漫長歷史中人類通訊形式的其中一種選擇。

隨著時代遞嬗,印刷術、打字機發明後,都一再地壓縮手寫的空間,也都引發各時代人群的擔憂跟質疑,如同現今的我們。但作者再次強調:手寫只是一種選擇,就像曾被淘汰的口說、肢體語言一樣,如今它們也沒有真正消失,反而在不同領域維持自身特色與地位,展現其無窮的可能性。

【媒體書評齊聲讚譽】

妙趣橫生……讀來令人愉悅的歷史。

——《出版者週刊》(Publishers Weekly)

特魯貝克就像是個會施魔法的機智旅行良伴。

——《華爾街日報》(Wall Street Journal)

從書寫探究人類關係,一段令人信服且饒富趣味的歷史……極易上手。

——《紐約日報》(Newsday)

特魯貝克揭露了人類手寫歷史中一些迷人的側面。

——《華爾街日報》(Wall Street Journal)

手寫不僅僅只是把字寫在紙上而已……作者在這本既輕薄又優美的小書裡,藏放了許多既奇特又動人的事實。——《波士頓環球報》(Boston Globe)

對書寫技術的一次簡明回顧……特魯貝克認為這場人類溝通形式的變遷,提供我們一個更加民主與更易獲取知識的機會,是值得稱頌的。她舉出了詭譎多變的諸多事實,並勾勒出一段生氣勃勃的人類書寫文明史。

——「科克斯書評」(Kirkus Reviews)

讀來樂趣無窮……這段令人愉悅的歷史之旅,最終完結在對手寫的期待:手寫不會消失,而是轉換形式,成為一種類似藝術品的存在,就像凸版印刷一樣。

——《出版者周刊》(Publishers Weekly)

特魯貝克呈現了一個生動有趣的觀點:在她的眼中,當前人類書寫的歷史並不是消逝,而是一次質變。

——Inside Higher Ed

調查透徹……特魯貝克以極具說服力的口吻揭示,我們會視手寫為理所當然,其實多半是受情感驅使;這份對手寫的情感,更與我們的歷史文明、核心價值與個人身分緊密相纏。

——《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)

特魯貝克考究了學習手寫這件事的政治與社會意涵……她從不避諱手寫在當前所引發的爭議。她提出許多有趣且充滿洞見的舉證,讓過去與現在相互對話,並引領讀者談論手寫的未來。面對這個複雜的課題,她給出的結論既高明又引人深思。

——「書架情報網」(Shelf Awareness)

【寫作名家好評推薦】

雖然我在成功寫出字母的完美斜線後,書寫能力便開始退化——但我仍深信以獨一無二的手寫體草寫在紙張上的字句不知怎麼地特別有味道,就像從頭開始製作的蛋糕,或是在缽裡研磨的松子青醬——然而,我仍必須承認安.特魯貝克在《手寫時代》中令人信服的慧黠主張所言不虛。我們現下所見可能是最後一個世代接受精細動作技能訓練,以便藉由鉛筆或筆桿流暢地寫字,而不只是在小型鍵盤上點擊。手寫的消逝之兆已然降臨。

——瑪莉.諾里斯(Mary Norris),《逗點女王的告白》(Between You & Me: Confessions of a Comma Queen)作者

特魯貝克寫了一本美好的書——將迷人的歷史洞察融入手寫的文化中。

——克萊夫.湯普森(Clive Thompson),《雲端大腦時代》(Smarter Than You Think: How Technology is Changing Our Mind for Better)作者

目錄

推薦序 追憶筆尖之間的重量 陳建守

序言 手寫即歷史

第一章 帶著奇妙熟悉感的遙遠過去

第二章 極美手寫字的問題

第三章 希臘羅馬的深遠影響

第四章 人肉複印機

第五章 書寫體的政治

第六章 手寫的區別功能

第七章 正氣凜然的手寫體

第八章 惡魔的裝置

第九章 拉長的下伸筆畫

第十章 可疑的文件

第十一章 數位手寫字

第十二章 華麗字體的不斷再興

第十三章 手寫的科學

結語 我們的親筆簽名

致謝

註釋

內文試閱

第三章 希臘羅馬的深遠影響

書寫是好的、崇高的,是身為受過教育的公民的重要能力。這些說法對大多數的我們來說都是老生常談了。不過,古希臘最偉大的思想家蘇格拉底卻抱持相反意見。在柏拉圖以文字記錄下來的演講中,蘇格拉底曾激烈地論稱,書寫會削弱人們的才智、教養與創意。他是這麼說的:「相信書寫文字益處良多的讀者,必定是頭腦太過簡單;被寫下的文字只能提醒人們他們本來就知道的事情。」對蘇格拉底而言,精通口語而非書寫,才是知識的精髓。擁有健全、複雜的口語頭腦,能夠確保歷史受到保存:「如果人們去學習(書寫),就會將健忘植入他們的靈魂;因為他們會依賴寫下的東西,不再運用自身記憶力。」

蘇格拉底也擔憂書寫會妨礙複雜的思想。他說,唯有透過記憶,才能把概念內化到我們心中;而唯有透過口語說出那些概念,才能完整地發展它們。對蘇格拉底和許多希臘人而言,口說是知識和表達最為精細複雜的形式。

書寫的確減損了人類的記憶能力,變得難以在事後回想時記得並提出事實、想法和經驗。就像蘇格拉底所說的,事情會「離開他們的腦袋」。他指出,一段書寫文字無法像對話中的人們那般回應問題。他曾說:「假如你向一段書寫文字提出一個問題,它只會沉默不語。」書寫是停滯不前的,因為它並不會改變自己的想法。他主張,任何人都能對一段書寫為所欲為,因為書寫「沒有父母能夠保護(它)」。但在口語表達的文化,就不會出現偽造這種概念。

蘇格拉底的反書寫立場,提醒了我們書寫出現伴隨而來的失去。我們失去了身體。我們失去了手勢。若沒有科技,我們就失去了記得的能力,因為一枝筆就像一部電腦,就像科技。我們也失去了那些在口說時被插入、賦予個人風格的短句,「那些語言的片段」——例如「不是嗎?」或「懂我的意思嗎?」。

蘇格拉底的話也提醒了我們,口語文化的高度發展並不下於讀寫文化。許多西方文明的偉大人物都從未或鮮少寫字。而我們對摩西、佛陀和耶穌所知的一切,皆是來自於他們的言論,而非寫作。耶穌被描述正在寫字的狀態僅只一次:那是在沙地上的字,他事後便抹去了,無人記錄其內容。[約翰福音(John)8:8]

不過,雖然口語文化同樣成熟,其卻和讀寫文化大相逕庭。「在口語文化中存續的思想,和『溝通』這件事密切相關。」換句話說,一個人若要深入且複雜地思考,就必須和另一個人對談。

因此,口語文化發展出錯綜而精細的方法記住思想,接著再向他人表達——這是已慣於讀寫的頭腦無法利用的思考方式。像蘇格拉底這樣隸屬於口語文化的成員,其擁有的記憶力遠遠超越讀寫文化的人。既然沒有人能夠「查閱」任何事,口語文化便發展出一套精密的記憶術(或稱記憶方法),並使用附加結構[而(and)……而……而]和列舉,來創造便於記憶的節奏。起初用口語傳述、而後才有書面紀錄的《創世紀》(Genesis),正是這樣的例子:

「起初神創造天地。而地是空虛混沌,海面晦暗;而神的靈運行在水面上。而神說:要有光,就有了光。神看光是好的,便分隔光與暗。而祂稱光為晝,稱暗為夜;而有夜晚和早晨,便是一日。」

「而」的頻繁使用讓結構容易被記住。另一種記憶的方法則是列舉:神說要有光,光是好的,光與暗分離,光成為晝,暗成為夜。

希臘人也發明了「記憶宮殿」這種記憶手法:講者在準備演說時,會想像一座他很熟悉的宮殿或其他建築結構。他會在心中「走」過宮殿的每一個房間,把一部分的演說和那個房間連結起來:門廳是引言,二樓陽台則是支持他論點的第五個理由。若是更長、更精細的演說,他會在心裡的每個房間放上一些物品,來標誌一個想法:例如,門廳的桌子代表了在引言時要額外提及的一個概念。希臘演說者靠著記憶宮殿,就能講演數小時。據說,詩人西莫尼德斯(Simonides of Ceos)曾在一間後來被地震摧毀的屋子參加聚會。事後,他協助指認和重新找到每一位受害者,因為他記得在現場的每個人,以及他們各自的葬身之處。

雖然希臘人重視口說勝過書寫,且教育著重在口語修辭技巧,而非寫字的精確運動技巧,但諷刺的是,他們也發明了書寫歷史上最具革命性的技術——字母系統(alphabet)。在歷史上,這套極具效率的系統就只被發明這一次;且不論日後哪個語言,它都被叫作這個名字。

最早的字母系統大約在西元前十五世紀誕生,發明者是住在迦南(Canaan)的閃族人(Semite);迦南地區為今天的以色列、黎巴嫩、約旦及地中海沿岸一帶。字母是一種以符號表示發音,而非音節或語素的書寫系統;每一個字母都代表一種發音。早期的腓尼基字母系統只表示子音,第一套涵蓋子音和母音的字母是由二十二個字母所組成的希臘系統,約於西元前七五○年發展成形;拉丁字母則源自希臘字母,並參照伊特拉斯坎字母(Etruscan)增修而成。每一套字母系統的出現,都比先前的書寫系統來得更為簡潔:譬如,今天我們只有二十六個英文字母,但在楔形文字和象形文字的發展階段中,都各自包含了數千個符號。除此之外,透過排列次序,也讓字母的記錄和列表更為容易。

我們並不知道實際上是誰發明了字母系統。根據希臘人的字母起源傳說,將字母帶給他們的人是腓尼基王子卡德摩斯(Cadmus)。無論「字母發明者」是否真有其人,字母是人類首次將口說分割成許多組成部分,並有意識地分析其構成要素,而它也是世界上用來表達口語發音最有效率的方法。

事實上,書寫在字母誕生之前便已存在於希臘,譬如西元前十五世紀的克里特島(Crete):線形文字 A 和線形文字 B(Linear A and B)是以楔形文字為基礎的書寫系統(線形文字 A 尚未被破譯),被希臘人用來記錄軍事和行政事務。但後來,由於某個目前未知的原因,書寫被擱置一旁。西元前十二至八世紀之間,希臘的書寫大幅消失,這段時期被稱為希臘「黑暗時代」;儘管如此,那段時期他們的文學表現特別傑出,並以文化知識自豪。荷馬史詩便是在此時出現:當時每個受教育的希臘人都知道這部史詩。無人知曉荷馬是否為一個人名,它可能代表了一群吟遊詩人,或「荷馬」一字也可能只是長詩的略稱。不論何者為真,而儘管他們已知書寫,卻沒有人為後代寫下荷馬的詩歌。反之,他們朗誦那些詩歌,記住它們,然後再次朗誦它們。

當然,古希臘人最終仍讓書寫成為他們生活的一部分。為了取得書寫介面,希臘人向埃及人學習如何製作莎草紙;雖然希臘的莎草紙從未像埃及的那樣精緻,而希臘的卷軸也總是比埃及二十英尺長的卷軸來得短。事實上,希臘卷軸的尺寸和莎草紙的特性,部分影響了我們至今仍採用的文學形式與常規。舉例來說,一部劇作的長度通常等同於一卷希臘卷軸的長度。《伊里亞德》(Iliad)與《奧德賽》(Odyssey)被寫下時,它們被分為幾「冊」,而這最初可能就是指一卷卷軸的長度。卷軸的開端被稱為「最初黏結之物」(protocol),這個字和序言(prologue)一字十分相近;而莎草紙上帶有自然水平線條的那一面(因此更容易在上頭寫字,就像天然的橫條紙)被稱為「正面」(recto),印刷工人至今仍沿用這個字。

希臘人會使用一種叫蘆筆管(calamus)的蘆葦筆做為書寫工具,是埃及蘆桿加硬加粗的改良版。抄寫員會用小刀削蘆葦筆,並把筆尖切開,讓墨流更為順暢。比起適合用刷繪寫下的象形文字,較尖細的筆尖用來書寫字母更加方便。而如同埃及人,希臘人也會用磨碎的碳黑(lampblack,物質不完全燃燒後所留下的殘餘物)、樹脂和水來製墨。一把削筆的小刀、一顆撫平莎草紙的輕石和一塊擦拭的海綿,便是一套完整的希臘抄寫工具組。

古希臘人書寫時不留頁緣空白,字間也不留空格。字母被統一寫下,但沒有符號去標誌任何一個字、一句話或一個段落的結束,也不使用標點符號,因為多數希臘人在閱讀時都會依著口氣大聲唸出那些字;默讀和標點符號還要好幾個世紀後才會出現。

不同於我們今天仍保留其大量泥板的蘇美人,或把莎草紙帶進墓中的埃及人,古希臘人並未試圖為後代保存他們的書寫。以古希臘文寫成的原始莎草紙文件幾乎全數散佚,大部分的希臘文通信、官僚行政紀錄和原始的文學著作也盡皆丟失。不過,他們確實留下了不少書寫的證據,且多半是寫在更耐久的表面上,如石牆、陶器和寶石等等。當然,我們還是留有某些古希臘文的文本,因為它們被認為擁有足夠的重要性,而在日後被抄寫流傳下來。

***

如果說是希臘人留給我們字母系統的概念,那麼西方世界要選用哪一套字母系統,我們就應該歸功於羅馬人。我們現在使用的是拉丁或羅馬字母系統,也就是微調過的希臘字母;由於羅馬帝國的漫長歷史及其征服行動,最終有十幾種語言從希臘字母改為使用羅馬字母。羅馬人的書寫量極大,那些手稿在數千年後的今天仍是書寫發展的根基,也為我們所熟知。可是說來奇怪,就像古希臘,我們對羅馬人如何寫字(他們如何教導寫字及採用何種書寫方式)也所知不多,甚至比不上對蘇美人和埃及人書寫方式的認識。

事實上,一直要到西元一七四八年,大部分我們現在可以看到的羅馬手寫字,才在一個名為西維塔(Civita)的區域被挖掘出來——距離它們被寫下的時間已過了千年之久。考古學家發現,許多文獻就塗鴉在牆面上,被十分完整地保存下來,另外還有數量較少的莎草紙從龐貝城(Pompeii)的瓦礫堆中出土:自西元七九年維蘇威火山(Mount Vesuvius)爆發以來,火山灰掩埋了那些莎草紙超過一千五百年。後來,考古學家開始了漫長的挖掘工作,並持續挖了數百年;實際上,那座古城仍有三分之一尚未重見天日。

說到保存手寫字,火山灰的效果,可以媲美燒製陶土或將莎草紙帶進墓中。龐貝城保存狀況最好的範例是塗鴉,在房屋內部和建築物牆面上皆可見到。考古學家們找到了大約三千份政治競選的範本,多是以紅墨或黑墨書寫。大部分只是簡單寫上一個人名和參與競選的職位,或許還會附註「公職的合適人選」。此外,也有許多個人的粗俗書寫出土;不出所料,這些文字讓我們更加瞭解一般的羅馬百姓,他們在當時被視為下流粗鄙之人,就像今天的街頭塗鴉人。「女孩們,哭泣吧。我的陰莖已經拋棄妳們,改為插入男人的後庭。再會了,美妙的女人味!」某人在一間酒吧和妓院的牆上如此寫著。在一座澡堂,一個名為賽弗勒斯的男子寫道:「名叫瑟賽瑟斯的織布工愛上了名叫艾瑞斯的旅館老闆的女奴,但她不愛他。他仍然哀求她可憐他。他的敵人留。再見。」透過古老的牆面塗鴉,書寫直白的證實了某人曾經存在這世上;這種力量令人震懾不已,就像在掌中握著一塊楔形泥板那般具有感染力。

二○一三年,考古學家在古希臘城市士麥那[Smyrna,今土耳其伊茲密爾(Izmir)]發掘出價值貴重的牆面塗鴉。此外,我們還擁有大量的陶片;許多文化都在那些陶土碎片上寫字,讓陶片被暱稱為「古代世界的碎紙片」。一九七三年,在英格蘭北部的一處羅馬要塞發現了文德蘭達木牘(Vindolanda tablets),它們是小巧的木質信件,內容包括軍事文件和個人訊息,年代可追溯至西元前一、二世紀;這些木牘是現存最古老的羅馬墨水書寫字。羅馬人似乎也會寫字在樹皮上,因為在老普林尼(Pliny the Elder)的著作及其他地方都可見相關評註。雖然沒有現存的樹皮書寫實例,但拉丁文的「樹皮」一字源自於「liber」,這個字被用來指稱書本,同時也是拉丁文單字「書商」和「抄寫員」的字根。

可是,附有羅馬書寫文字的珍貴莎草紙,目前出土的數量十分稀少。現存的大部分為在赫庫蘭尼姆(Herculaneum)發掘的一千卷殘缺卷軸,且幾乎全是由哲學家兼詩人菲勞德烏斯(Philodemus of Gadara)所寫。不過,許多重要的羅馬文本內容都被完整保存下來,因為早期的基督教會設立了名副其實的工廠,來抄製並再製那些著作。

羅馬人也會使用蠟板,他們會將一塊木頭或象牙內側挖空當基座,再填入蠟液製成蠟板。把兩塊木頭或象牙的一側接合,這樣的蠟板被稱為雙聯記事板(diptych),三塊相連則稱為三聯記事板(triptych,與類似結構的繪畫同名)。羅馬人會在蠟板上草草寫下一些東西,接著再擦掉寫上新的內容。羅馬的尖筆也是蘆筆管,較尖細的一頭用來寫字,扁平寬大的一頭則用來擦去文字。和卷軸不同的是,蠟板更容易運送,常用於文件、信件和學校作業。有些蠟板甚至在折合後的外側也寫了字,簡述裡頭的文本內容,十分類似於一本書的摺口文案。

羅馬人非常熱衷書寫,產出了數千件以許多法條為根據的行政文件,每個羅馬殖民地也都擁有自己的書面憲法。極為繁複的羅馬官僚體制需要大量的文件。同時,羅馬人也對寫下他們的歷史較感興趣,而非像希臘人只用口語傳述。

不過,羅馬人的書寫不全是法律和歷史。他們還喜歡詛咒,甚至特別為此創造了「詛咒板」(curse tablets)。數年前,有塊詛咒板在離羅馬首都十分遙遠的英國被發掘;它藏在可能是當時的神殿內,是以幾世紀來都未被發現。羅馬人會把詛咒對象的名字上下顛倒著寫,而詛咒內容就像龐貝城的牆面塗鴉一樣,同樣引人發笑共鳴,又完全意想不到:比如祈求詛咒的受害者「變成像水一般的流動液體」或是「我詛咒特瑞莎.瑪麗亞,讓她的生命、心智、記憶、肝臟和肺臟通通混成一團,她的言語、思想和記憶亦然;如此,她就無法說出被隱瞞的實情。」

從教導寫字的方法到書寫的方式,羅馬人在書寫的各方面都受希臘人的影響。如同在希臘,口說在羅馬的政治及法律上仍具有極大的影響力和聲望。書寫是由下屬負責,而非由皇帝和政治家本人親自動手,這些出身名門的知名人士口述時,抄寫員會記錄下他們的話。那些抄寫員之中有部分是受俘的希臘人。據說凱撒大帝擁有七名抄寫員:可以想像,他在邁步走入羅馬競技場(Coliseum)時,後頭跟著一批振筆疾書的隨行人員。

我們今天所知的羅馬事件,大部分都應歸功於抄寫員的紀錄。舉例來說,西元七九年夏天,哲學家兼羅馬軍隊將領老普林尼人在那不勒斯灣,他留意到海面上有煙霧飄來,於是搭上一艘船出發靠近查看。他帶了一名抄寫員隨行,並向他口述自身所見。那煙霧來自於維蘇威火山的爆發。當他的船接近龐貝城時,槳手建議老普林尼打道回府,他留下了這句傳世名言:「天助勇者(Fortune favors the brave)」,並指示舵手繼續前進。他們在龐貝登陸,發現那座城市正「陷入極度的驚愕」。他們無法即時返回船上離開,老普林尼鼓勵大夥兒等到火山噴發結束,但他卻冷不防——可能是吸入毒氣所致——倒下身亡,其他人則存活了下來。他們歸返後,抄寫員將他的筆記交給小普林尼(Pliny the Younger),後來他重寫了他叔父的那句話。

不只是字母,最早的書本出現也應該歸功於羅馬人。他們把莎草紙修剪成同樣大小,綁在一起,再夾入兩片板子中間。有些人認為凱撒大帝是第一個將莎草紙摺疊成頁、取代卷軸的人,但目前所知最早提及「書本」的文獻,是出自詩人馬提亞爾(Martial)之筆,其生卒年約為西元三八至一○二年:

喝,適可而止,

喝,小書本!

我們此刻已經

來到終點。

你仍熱切渴望

繼續向前,

而無人能夠阻擋你

停在末頁,

彷彿你尚未完成

早在首頁

便已終結的

任務。

現在你的讀者開始

咕噥抱怨、準備罷手,

甚至連抄寫員本人

都在說:

「喝,適可而止,

喝,小書本!」

最後,羅馬人從莎草紙改為使用羊皮紙,讓書本更容易取得。莎草紙必須從埃及進口,但用獸皮製成的羊皮紙則能在羅馬當地生產。到了西元前一世紀,在羅馬及其他城市如迦太基(Carthage)、里昂(Lyon)和布林迪西(Brindisi),書店紛紛開張,銷售新書與二手書。世界上最早的幾本限制級和黃色書刊,以及一些優秀的文學著作,都在同一時間出版。而有錢人則開始將這項新的科技產物收藏在圖書館內。

書本並未消滅卷軸,就像書寫並未讓口說絕跡那般。然而,如果要瞭解希臘與羅馬文明,就必須理解口說傳統的重要性如果沒超越書寫,至少也在伯仲之間。最終,書寫做為一種溝通方式,抄本做為書寫首要的傳播媒介,即將成為傳遞西方知識的基本形式。從古典時代晚期來到中世紀的歐洲,知識傳播的工作——複製綑綁成冊的書頁——落到了出身卑微的僧侶肩上;他們辛苦的勞動著,在陰暗滲風的修道院內。延伸內容

【推薦文】追憶筆尖之間的重量

◎文/陳建守(說書 Speaking of Books 創辦人)

你有多久時間未嘗提筆寫作?有多長時間未曾感受筆尖摩挲紙張的觸感?過去我們用「埋頭伏案」來形容人勤奮讀書或寫作的樣子,曾幾何時,我們早已習慣敲打鍵盤的聲響,忘卻了指尖如何引領筆尖的重量。

在西元十五世紀的古騰堡革命印刷術出現之前,對於書本來說,最早的革命之一是「抄本」(codex)的出現。「抄本」出現於西元二、三世紀的基督教世界,在形式上不再是一張捲起來的紙張,而是將很多紙張黏貼在一起,形成可以翻頁的書本。「抄本」顧名思義是用人手謄寫、而非機印的書籍,這種 handwriting format 是印刷術出現前傳播文化和智識的主要方式。不只是「抄本」,在更早時代使用泥板、莎草紙、洋皮紙等物質進行書寫的情況,也都是憑藉人手一筆一劃,才得以竣工。而二十世紀電腦的出現,則迎來古騰堡革命之後,人類訊息技術的最大變革。1974 年,網際網路出現。1998 年,Google 誕生。2004 年,Google啟動一項將美國圖書館中一千五百萬種書籍數位化的計畫,企圖打造一座虛擬的圖書館,電子書應運而生。

從手抄本、印刷書到電子書。就這三階段的演進,以後設的觀點來看,印刷書並沒有改變手抄本的形式,甚至還曾刻意模仿手抄本的字體樣式進行印刷;而電子書的出現對於印刷書的存在威脅也不大,我不認為電子書點燃了書籍的新時代。然而,如果說電腦的出現對文本與閱聽人之間的互動方式帶來改變的話,最大的部分便是手寫時代的消逝。但是,手寫真的就消逝了嗎?如同文字出現之後,口語的地位看似式微,卻反倒成為主流文字之外另一股溝通的力量,我亦不認為手寫和打字孰優孰劣,這兩種形式在我們的日常生活之中本該並行不悖,各有其擁護陣營。就好像,我得先在紙上起草本篇導讀的綱要,但最後還是得仰賴電腦打字才能成事一般。而《手寫時代:從寫字到打字,一部五千年的人類書寫文明史及未來》要告訴我們的就是這點:手寫並非人類文明固有的技術,而只是技術演進的其中一個階段,衰落的過程也只代表人類的溝通形式進入下一階段而已。

《手寫時代》一書要追索的,是人類歷史上文字與書寫技術的出現和演變。無論是在電腦、打字機、莎草紙或泥板上,任何種類的書寫都不是自然的產物。書寫是人工的,是一種人造的技術。本書的作者安.特魯貝克便是要剖析每個文明階段中手寫技術的流變及其影響。安.特魯貝克按照時間序列,先從楔形文字和象形文字的出現寫起,繼而討論希臘和羅馬字母的系統,最後的篇章則集中於討論手寫形式的政治、藝術、閱讀和科學性表述。

在整本書中,我認為有三個部分值得加以推介和補充。首先是關於書寫和記憶的關係,安.特魯貝克引述蘇格拉底的意見:「如果人們去學習(書寫),就會將健忘植入他們的靈魂;因為他們會依賴寫下的東西,不再運用自身記憶力。」的確,在文藝復興時代以前,記憶是智識能力和道德品質的標誌。一位好的學者必然得擁有絕佳的記憶力。但在文藝復興時代之後,歐洲世界面臨著資訊(知識)爆炸的情況,伴隨印刷術而生的大量出版品,促使學者的腦民抵不過手民,得要開始動手做筆記才能對資訊(知識)加以囤積和分類。因此,「筆記」(note-taking)成為幫助記憶的方式,當時的人認為做筆記絕不是浪費時間,讀書不做筆記才是浪費時間。

其次,安.特魯貝克在第五章「書寫體的政治」中,討論字體的政治性象徵,令人興味盎然。安.特魯貝克為讀者說明了同樣以拉丁文進行書寫,地方性的書寫體如何以筆觸不同而阻礙閱讀。更重要的是,這些具地方色彩的書寫體在教會眼中看來,是一種踰矩的行為,象徵著拒絕服從中央權威。我們所熟悉的哥德體(Gothic)和羅馬體(Roman),前者是一種字母連寫的字體,比大多數書寫體都還難閱讀,在印刷機發明以前,全歐洲有十來種哥德體的變異字體流通各地;後者是相對於「粗野」的哥德體,是文藝復興運動的部分成果,是人文主義學者尋求復振希臘羅馬古典學問的產物。人文羅馬體的大行其道,是因義大利麥迪奇家族的偏好有以致之,可說是一種資本家的書寫體。人文羅馬體的字母易讀,成為辨別自我和他者的區判;不適合用於手寫的哥德體,也被拿來暗示用這種粗野字體書寫的人,讀寫能力較差。

最後,安.特魯貝克論及親筆簽名和筆跡鑑識的發展,這部分恰可見證手寫在日常生活的持續影響。讀者之中絕對有樂於蒐集作家親筆簽名的雅士,而在科層體制下運轉的文書工作,更是缺不了簽名這項法定的程序。可惜的是,安.特魯貝克略過了對於「旁注」(Marginalia)這項手寫工作的分析。「旁注」是讀者指在書本或文件的邊緣所留下的記號,其表現形式可能是評論、註釋、隨筆或漫談。透過閱讀「旁注」,我們得以重新建構該名讀(作)者的心靈世界。在十八、十九世紀,「旁注」是一種常見的書寫實踐形式。我們所熟知的布萊克(William Blake)、達爾文(Charles Darwin)、傑佛遜(Thomas Jefferson)和簡.奧斯汀(Jane Austen)都是當時「旁注」社群的一員。

在數位化浪潮初來乍到人類社會之際,就有學者憂心悲嘆「書本的危機」,要大家留意紙本書中所蘊含的「古籍的灰塵,高貴的腐味」。對於電子書蓬勃發展、紙本書被貶落的情況,哈佛大學圖書館館長 Robert Darnton 是這樣認為的:「現在我們正要邁入一個資訊分析整合的年代,過去書籍代表著經驗、知識的傳承,而現在有著不同的載體,分擔著相同的任務。我們與其悲嘆書本之死,還不如好好想想如何將過去活字印刷的技術與現代電子產業結合,重新創作出新的可能性。」回到本書,我們與其悲嘆和追憶手寫時代的靈光消逝,倒不如重新塑模手寫形式在打字時代所能扮演的角色。我們很難預測人類溝通方式的未來樣貌,但本書這樣說了:形式一直在改變,從來沒有一種單一的溝通形式。我們若去相信手寫或打字的形式不會改變,那只會是一種憑空的幻想;但我們可以去相信,在不斷流變的溝通形式階段裡,手寫也會與時俱進,轉換其面貌,在各階段持續彰顯它的獨特價值與可能性。

所以從今天起,我們能做的是:每週撥出一點時間,放下你的 text message 和 email list,親手寫下一紙 text 和 mail 給你最心愛的人。相信我,古人所云的「紙短情長」和「見字如面」,會在筆尖之間發揮不可思議的重量和力量。作者資料

安.特魯貝克(Anne Trubek)

目前為《BELT》雜誌的總編輯,撰寫眾多文章刊於《紐約時報》、《大西洋雜誌》、《WIRED連線雜誌》等處。她的文筆以風趣流暢著稱,其間不時穿插大小知識,出道作《A Skeptic's Guide to Writer's Houses》就是一本以導覽形式敘述小書迷參觀大作家故居的有趣書籍。而在本書《The History and Uncertain Future of Handwriting》裡,她也像個導航員般,以深入淺出的文字帶領讀者瀏覽幾千年的西方手寫歷史。 想更了解作者,可見:http://www.annetrubek.com

注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ