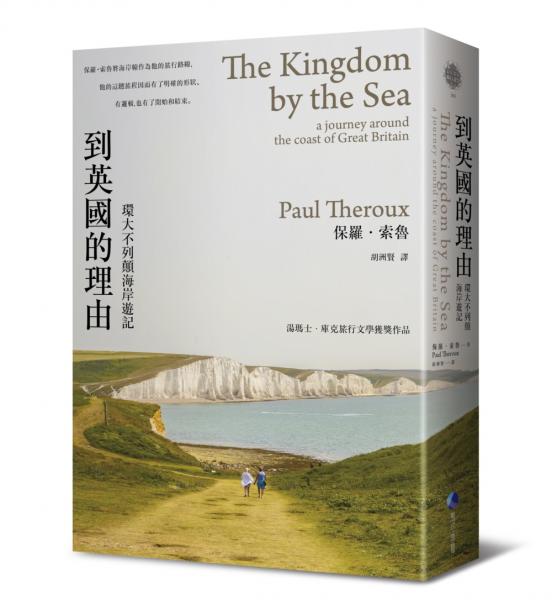

到英國的理由(2020新版):環大不列顛海岸遊記

- 作者:保羅.索魯(Paul Theroux)

- 出版社:馬可孛羅

- 出版日期:2020-09-08

- 定價:599元

- 優惠價:9折 539元

-

書虫VIP價:473元,贈紅利23點

活動贈點另計

可免費兌換好書 - 書虫VIP紅利價:449元

- (更多VIP好康)

-

購買電子書,由此去!

分類排行

-

律師帶你看校園大小事: 老師和家長必知的44個霸凌防制和性平觀念指南

-

裝潢工法全能百科王【暢銷典藏版】:選對材料、正確工序、監工細節全圖解,一次搞懂工程問題

-

黃金的傳奇史:拜金6000年,黃金如何統治我們的世界

-

30堂帶來幸福的思辨課:多想一點,發現更有深度的自己

-

一分鐘大歷史:從地理大發現、世紀瘟疫到車諾比核災,160個改變世界的關鍵事件完全圖解【二版】

-

英雄也有這一面:不要問,很可怕!華盛頓拔黑奴牙齒做假牙?愛迪生跟鬼講電話?33個讓你睡不好的歷史顫慄真相

-

被誤解的加薩:加薩是什麼地方?透視以巴衝突的根源

-

爆紅、成癮、愛馬仕:一位英國教授的社群媒體臥底觀察

-

不正義的地理學:二戰後東亞的記憶戰爭與歷史裂痕

-

阿德勒論兒童教育:個體心理學大師阿德勒帶你理解孩子的行為、情緒與內在需求

內容簡介

湯瑪士.庫克旅行文學獲獎作品

看旅行書寫最毒舌派的保羅.索魯

如何犀利解嘲我們所不知道的英國!

「擁英派」請勿入!!

.你跟一個英國人說你計畫要環遊英國,他會說:「聽起來滿有趣的,就像是繞著一個夜壺追耗子。」

.當一個英國人說「我們」時,他指的可不是他自己——而是在他之上及之下的階層,那些他認為應該做決定,以及應該跟隨的人。

.天氣在英國不是個中立的主題,它充滿了擬人化;牽涉到掙扎與紛爭,可以任性,也可以壞心眼。人們想像英國的天氣就像英國人的個性一樣:是英國式的沼氣,漂浮在空中對你作法。

.英國人在用餐的時候會變得極端私密,變得非常安靜;動作警戒、經濟和準確。一吃東西,突然間他們就進入了孤立的狀態。

.英國人的包容就某種意義上,是對於任何讓他們尷尬的事情幾乎都採取視而不見的態度,他們是親切的,但也是害羞的。

旅遊英國不可能有「原創性」。

英國是世上被書寫得最多的國家,無數旅人用自己的方式旅遊英國、書寫英國;或駕船環遊、或騎馬或徒步或健行,也有騎腳踏車、搭火車巴士……但,即便是一輩子以旅行為志業的保羅.索魯都不得不說:「你讀了二十本有關英國的書,卻清楚自己仍然僅是略識皮毛而已。」

保羅.索魯於一九七一年離開新加坡後,便搬到英國的多塞特郡居住,之後又搬到了倫敦。在英國居住超過十年的保羅自認為對英國知道得那麼少,所以,他想好好書寫她——一種專屬於保羅.索魯式的風格。這個旅行的主題必須能綜觀全景,而且對味!於是,他找到了自己的方式:環繞大不列顛海岸線一周。海岸只有一條,是不偏不倚的路線,如此,保羅可以全視鏡看遍整個英國。因為,海岸本身就是英國;在英國沒有一處距離大海超過六十五哩。保羅將海岸線作為他的旅行路線,他的這趟旅程因而有了明確的形狀、有邏輯,也有了開始和結束。

「……我可以沿著海灘走……我會盡可能走最多的路;如果有趣的話,我會坐坐火車;或者有必要的話,我會搭乘巴士……

我想要的是親自遊覽和看看英國,並不想耍特技、測試體力……徒步於海岸步道或搭乘鐵路慢車時,我有時還會覺得自己像是老故事中的王子,因為不相信別人告訴他的一切,於是穿上了舊衣偽裝,揹個包包,跋涉於泥土路上,跟每個人說話,仔細觀察一切,ㄧ探帝國的真正風貌。」

【媒體讚譽】

我們之中很少有人曾經見識過海岸線全貌,我對索魯所懷的感激之情在於,由於他的代勞,使我免去親自遊走的辛勞。因為,他已經全程如實且妙趣橫生地告訴了我們。

——《觀察家報》

保羅.索魯的這本周遊大不列顛的遊記,有趣又具知性,但是熱血沸騰的愛國主義者請避開。

——《週日郵報》

充滿歷史驚奇、發人深省的洞察、美麗如畫的景色。

——《紐約時報》

目錄

第1章 十一點三十三分到馬格特

第2章 晚班車到第爾

第3章 哈斯丁支線

第4章 下午六點十一分到波格諾里治

第5章 早班車到懷特島

第6章 一二五市內線到普利茅斯

第7章 探索康瓦爾

第8章 班斯塔普支線

第9章 西索美塞特鐵路

第10章 下午四點二十八分到坦比

第11章 十點三十二分到克里席爾斯

第12章 晚上八點二十分到達蘭迪德諾換車站

第13章 下午四點一分到南港

第14章 西坎布里亞線

第15章 港口聯運火車到烏斯特

第16章 十點二十四分到倫敦德里

第17章 下午三點五十三分到貝爾發斯特

第18章 火車到馬雷格

第19章 快船到拉斯角

第20章 下午兩點四十分到亞伯丁

第21章 九點五十一分到琉查爾斯聯軌站

第22章 最後一班車到惠比

第23章 廢棄的鐵道

第24章 北諾福克線

第25章 炫目的紹德森

內文試閱

第一章

十一點三十三分到馬格特

那一年,所有的人都跑到中國去,或者寫些關於阿拉伯世界的粗野文章,或赤裸裸地揭露非洲,但我心中另有盤算。在倫敦待了十一年後,英國還是有許多地方我沒去過。我從來不曾踏上威爾斯,乃至於東安格里亞(East Anglia)一步,人們慣開波格諾里治(Bognor Regis)的玩笑,而我雖然從來沒有去過波格諾里治,一樣大開其玩笑!還有波洛克(Porlock)在哪裡?北愛爾蘭真是個惡夢,而蘇格蘭真的美得讓人屏息嗎?林肯窩(Lincolnshire Wolds)到底在何方?我所知道的英國都是從書上看來的。英國是這世上被書寫得最多的國家,那真是個問題。讀一本有關中國的書籍,你會認為對那地方已經非常了解;但你讀過二十本有關英國的書,甚至連《英國人性格》和《鄉間騎蹤》都看了,卻清楚自己仍然僅是略識皮毛而已。

我每年在倫敦住半年,其餘的時間外出,漸漸不喜歡這個城市。「對倫敦厭倦的人,就是厭倦了生活。」——不,我是厭倦了找停車位,厭倦了人群和塗鴉的牆壁,骯髒的老建築和醜陋的新房子,我厭倦了倫敦的交通和倫敦的厚臉皮和倫敦的自以為是,還有倫敦曬衣繩上那些灰色內衣褲無力地垂掛在令我哀傷的蓬鬆雲朵下。倫敦從不視自己為一個都市,而是一個獨立的共和國,有時它好像整個比利時;開車子的話,要開一整天才逛得完。我也厭倦了倫敦的書籍,有著諸如《英國:出了什麼差錯?》、《英國在垂死當中嗎?》之類的書名,倫敦人說一旦英國出了問題,就是西半球出了差錯。如同其他許多倫敦人一樣,我其實從來沒有在英國生活過,這漂浮的帝國是異國。

英國就在身邊,但「身邊」這個字眼其實是個誤導,距離在英國毫無意義——許多地方或難以到達,或痛恨外來者,或叫做那名字的村子其實已經不復存在:很大幅度的英國,事實上已經埋葬不見了。我對某些地方略有所識,完全是因為對於旅遊地,英國有種口頭上的傳承,好比說波格是笑話,蘇格蘭令人屏息,康瓦爾(Cornwall)令人毛骨悚然,南威爾斯很糟糕,而來城(Rye)總是那麼的可愛,每個人好像都無所不知,都是嘴上談兵。蘇格蘭有高地,劍橋郡(Cambridgeshire)有沼澤,而諾福克(Norfolk)有廣闊無垠——用嘴巴召來山峰、灌木叢和水坑。北愛爾蘭人一旦講起英語,聽在我耳朶裡,就像是在語言研習中心學的。我在倫敦就曾把一個威爾斯人誤認為是荷蘭人——因為他奇怪的口音。至於愛爾蘭人,我個人在倫敦還沒碰到過任何一個會把愛爾蘭人認真當一回事的人,除非那個愛爾蘭人全副武裝。「沼澤腳,」人們通常用這樣的輕蔑稱呼他們:「米客是友善的啦!」我在倫敦也從來沒碰過一個到過北愛爾蘭的人。 我什麼都不知道,而且開始覺得我和大家一樣惡劣和懶惰。

有次在關上的門後,我聽到一個英國女子相當愉悅地宣稱:「他們好好笑,那些美國佬!」我悄悄離開,想到英國人如是說就忍不住大笑,我心裡想:他們簡直就是在張冠李戴!他們會為煮得半熟的蛋戴上編織晃動的小帽以保溫!他們的超級市場不提供購物袋!他們在你踩到他們的腳趾頭時說抱歉!他們的政府讓他們每年花一百美元領取執照看電視!他們發三十年至四十年有效的駕駛執照——我的就延到二○一一年!他們在你買香菸時收你火柴的費用!他們在巴士上抽菸!他們靠左開車!他們偵查俄國人!他們大剌剌地說:「黑鬼」和「猶太佬」!他們稱自己的房子為「冬青里」(Holmleigh)和「麻雀觀」(Sparrow View)!他們穿著內衣褲做日光浴!他們不說:「不客氣。」他們到現在還有牛奶桶和擠奶工人,以及用馬拉車的垃圾清潔工!他們喜歡吃糖果,喝立渴殺(Lucozade)運動飲料和叫做「吱吱冒泡」的剩菜!他們住在狂吠(Barking)肉雞(Dorking)和血肉內臟(Shellow Bowells)!他們有著驚人的名字,像是吃得好(Eatwell)先生、鋼筆(Inkpen)仕女、愚蠢(Twaddle)少校及胡說(Toth)小姐!而他們居然還認為我們好玩?

我在倫敦住愈久,愈清楚英國人是多麼的愛吹牛,又是多麼的煞風景。你跟一個英國人說你計畫要環遊英國,他會說:「聽起來滿有趣的,就像是繞著一個夜壺追耗子。」他們可以非常的輕慢又自我批判。他們說:「我們很糟糕,這個國家毫無希望,我們從來不為任何事情做準備,什麼事情都沒有正確地運作。」但這樣子的自我批判也是一種保持無益的策略,是一種投降。

而當一個英國人說:「我們」時,他指的可不是他自己——而是在他之上及之下的階層,那些他認為應該做決定,以及應該跟隨的人。「我們」,意味著其他的人。 「不可抱怨」是最普遍的英式說法,英式的耐性混合了遲鈍和絕望,有什麼用?可是美國人除了抱怨,什麼也不會做!美國人還會自誇。「我做了些相當了不得的事,」並非英國人的說辭,「我非常敏銳,」則非美國人的。美國人愛現——那是我們天真的一部分——因而經常搞得灰頭土臉;英國人很少炫耀,所以他們也就很少看起來像笨蛋。英國人尤其喜歡嘲弄別人身上有的,而他們承認自己所沒有的特質,有時候他們覺得我們真的很讓人捉狂。在美國別人會因為往前衝、擠向前、提升、擠身而欣賞你,但在英國這種行為是惹人厭的——是義大利移民的行為、是「中國人的消防演習」、是混亂。快速的衝刺其實也是插隊跳排的一種方式,而超前更是一種粗魯的行為——「粗魯的人」指的是從他原屬的階級脫隊的人,永遠得不到原諒。問題不在於原不原諒;他們就只是永遠不會忘記而已,英國人有著恆久而無情的記憶。

決定路線

大不列顛地圖上沒有空白,那是地表上最知名、最吹毛求疵、最廣受蹂躪的一個地區,再沒有比這更容易一遊的國家了——英國人發明了大眾運輸工具,而我實際上都還沒有見識過,覺得自己丟臉又無知,但是當我開始考慮環遊英國時,整個人就變得興奮起來——因為我知道得那麼少,一定要好好地書寫一番。

用一個國家本身的語言來描述它是一大優勢,因為在其他地方,人們總是會動用到口譯和簡化,翻譯慣常製造出隱晦不明的偏誤:一個人總是旁觀。不過語言是從風景中生長出來——如同英語從英國一般,一個國家只能以它自己的語言做出最精準的描述,這種說法合乎邏輯,所以我還在等什麼?

問題在於綜觀的全景:要如何、又要從何處,才可以取得這地方最佳的視野呢?還有對味的問題——說到底,我終究是個外國人。

有關於旅遊的書寫,英國人發明了他們自己的解決方法,他們會跑到諸如加彭(Gabon)和巴拉圭(Paraguay)之類的地方去,嘲弄那裡的不舒服、當地人、天氣、飲食、娛樂,一定得做個外人,所以他們才從來沒有用這種方式寫過英國。不過我不解的是,為什麼也從來沒有人到英國來,書寫它的不舒服和當地人和娛樂和難解的方言。設計了一種對其他文化嫉妒嘲弄,而且可笑的外國人這種概念,實際上是他們發明出來的;英國人,從來沒有把自己算在旅遊作家這場公平遊戲中,他們並不鼓勵別人仔細觀察他們,就像是在海外大肆掠奪,在家中卻秘密、冷漠的族群一樣,英國人並沒有讓我想起莎士比亞,反而想到了獵頭族——他們那種書寫縮頭術的旅遊文學版本從來沒有運用在自己身上,我迫不及待地想試上一試。

不過還有旅途路線的問題,在一個畫押禁止嘗試的地方,一個充滿瓶頸、私人財產和高聳圍牆的帝國,我的路線絕對是個問題,因為路線太多了。搭遍所有的火車只是個平凡無奇的特技,巴士到的地方又不夠多,腳踏車排除在外,因為太危險、太困難,也只是另一項特技。開車太簡單,況且我在倫敦住得久到足以知道,英國那些路開起來一點兒都不好玩。我的路線是決定的關鍵,是旅行最重要的一面,一個人在選擇路程時,其實就是在選擇主題。但是英國的每一哩地都有道路穿過,每一個地區都有鐵路經過,每一畝森林都有步道。或許這正是我從來沒在英國國內旅遊的原因:我無法決定路線。

於是我找到了我的方式:縮到環繞海岸線一周,符合了所有的需求。海岸只有一條,是條不偏不倚的路線,而且這樣我可以看遍整個英國。從許多方面來說,海岸本身就是英國——因為英國沒有一處距離大海超過六十五哩,我對整個海岸線幾乎一無所知,而一旦決定把海岸線當成我的路線,我就確認了這趟旅遊——旅程因而有了正確的形狀;有邏輯;有開始和結束;還有什麼比環遊其海岸更能看清楚一個島的?

這旅程最大的優點在於這是個滲入海岸的國家;精粹於那,如同失事的船隻堆積在海灘一樣,人們自然而然會往下走到海邊去,而且到那裡會穿比較少的衣服——在海邊半裸、暴露是很正常的事。

最好的火車——緩慢而甜美的支線——也往返於海岸,這些支線有很多皆已寫下注定消失的命運,有人說十年後將無一倖存,而大部分的人也都同意,計畫在初夏舉行的那場即將來臨的鐵路罷工會毀了支線,以及綠巴士——我常看到它們開在鄉間小路上,卻從來沒搭過,還有步道。

我認為整個大不列顛海岸線有連綿不絕的步道,到目前為止,我所見過的海岸都有這樣的步道,通常都是十二吋寬的泥土小路,一個活潑的人走在上面,穿著寬鬆半長褲、腳踏厚底鞋、套件有裂縫的塑膠雨衣,還帶著一個內裝三明治和陸地測量處地圖的袋子,我想像這樣一個人會成為英國海岸的另一個特色,如同砲台、鐵碼頭和木頭防波堤,外加連續的環繞步道,就算沒有環繞帝國的步道,也一定還有海灘,而我可以沿著海灘走,比如說從非什加灣(Fishguard)到亞伯立斯威(Aberystwyth),那裡沒有連結的火車。我會盡可能走最多的路;如果有趣的話,我會坐坐火車,要是天氣不好;或者有必要的話,我會搭乘巴士。要快速遊完這個國家很容易,所以我會制定嚴格的規則讓自己慢下來。

「英格蘭的形狀像是一艘船。」勞夫.沃爾多.愛默生在《英國人性格》裡頭這麼說,他錯了:虔誠的外國人寫的書就是會充斥這類的仁慈。英格蘭肯定是像一隻豬;鼻子在西南方的威爾斯,伸出去的腳是康瓦爾,而臀部是東安格里亞,整個英國就像是一個女巫騎著一隻豬,而這輪廓——臀部、鼻子和女帽,以及蘇格蘭西部那張愁容——正是我的路徑。 旅遊英國不可能具原創性,狄福以陸路環遊過整個英國,丹尼爾和艾伊頓是駕船環遊,科貝特選擇騎馬徹底深入英國南方,H.V.摩爾頓和J.B.普瑞斯里則在三○及四○年代,上上下下地跑遍全英。到處都是如何搭火車遊英國與搭巴士遊英國,還有騎腳踏車環遊英國的書,有些走路環遊英國的人寫成了書,最近讓人印象最深刻的健行是一個徒步走過每一吋海岸線的人,總共走了七千哩,不過他走得很急,十個月就完成,而且是真的把腿給走斷了——腿骨上產生兩處嚴重的挫傷,他寫的書我也看了。旅遊特技的麻煩處在於重點是把戲;像是一種走鋼索的型式,表演者的眼光始終固定在雙腳上,沒有移開。

我想要的是親自遊覽和看看英國,並不想耍特技、測試體力,或者做公開表演,事實上,完全相反;稍後徒步於海岸步道或搭乘鐵路慢車時,我有時還會覺得自己像是老故事中的王子,因為不相信別人告訴他的一切,於是穿上了舊衣偽裝,揹個包包,跋涉於泥土路上,跟每個人說話,仔細觀察一切,一探帝國的真正風貌。

我也想要看一看未來,旅行經常是種時間的試驗。在第三世界,我覺得自己掉進了過去,而且不管到哪裡,我從來都沒有接受過時間不再存在這觀念。大部分的國家都有其特定的一年,在土耳其永遠是一九五二年,馬來西亞是一九三七年;阿富汗是一九一○年,玻利維亞是一九四九年。在蘇聯(是二十年前,挪威是十年前,法國是五年前,在澳洲永遠在半年前,日本永遠是下個禮拜,英國和美國則是此時此刻——不過那份現在包含了未來,睜開眼睛在大不列顛帝國旅遊上一季,絕不可能讓我漏看它所將一一呈現的。我對遙遠的國度和過去的時光有點不耐煩,但也不是非得找前進或創新不可,其中的墮落與傾頹對我而言,比鋼鐵和玻璃烏托邦更具未來性。

然後我一位英國朋友,光是哇哇叫地說:「海邊屬於每一個人。」

我知道這說得再對不過,好想要立即出發。

往馬格特的列車上

我選擇在五朔節出發,那天也是倫敦的勞動節,有行動聯盟的慶祝活動和特拉法加廣場(Trafalgar Square)上的演講,可是在某些英國村落裡,依然會選出五月皇后,用花環為她加冕,並繞著五月柱跳舞,同時,會有一位旁觀者,通常是萬事通上理查少校(Uprichard)則會斜睨著頭戴花環的十五歲崔西.瑞維特(Tracey Rivett)說:「這當然都是對男性生殖器的崇拜啊,多年前當我們全身塗著松藍繞圈圈時,這些酒宴就變成了狂歡,不過你瞧,五月柱有著極度明顯的含意……」

最近五朔節被重新命名,政治中立地更名為春天銀行節,英國南部的人會聚集到海邊勝地做一日遊,傳統上一直是人們到海邊去的時間,而打從五○年代開始,又一轉而為年輕幫派拿棍棒和鏈子在紹德森與馬格特互毆的日子,英國人是習慣的產物,所以我才選擇了馬格特。 我十一點三十三分從滑鐵盧東線(Waterloo East)出發,到了格雷夫森時放下報紙。寶嘉康蒂——約翰.羅夫太太(John Rolfe)——葬於聖喬治(St George's)教堂,這城鎮叫做格雷夫森,是因為過了它的東邊,死者就必須海葬。我們接近麥德威河(River Medway),洛契斯特(Rochester)與查坦(Chatham)的交結城市。我搭的車廂連三分之一都沒坐滿,或許是末班車的緣故,還是因為低矮的灰色天空與不定的陽光?又濕又冷;氣象預報是「零星降雨」——幾乎可以涵蓋英國整年的預報,沒有一天適合去海邊。

車廂裡有四個比較年長的人,其中一個看著的報紙頭條標題說:「我與藥物的對抗」,另外一個在我經過時說:「這是個仁慈的解脫——」另外有三個父母帶著小孩的家庭,穿著他們整齊的外出服,一個年輕女人因外頭砰的一聲往窗外一瞥,臉上的表情好像是在說:聽起來像車子逆燃一樣——不過最近他們都是這麼說危險爆炸的。一個小女孩又喘又笑,手拿一瓶地熱(Tizer)飲料:「走錯路了!」

一位經過走道的英國人做了件對英國人而言非比尋常的事:他問了我一個問題。

他說:「走路嗎?」

我確實做了一身那樣的打扮——背包、萬用皮夾克、上了油的登山鞋,加上(因為我們正接近海岸)攤開的地圖;我一看就是個外國人,讓他的問題變得安全,階級意識讓英國人傾向於相當的警戒與寡言,但這是一班開往馬格特的銀行節列車,階級幾乎不成問題。

是的,我說,走路加搭車——端賴天氣而定。

「天氣辜負了我們。」他說。天氣在英國不是個中立的主題,它充滿了擬人化;牽涉到掙扎與紛爭,可以任性,也可以壞心眼,然後人們會說:「它整天都努力地想要下雨。」或是可以用你的立場來表示辛苦:「太陽一直想要露臉。」或者如同那個人所說的,天氣可以懶惰或自私;可以辜負你。人們想像英國的天氣就像英國人的個性一樣:是英國式的沼氣,漂浮在空中對你作法。

我們談論天氣這個「沼氣」,他分享了一種春天來了的英式輕鬆,我們過了個下大雪的冬天,整個國家都緊縮了起來,所以這是一年一度的禮物,卻又是無法想像的。要在英國預期美麗的春天時節是不可能的,它總是突如其來、溫和、芬芳且充滿了色彩——從泥地中神奇的浮現。

然後他問我:「美國人?」

是的,我說,但沒有做詳盡的解說,只道:「我一直想到馬格特去。」

「你應該改去坎特伯里(Canterbury)的。」

本地人總是這麼說,他們把你送到那些景點去閒晃——遺跡、教堂、熱門的街道——而他們自己則是到一個單純可愛的地方去,坐在樹下喝啤酒。

「充滿了歷史,」他接著說,「可愛的小鎮,漂亮的大教堂,你可以在席丁伯納(Sittingbourne)換車。」

不,我心想:不要席丁伯納,不要大教堂,不要古堡,不要教堂,不要博物館,我要檢視當代的特色。

我說:「你要到哪裡去?」

我猜他叫做諾曼.摩得(Norman Mould),看一個人就可以說出他的名字是我一項小小的天份。前頭那些老人——他們姓塔區摩爾,喝「地熱」的小女孩叫做——茱迪.每美麗(Judith Memery),躲在《快報》(Express)後的是羅傑.寇克波(Roger Cockpole),以此類推下去。

摩得先生說:「藍蓋特(Ramsgate)。」那是我所得到的第一個徵兆——他滿足的閃爍神情和他說出那字眼的主動性,以及說成:「藍蓋德(Ramsgit)。」的方式——藍蓋特可能比馬格特還優雅,但我同時也在想:那就是我不想到坎特伯里的另一個原因,我要去每個人都會去的地方。 「就像福克蘭群島(Falklands)這回事。」摩得先生說,不過現在是在對他身邊的女士,也就是他那位正在看報的太太南西.摩得(Nancy Mould)說。

接下來幾個禮拜,那成了一般的交談內容,政治議題會自然出現,或者有時是因為提到了種族,或是宗教;然後就會有人說:就像福克蘭群島這回事……

戰爭還未開打,福克蘭群島已被阿根廷軍隊蹂躪,而英國船隻也已經包圍群島,並宣布兩百哩半徑內為其專屬海域。尚未開一槍,也還沒死一人;新聞很少。大部分的人都認為這只是一場胡鬧,且虛張聲勢,兩邊都是在吹牛,一段時間之後,阿根廷人就會爬下來。兩天前的晚上,美國總統還在英國國家廣播公司(BBC)新聞節目上,對一位英國記者笑說:「我不曉得在那一堆冰天雪地的島上有什麼好吵的。」

走道那頭的摩得先生轉過身去,我們的談話告一段落,我也立刻看出理由來:他在用餐。他拿出了一袋三明治和一個熱水壺,和太太把報紙攤在膝蓋上(英國護航艦在福克蘭外備戰),共用午餐。英國人在用餐的時候會變得極端私密,變得非常安靜;動作警戒、經濟和準確。一吃東西,突然間他們就進入了孤立的狀態。

就在這時,車廂後面的門砰的一聲打開,我聽到一串厚靴的腳步聲,夾雜著笑聲和叫聲。 「我他媽的要是下次他不鳥我,我一定會搞他!」

「你他媽的才不會,你這個膽小鬼!」

「去你媽的——我一定會!」

他們說的很大聲,大到要震破耳膜了;但走道那邊野餐的英國人、年長的人、每個固守在自己座位上的年輕小家庭卻什麼都沒聽見,野餐的人繼續用他們井然有序的方式吃東西,其他人則突然變得安靜及渺小。

「——因為我去他媽的說我一定會!」

在查坦時,我從車廂窗子瞥見他們的頭,當時曾希望他們會到另一個車廂去,他們也的確去了,但喧譁、粗暴的他們根本沒有辦法安安靜靜坐著,而在我們通過了吉令罕(Gillingham)(「……即耶路萊特(Jezreelites),或稱為新以色列屋的教區總部。」)的現在,他們竟然走進了這個車廂。一共七個人,自稱光頭族。

他們的頭像雞蛋一樣——看不到一根毛髮,但不是禿頭;不亮,而是剃成淡灰色的圓頂,附上亮白色拖曳過的蛇行疤痕。讓我吃驚的是頭的大小,一顆沒有頭髮的頭顱看起來好小,就像顆附上眼睛和耳朵的按鈕一樣。一個人要是沒了頭髮,變化可大得很——外表冷硬,而整個人看起來就像昆蟲一樣,充滿了危險的氣息。頭上都有刺青,小小的圖案或文字,耳垂上也有刺青,外帶耳環,穿上整齊劃一的空軍短皮夾克,裡頭搭配的T恤,連手背上都有刺青,其中最普遍的是英國國旗的圖案。他們穿著非常緊又有點短的牛仔褲,褲腳高到觸及那邪惡的高筒馬靴頂,馬靴全都擦得亮晶晶,這些男孩出奇得乾淨,臉都很白。

「看他媽的擋在那裡的東西——多愚蠢的混——」

「嘿,閉嘴啦,你這他媽的膽小鬼!」

他們在座位上嬉鬧,打來打去的,而且繼續叫囂,摩得先生和太太正在用塑膠馬克杯喝茶。

「長期的預測說會有好天氣,」塔區摩爾之一小聲地說。

然後我聽到從後頭傳來:「爸爸——」那是個小孩的輕聲細語:巴—拔。

「乖,小乖,我在看報紙。」

「爸爸,為什麼——」

「什麼事,小乖?」

「爸爸,為什麼那些人一直說『他媽的』?」

「我不知道,小乖,好了,請讓我看報紙,好嗎?」

他的聲音很緊張,好像屏住了呼吸似的,我當然也屏住了我的。七個光頭族已經擾亂了這班慢車的周日靜謐;把不安帶進車廂裡來,他們只是在胡鬧,但他們的胡鬧粗暴,而且言語糟糕魯莽,我確信車廂裡其他所有的人都在密切注意我們火車鐵道的前進,我們已經經過席丁伯納和法維蕭(Faversham),正前往惠斯塔布(Whitstable)。

「你聽,爸爸,他們剛剛又說了一次『去他媽的』。」

「噓,小乖,這樣才乖。」

「那個人也說『他媽的』。」

「夠了,小乖。」那男人的聲音非常壓抑,不想被人聽到,但他就坐在我後頭,而他的女兒就坐在他隔壁——頂多只有五、六歲,我瞥了她一眼,她也許叫做莎朗(Sharon)。

「爸爸——」

巴—拔。

「——他們為什麼不把他們趕下火車?」

那個男人沒有作答,反正就算說了,我可能也根本聽不見,因為光頭族還在尖叫,並且在走道上跑來跑去——其中一個在脖子上刺了「Skin」(皮膚)字樣的刺青——而一個小光頭族,一個十三歲左右的青少年也理了光頭又刺青,還戴著耳環,大叫道:「你他媽的混蛋,我他媽的殺了你!」一邊踢著另一個年紀比較大,塊頭也比較大的光頭族,他只是以大笑來面對這憤怒的小光頭。

赫恩貝素有流氓之名,但是光頭族並沒有在赫恩貝下車,當我們開離赫恩貝時,他們繼續詛咒、踢座位、你推我拉的,而到了濱海布區頓(Birchington-on-Sea,有「D.G.羅賽提之墓,死於一八八二年,教堂有紀念之窗。」),一個光頭族尖叫道:「你敢那樣說,我馬上就他媽的幹掉你!」

他們是種可怕的侵入,同時為車廂帶入一種恐怖感,這樣的語言!這樣的打鬥!那天原本濕濛濛又安靜,但這些帶著刺青的小頭猴臉男孩卻讓它變得嚇人,而整段期間,高尚的英國人都對著他們的馬克杯低著頭,假裝什麼事情也沒發生,而光頭族則表現得旁若無人——好像只有他們在這節火車車廂裡似的,就那意義來說,他們可是非常英國式的光頭族。

我們一到馬格特,光頭族就往門口擠壓,爭先恐後地下車去,然後我們也跟著下車,禮貌的說——不,你先請,我堅持,我們沒有人受傷,但我想,大部分人,都會說這是場騷動,像是和醉鬼或者瘋子同車般,全都感受到了威脅,我原本想要描寫我們到海岸的行進過程,而當我看到科林沼澤(Cooling Marshes)上的迷霧時,就會想起《錦繡前程》的開場章節,可是來不及了。和七名喧鬧的光頭族如此接近,實在很難想起狄更斯或者美好的英格蘭或

「這王權小島」或五月的少女甜心,我唯一能夠想到的是:「我們會在海邊與他們打鬥……」

逃離光頭族和飛車黨

光頭族的確是到馬格特海邊來打架的,他們身上有股難纏的意圖氛圍,到處都是那些頂著個小頭的大肩膀,夾克—馬靴劈啪作響,在步道上上上下下的呼嘯,對手是飛車黨。飛車黨都穿著及膝的軍裝大衣,頭戴賽車手安全帽,全部跨騎在摩托車上,光頭族則聚集在步道前一座叫做「夢幻世界」(Dreamland)小公園的可笑拱門前,總共好百人——全都剃光了頭。

這裡蕭瑟寒冷,寒風不斷地從鉛色的英吉利海峽颳吹過來,我不斷提醒自己現在是五月一日。但馬格特也聚集了過節的人群,四處遊蕩的小孩戴著上頭寫著「快點親我——用力抱我」的帽子。

我走到馬格特沙灘上去散個步,然後回頭看城鎮,發現所有的民宿全部緊緊地擠在岩層上,就好像棚架上供人家丟擲的塑膠獎品,空窗上的「還有房間」招牌,「夢幻世界」傳來的罐頭笑聲和真人尖叫,一家印度人一群十二個地走在海軍閱兵場(Marine Parade)上,外加光頭族和海鷗和頭戴安全帽的飛車黨,和他們髒手的破裂指甲,和二十位警察,和低矮的天空和潮濕的前灘和海峽起伏的黑色浪濤,以及唱著——踢啊—踢到死——的流行歌曲:什麼跟什麼,我全都連結不起來。

有些人穿著夏裝,預期會起雞皮疙瘩;但是大部分的人都穿得很溫暖,我還看到有些人圍著圍巾戴手套,在五月天裡戴連指手套!沙灘上大約站了十個人,可是沒人游泳,全都凝視著海上一片平滑的浮油。防波堤上潦草地寫著浪費的青春和無政府以及納粹是優秀民族的字樣,東邊下起了雨,就下在海面上,一大片高密度的直角灰色垂懸,看起來就像是掛在繩上的濕毛巾。今天實在不適合到海邊來,但沒有人露出失望的樣子。十分鐘後開始下起毛毛雨時,也沒有人跑去躲雨。

馬格特從來都不熱門,一直沒有美好過。它會變成一個海水浴場,是因為十八世紀的醫生相信海水是健康的——不光是坐在其中或者游泳,還要在裡頭洗澡,尤其是喝,最好是在早上喝。健康需求把人帶到馬格特來,再帶到布來頓(Brighton)去。海水是英國海邊勝地的素材,不光是因為海邊的空氣是助性興奮劑的這個觀念——這點可能是真的,也因為海水有益內臟:「通常一品脫就足夠一個成年人通暢排便三、四次了。」

第一台沐浴機器就出現在馬格特,那像是個附有輪子的更衣室,機器推進海裡一部分,讓一個過分做作的游泳者可以維持保守的形象。一七九一年,皇家海浴附屬醫院建立於馬格特的西崖,卻沒有為這地方帶來任何進步。一八二四年,一位旅者寫下:「從一個大約有我國一半路程之遠的偏僻馬格特漁村,躍升為就算不時髦,也常有人去的海水浴場。」一百年後,貝德克爾的《大不列顛》(Great Britain)描寫馬格特是「英國最受歡迎,卻不是最時髦的海水浴場之一。」所以總是寒酸及倫敦化的,就像眼前這樣,人們避開倫敦一日,在下著寒雨的海邊來來去去,蹓他們的狗,鬱悶的釣魚及彼此互看。

我想過要待下來,找一間民宿,想過把這天其餘的時光都花在到處閒逛,以及看光頭族與飛車黨間的進展和幫派爭鬥,我會吃炸魚和薯條,買塊馬格特石頭和一品脫的啤酒。明天,在吃過一頓豐盛的英式早餐後,再把背包甩上肩,沿著海岸步道,出發前往布洛德斯台(Broadstairs)和藍蓋特和桑威赤(Sandwich)。

光頭族開始扭打,把飛車黨從摩托車上拉下來,警察舉高警棍在後頭追,我實在沒胃口看這些,我有必要待一個晚上來證實我可以輕易預測到的景象嗎?這些強悍的醜小孩、漫無目的人群、難聽的音樂、油炸的臭味和暴力的氣息令我卻步,最後我決定不要留下來。我幹嘛在一個可怕的地方忍受一晚,結果只寫出受苦的報告?所以我繼續走,漫步走下海軍閱兵場,經過頹壞的碼頭,在那寒冷五月天下午的一場雨中爬出馬格特,開始了我環遊帝國的海岸線之旅。

作者資料

保羅.索魯(Paul Theroux)

保羅.索魯出生於美國。大學畢業後,投身旅行工作,先到義大利、非洲,於馬拉威的叢林學校擔任和平團教師,並在烏干達的大學擔任講師。1968年,應聘前往新加坡大學,任教於英文系。這段時間,將短篇故事及為報章雜誌撰寫的文章結集成冊,並著手數篇小說,包括〈方與印地安人〉、〈嬉戲的女孩〉、〈叢林戀人〉等,這些小說收錄於《大裂谷的邊緣》(The Edge of the Great Rift, 1996)。1970年代早期,索魯與家人移居英格蘭,隨後遷往倫敦,在英國居住了十多年。這段時期,寫了幾部評價甚高的小說及多篇廣受歡迎的旅遊文章,《漫遊世界》(Travelling the World, 1992)一書即由這些旅遊文章精選編纂而成。 保羅.索魯著作甚豐,包括:《瓦爾多》(Waldo)、《黑屋》(The Black House),《映象宮殿》(Picture Palace)贏得1978年英國惠特布雷德文學獎;《蚊子海岸》(The Mosquito Coast)被《約克郡郵報》選為1981年年度小說,並改編成電影;《騎乘鐵公雞:搭火車橫越中國》(Riding the Iron Rooster: By Train Through China)贏得1988年湯瑪士.庫克旅行文學獎。最近的著作有《我的另一種生活:一部小說》(My Other Life: A Novel)、《九龍塘》(Kowloon Tong)、《旅行上癮者》(Fresh-Air Friend)集合了他1985至2000年的旅行文學作品、《暗星薩伐旅》(Dark Star Safari)入圍2003年湯瑪士.庫克旅行文學獎等。馬可孛羅已出版《赫丘力士之柱》、《老巴塔哥尼亞快車》、《維迪亞爵士的影子》、《暗星薩伐旅》、《旅行上癮者》、《深南地方》等書。 他目前在美國定居,仍前往各處旅行。 相關著作:《深南地方》《維迪亞爵士的影子(新版):一場橫跨五大洲的友誼》注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ