本書適用活動

分類排行

-

律師帶你看校園大小事: 老師和家長必知的44個霸凌防制和性平觀念指南

-

裝潢工法全能百科王【暢銷典藏版】:選對材料、正確工序、監工細節全圖解,一次搞懂工程問題

-

黃金的傳奇史:拜金6000年,黃金如何統治我們的世界

-

30堂帶來幸福的思辨課:多想一點,發現更有深度的自己

-

一分鐘大歷史:從地理大發現、世紀瘟疫到車諾比核災,160個改變世界的關鍵事件完全圖解【二版】

-

英雄也有這一面:不要問,很可怕!華盛頓拔黑奴牙齒做假牙?愛迪生跟鬼講電話?33個讓你睡不好的歷史顫慄真相

-

被誤解的加薩:加薩是什麼地方?透視以巴衝突的根源

-

爆紅、成癮、愛馬仕:一位英國教授的社群媒體臥底觀察

-

不正義的地理學:二戰後東亞的記憶戰爭與歷史裂痕

-

阿德勒論兒童教育:個體心理學大師阿德勒帶你理解孩子的行為、情緒與內在需求

內容簡介

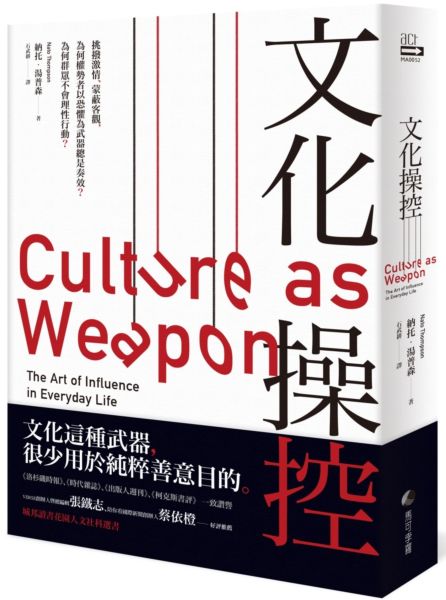

「文化這種武器,很少用於純粹善意目的。」

《洛杉磯時報》、《時代雜誌》、《出版人週刊》、《柯克斯書評》 一致讚譽

VERSE創辦人暨總編輯張鐵志、陪你看國際新聞創辦人蔡依橙 好評推薦

城邦讀書花園 & 讀冊 重點選書

川普當選那一夜,全球彌漫著似乎就要天下大亂的氛圍,但事實上,大選政見發表時,選民更多關注政見?還是哪個新聞媒體捕捉到候選人跌倒的畫面?

房價、物價不停飆漲,通膨來到新高點,心知肚明買不起也租不起的未來已經來到,為何買房子還是多數人公認最可靠的理財方式?

手機與社群平台侵入你的生活,記錄著你的一舉一動以及走過的足跡,但你甚至沒有意識到,這是對你私密領域的監控。

這世界出了問題,你心知肚明。但為何在特定議題上,似乎所有人都無法抽身,並理性選擇?

作者納托.湯普森,以清晰的歷史脈絡,鋒利且批判的筆觸,在本書中漫談現今文化令人擔憂的種種現象。從好萊塢到華府,麥迪遜大道與摩蘇爾戰場;甚至是滲入日常生活的消費文化——如房地產、個人電腦、手機;以及大眾文化——社群媒體、流行娛樂音樂、通俗藝術與高尚藝術等。

誰握有權力,就能透過環境與產業模式能塑造文化。文化能形塑思考模式,而思考模式能誘導行為與決定。納托.湯普森洞悉此道,因此提出,藉由部署文化現象來攻略人心,已經成為無所不在的武器,足以深刻影響所有人的全面日常,導致群體行為總是缺乏客觀。

本書試圖透過文化研究來回答,為何民主與理性等概念,似乎只存在於修辭,而不存在於現實。從權力如何塑造與影響文化來解讀權力,你會發現,在權勢者這個強大的主體面前,我們其實都是如此脆弱。

目錄

CH1—真正的文化戰爭:沒有人忘得了川普

CH2—說服者:形象這回事,動員人力做出來就好了

CH3—說服者之續篇:總之,你就是「被廣告」了

CH4—恐懼機器:理性存在於個人,民主只是修辭而已

CH5—房地產秀:有土斯有財,放諸四海皆準,這還是最牢靠的存錢之道

CH6—叛亂者:沒有「因為世界和平」發動戰爭這種事

CH7—吹響號聲:做公益、做善事,好人形象就是最好的行銷

CH8—企業的社會生活營造力:宜家家居、蘋果直營店、星巴克……讓你感覺良好,你就會衝動購買

CH9—有史以來最個人的電腦:其實你應該要怕你的手機才對

內文試閱

真正的文化戰爭

派屈克.布坎南(Patrick Buchanan,美國保守派政治評論家)曾說,「我國現正進行一場爭奪美利堅靈魂的宗教戰爭。就我們有朝一日會成為什麼樣的國族而言,這場文化戰爭,就像冷戰本身一樣關鍵。」

川普在二○一五與一六年的異軍突起,或許顛覆了我們原本對美國政治的許多理解,但也重申了一項幾乎被人遺忘的事實:布坎南往哪走,共和黨就往哪走。

當布坎南在一九九二年的共和黨全代會上發表演講時,他以人類靈魂為題的誇大訴求,已在黨內引發越來越多的轟動迴響。在雷根執政八年、布希執政四年之後,光是定義美國價值已經不夠了。是時候該向內看,進行內心的戰爭了。布坎南並未獲得共和黨的提名,但他做出的判斷(「爭奪美國靈魂的宗教戰爭」)卻在接下來的幾年引發了巨大衝擊。

但這究竟是什麼樣的衝擊呢?對於還記得文化戰爭(cultural wars)——而且人數日益減少——的美國自由派來說,這是段簡單淺白的故事:共和黨為了維繫他們與越來越偏向白人、高齡選民的結盟關係,而利用了這些人對於改變——與文化無關——的恐懼。後現代性(postmodernity)已經徹底鑽進了美國的核心,而社會中堅則忙於適應新情勢:在美國,曾對一九六○年代的劇變嗤之以鼻的那些族群,已經可以被動員起來、做出行動了。而藝術家恐將遭受池魚之殃。

於是,在通俗自由派所流傳的說法中,文化戰爭的意思,就等於是由美國右派維繫不墜的、一種廉價形式的政治。但文化戰爭並不只是黑暗與光明之間、保守派與自由派之間、過往與未來之間的戰鬥而已。還有別的東西在發揮作用。

凡是從事藝術工作的人,對於文化戰爭的起源故事都耳熟能詳。這在本質上是一則關於縮減與恐懼的故事。從一九八○年代末至一九九○年代初,在短短幾年裡,不僅撥給藝術家的直接補助遭到廢止,原本經費就很拮据的國家藝術贊助基金會(National Endowment of the Arts, NEA),也被迫面臨定例的預算刪減,且益形衰弱。共和黨把藝術當成關注的焦點,下定決心要挑起白人群眾對於自由主義、民主以及言論自由的憤恨。這是一片有著羅伯特.梅普索普(Robert Mapplethrope)與凱倫.芬利(Karen Finley),有著愛滋病運動與社會主義傾向,還有著善待酷兒態度與波希米亞生活風格的國土——這是片被定了罪、蒙了汙名的國土。

然而,事後回顧就得知,這裡玩的是兩面手法。邪惡的共和黨與受害的民主黨,這樣的敘事看來若是太過老套、簡化,那是因為它的確如此。將文化戰爭當成一則關於文化——在此指的是高尚文化——受害的故事,那就忽略了進行這場戰爭的方法。文化戰爭並不是一場以文化為題的戰爭(war on culture)——至少不只是如此。這也是一場利用文化的戰爭(war that used culture)。

這種對於文化的策略性運用(deployment),既是改良、也是創新;這些方法當中,許多都是幾十年前就在公關領域所發展出來。三十幾年後,我們可以看見案例橫跨了政治與社會的光譜。如今,民主黨與共和黨、新聞媒體與勢力強大的企業、建築師與社群媒體開發者,全都在運用文化這項武器。以至於,人們在一九九○年代初還不明白,各種彼此競爭的對文化的使用方式,現已不再是附帶的次要節目,而是步入了美國生活的核心。

當然,這樣說並非意在暗示,在從前某個講邏輯的光榮時代裡,我們的政治曾經得以免於非理性、情緒或恐懼之害。過去同樣有政治人物、商業領袖、廣告專家、社運人士、藝術家、販售員、以及公關專家的存在,大家也都很清楚,要在公共生活中打仗、還要打勝仗,依靠的可不只是邏輯與資訊而已。有所改變的,是規模。廣告如今已充斥在日常生活的每個層面,而—曾經是件新鮮事的—公關部門,則已經成為了每家企業與非營利組織都不可或缺的單位。

而這本書要探討的,尤其是這種放大規模所造成的結果。這種全然異質的、由我們——或許誇張了些——稱為「有權者」(the powerful)的人士與機構所組成的網絡,使得文化的使用方法,產生了哪些改頭換面的變化。

但這本書也會談到藝術家。畢竟,藝術家運用如情緒、感情、操縱等等——這些對於我想談的文化轉變至關重要的工具,已有好幾個世紀之久。這些工具都受到了篡奪與收編,而這件事又回過頭來,衝擊了藝術家的作業方式。(這並不是說,所有的藝術家,或是絕大多數的藝術家都反抗權力。實際上,縱觀歷史,許多藝術家為有權者製作的東西,也都跟廣告企劃相去不遠。如宮廷畫家或雕塑家所製作的,終究仍是富人的珍奇藏品。)

在探討有權者對於文化的運用時,我們會先想到哪些藝術家呢?誰的作品與生涯與我要在本書帶出的議題有所交集呢?我想以簡略的方式,將這些藝術家暫且分為三類。

第一種是先知(oracles):這類藝術家透過他們的藝術,變出了種種看待未來的願景。安迪.渥荷(Andy Warhol)就屬於這類藝術家,他能夠以獨到的洞察力,看出消費主義與視覺文化即將融為一體。

第二種是抵抗者(resisters):這類藝術家使用他們的藝術,來抵抗有權者的力量。這個群體涵蓋了各式各樣的人,包括了反戰海報藝術家,以及社運藝術家如艾比.霍夫曼(Abbie Hoffman,曾經往紐約證交所的地板上灑美鈔,以證實美式金融資本主義本質上的貪婪的),以及一些更偏概念式手法的藝術家,如曾在一九七○年代將創作融入紐約都市生活,以突顯種族與性別問題的亞德里安.派普(Adrian Piper)。

第三種是造世者(world makers)。這些藝術家透過他們的藝術,創造了另類的生活方式。如攝影師羅伯特.梅普索普,就為同性戀文化做出了一套主動的視覺再現,並且將這整個世界帶進了公眾的視野。

因此,本書會分別從兩種角度來談這段故事。我將在本書詳述的這些團體與個人都明白,文化就是一種工具。本書的目標並不是讓崇高的藝術家跟犬儒的廣告專家互相抗衡。我更關注的是文化操縱在這幾十年內的演變、以及日益增加的複雜性,而不是要譴責這種操縱。我也不想建立某種不實的等價關係。就算是最具公共性、也最有野心的藝術,能夠產生的效應也遠遠不及文化工業。但同樣真確的是,藝術說得出更切合情境、也更激進的故事,欠當權者的人情也沒有那麼多。

我們會跳躍式地穿梭古今,介紹許多為求自身目的而運用文化的藝術家與團體。為此,就必須詳述某些產業與歷史,即使其中的某些主角——星巴克、宜家家居、聘僱來推銷豪宅的廣告專家——看似乏味而平庸。但掩藏在這種平庸底下的,卻是文化如今真實的存在狀態:文化就是一種危險的器材,文化就是二十一世紀的一種武器。

我們首先談文化戰爭,也就是構成我們這段故事的兩個子題——文化作為有權者使用的武器、以及文化作為藝術家運用的工具——在政治的戰場上對決的歷史時刻。

喚醒美國夢的選戰廣告

一九八○年,由雷根對上卡特的那場總統選戰,還不必用上太多的文化兵器:當時的議題如油價狂飆、德黑蘭人質危機,以及早期的幾波產業空洞化等等,都是有力的象徵,無需再闡述。

但在一九八四年競選連任時,雷根就做了一場更強力的自我行銷。全國幾家最大的廣告公司,都來協助發想選戰訴求的調性,而這種調性不但要代表候選人,還要能代表這個年代。此時,由廣告專家哈爾.賴利(Hal Riney)所創作的「美國之晨」(Morning in America),就成為了八四年這場選戰中最有影響力的廣告影片。賴利投身廣告業已有數十年之久,也曾經任職於軍方的公關部門。為了協助確保雷根連任,「美國之晨」生動描繪了一幅展望未來的懷舊視野。

這支廣告的開場畫面,是眾多美國人正在默默工作。漁船在黎明破曉時出海,商人走出計程車,農人在下田,送報生在派送報紙,另一名商人在步入列車車廂前向家人揮手道別。在固定安穩的家裡,住著結婚成家的人。旁白由賴利本人擔任。

美國又迎來了早晨。今天要去上班的男男女女,人數再創我國史上新高。如今的利率只有一九八○年歷史高點的一半,打算買房的家庭將近兩千戶,創下四年來的新高。今天下午,將有六千五百位青年男女成婚,由於通貨膨脹只有四年前的一半,他們可以信心滿滿地展望未來。美國又迎來了早晨,在雷根總統的領導之下,我國變得更自豪、更強盛也更美好。才短短四年不到,我們怎麼可能想退回過去呢?

這支廣告的厲害之處,就是能不著痕跡地從通則帶到特例,又能來回穿梭於模糊的過往與具體的現今。隨便一個句子,我們就從就業、家庭、婚姻、通膨,一路談到了帶動這整支廣告的精神,也就是懷舊。

他們陣營的另一支同樣由賴利製作的廣告,或許最能呈現雷根那套「老實古意」(aw shucks)美式樂觀風格的陰暗面。這支名為「熊」的廣告,有如一份出色的史料,記錄了美國在冷戰時期的疑神疑鬼心態。有隻棕熊正在樹林裡遊蕩,此時我們聽見了下面這段台詞:

森林裡有隻熊。對一些人來說,這隻熊顯而易見。另一些人則完全沒看見牠。有些人說,這隻熊已經被馴化了。另一些人則說,牠很兇猛而且危險。既然沒人能確定誰才是對的,明智的做法不就是讓自己跟熊一樣強壯嗎?要是有熊的話。

這一段同樣由賴利那渾厚、和藹的音色所誦讀出來的與其說是敘事,不如說更像則奇特寓言,暗示的是蘇聯勢力正在崛起,而雷根則具備了嚇阻力。但也僅此暗示而已。抑或是謎語、或是怪譚:每個觀眾都在想像自己的那頭熊,而他們巡迴各地的競選活動,就此成為了凝聚各種私密恐懼的焦點。

對於美國一九八○年代的懷舊轉向來說,賴利為雷根陣營做出的這兩項成果,可說是再傳神不過的隱喻——若你還記得,當時曾有許多知名的藝術、文化、政治運動與次文化,都在推廣反向的訊息(任何路數的人都能納入這份清單,如饒舌團體Run-D.M.C.、反核運動,以及前述的梅普索普等等),這波轉向就顯得格外驚人了。但這不只是自然生成的;這波轉變其實被人當成了武器;在短短幾年內,這波源於廣告的轉向,就圍繞著政治打轉了。

布坎南在全代會演說中所稱的文化戰爭,說的既是保守派政客與左翼藝術家的特定衝突,也是更廣泛的價值觀對撞。在此對立的兩造,一方是以白人、基督徒居多的懷舊社群,另一方則是性觀念更開放、接受文化變遷與藝術界的變化,在政治上屬於進步派的選民。尼克森在一九六九年首次指稱的「沉默的大多數」,如今已有了代言的喉舌,於此同時,那些在一九六○年代晚期展開其公共工作的藝術家、社運人士與基進派,已準備好要更進一步,讓外界知到他們的存在。

他並不是藝術家,他就是個渾蛋

在我們或可稱為廣義的文化戰爭裡,如果哈爾.賴利算是宣傳的專家,那麼在目標更明確的文化戰爭——也就是對藝術家的攻擊當中,北卡羅萊納州參議員傑西.赫姆斯(Jesse Helms),可說是負責地面戰鬥的傑出將領了。

一九八九年五月十八日,赫姆斯發表了他對藝術家安德烈.塞拉諾(Andres Serrano)的見解。塞拉諾曾將釘十字架的耶穌像浸入自己的尿液,拍出了《尿浸基督》(Piss Christ)這件聲名狼藉的攝影作品。「我並不認識塞拉諾先生,」赫姆斯在參議院的議席上說,「也希望永遠不會遇到他。因為他並不是藝術家,他就是個渾蛋……讓他用自己的時間跟資源當個渾蛋就好。不要羞辱我們的主。」

兩個月後,赫姆斯就提出了爭議性的420號修正案,其宗旨為「禁止將撥付資金用於散布、促進或產製猥褻或下流之題材、或是詆毀特定宗教之題材。」其目標顯然就是國家藝術贊助基金會:他們資助過梅普索普公然呈現同性戀(「猥褻」)的攝影、以及塞拉諾的那些挑釁式(「詆毀特定宗教」)作品。

國藝會服務的是共和黨政敵的利益,向他們發動攻擊,是種不會出錯的政治策略。雷根曾在一九八○年初次試圖廢除國藝會,到了八○年代末,塞拉諾與梅普索普等藝術家的狂野與激進作風,更是賜給他一個難以抗拒的、製造衝突的機會。一九八九年六月,美國家庭協會(American Family Association,AFA)的唐納.韋德蒙(Donald Wildmon)牧師發表了一項聲明,譴責塞拉諾與他的《尿浸基督》是瀆神,而赫姆斯、布坎南、紐約州參議員阿方斯.達馬托(Alfonse D’Amato),以及德州眾議員迪克.阿米(Dick Armey)等政治人物,就算先前沒有跟上風潮,這時也都開始應聲附和。

然而,對當時有在注意當代藝術的大多數人來說,指稱藝術家可能跟宗教起糾紛、或是縱情於酷兒文化,似乎都不是特別有衝擊性的想法。事實上,在塞拉諾的名號引起國會議員注意之前,他做這樣的作品已有將近十年之久。他的作品雖然尖銳,但在會逛藝廊的人看來,卻不怎麼嚇人;就算有些嚇人之處,他的攝影也帶著一種專業、商業的光澤感,而這卻是赫姆斯及其支持者感受不到的。

塞拉諾成長於布魯克林的威廉斯堡(Williamsburg),是家中獨子,父親是宏都拉斯人,母親是非裔加勒比海人。他從中學輟學,唸了藝校,並從此開始將體液、死掉的動物,以及宗教聖像放進作品當中。塞拉諾在其超現實主義作品終於開始廣獲注意時,也花了時間跟越來越有逆主流文化(counterculture)傾向的紐約藝術界來往。到了《尿浸基督》引起赫姆斯注意之時,塞拉諾已經多少算是圈內人了,而這件攝影作品自從一九八六年起就在紐約斷斷續續地展出,也參加了一場由東南當代藝術中心(Southeastern Center for Contemporary Art)主辦的展覽(國藝會對這檔展覽的贊助,就是後續一切爭議的源頭)。

塞拉諾來自紐約、又出身於波希米亞次文化的背景,絕非次要的瑣事。實際上,對於許多捲入文化戰爭的藝術家所獲得的成功與爭議,紐約都是關鍵。身為藝術家的梅普索普,堪稱是這類藝術家的典範,始終致力爭取那些,人們已在一九六○與七○年代贏得、也曾為之奮鬥的戰役與自由:他一如塞拉諾,也呈現了許多人希望能徹底消失的東西,而紐約就是能夠做出這種呈現的地方。從一九六○年代開始從事攝影的梅普索普,在他的出生地紐約市,一直都是理直氣壯、熱在其中的同志情色次文化參與者。對這位攝影師來說,相機只不過是整體性經驗的一部分。梅普索普曾說過,「對我而言,S&M的意思是性與魔法,而不是性虐待(sadomasochism)。」

對梅普索普的攻擊,就集中於費城的當代藝術館(Institute of Contemporary Art,ICA)與策展人珍妮特.卡登(Janet Kardon)所籌劃的巡迴回顧展《梅普索普:完美時刻》(Robert Mapplethorpe: The Perfect Moment)。就在展覽將於華府的科科倫藝廊(Corcoran Gallery of Art)開幕之前兩星期,唐納.韋德蒙(Donald Wildmon)的美國家庭協會(American Family Association)讓科科倫藝廊的董事會注意到了他們發起的這場反對「下流」藝術的活動。科科倫遂取消了這檔展覽。

這檔梅普索普回顧展所引發的爭議,甚至比《尿浸基督》那次還要戲劇性。要比把耶穌浸在尿裡還冒犯人,可不是件容易的事,但若有人辦得到,那就是身穿皮衣的邪惡夢想家了。梅普索普這些出名的黑白攝影,探索的既是同性戀,也是同性戀的性愛,其引發的爭議也格外激烈:政客藉由攻擊國藝會,以在有線電視上撻伐同性戀。在一幅自拍肖像中,梅普索普把相機對準了皮套褲,手上那條鞭子的另一端還塞進了屁股:對於恐懼同志族群與同志權利的選民來說,這幅完美的畫面已經烙進了他們的集體無意識。

此外當然還有別的爭議。同樣在一九八九年,二十四歲的藝術家暨藝術系學生戴瑞德.史考特.泰勒(Dread Scott Tyler),因為正在芝加哥藝術館附設學院(School of the Art Institute of Chicago)展出的《展示美國國旗的正確方式為何?》(What is the Proper Way to Display the U.S. Flag?),而遭受抨擊。其中的一張合成照片裡,呈現了一面燃燒的旗子,以及幾面覆棺的旗子。在畫面下方,有一本空白的簿子,讓參觀者寫下自己對這個主題的想法,再下面則是一面真正的美國國旗,參觀者必須要踩上國旗,才能在簿子上留言。若要參與這件藝術品,參觀者就必須褻瀆國旗。

引發的反應可想而知。退伍軍人為之氣憤不已,老布希總統則稱這件藝術品「丟人現眼」。有位受到冒犯的藝術教師,甚至畫了一個泰勒的粉筆人形,讓人可以踩踏過去,以瞻仰一面懸掛在牆上的美國國旗。《紐約時報》一九八九年的這篇報導,就寫出了這種反應的精神:

稱之為芝加哥風格的表演藝術吧。週日約有三千名抗議人士,其中有許多是退伍軍人,群集於芝加哥藝術館的台階上,抗議一檔美國國旗的展覽。有些人以褻瀆蘇聯國旗的方式表達抗議。也有些人手持愛國標語與旗幟,並且唱歌與呼喊口號。還有些人痛批那些要為館內「惡搞」負責的「撒旦似的共產黨」。

這檔展覽被迫暫時取消——不只一次,而是兩次——而芝加哥市議會則一致通過一項條例,規定任何被發現毀壞或汙損國旗者,須科以六個月的徒刑與250美元的罰金。還有共和黨籍參議員鮑伯.杜爾(Bob Dole)以及民主黨籍參議員艾倫.狄克森(Alan Dixon),也在兩黨的順利合作下,共同提出了一份旗幟褻瀆防制法案,並獲得一致通過。在此同時,戴瑞德.史考特這件藝術品當中的參與留言簿,也成為了對於當時美國人心境的某種墨跡測驗(Rorschach test)。以下就是這些留言的幾個例子:

去你媽的戴瑞德.史考特.泰勒。能住在這個國家是你走運。下地獄去。——芝加哥警員

我覺得用一面旗子、一塊愚蠢的布來象徵我們整個國家,是很荒謬的。也該讓民眾開始質疑,這個國家說支持一切的自由,同時卻連踩上一塊布都不行。

親愛的戴瑞德,像這樣展示美國真是不要臉。你以為自己是誰?不就是個想引人注意的小癟三——你這個渾蛋!你要是不愛這個國家就滾。幹。

與如今習以為常的點擊誘餌(clickbait)與中傷性網路評論,以及喧囂不止的眾怒公審(outrage machine)做對照,我們便可將當年塞拉諾、梅普索普與泰勒遭遇的這些戲劇性場面,都理解成形式上仍處於胚胎階段、但大致上差不多的東西。只要我們了解到,這些技巧如今已變得多麼隨處可見,就能理解得更精準了。回頭來看,這些發生於一九八○年代晚期的文化戰爭,就像是當時有些新奇、而今卻無所不在的東西,正在興起。

在塞拉諾、梅普索普以及泰勒的事件過了一年後,美國人又認識了約翰.弗朗麥爾(John Frohnmayer)這個名字。弗朗麥爾並不是另一個爭議性藝術家;他是老布希於一九八九年任命的國藝會第五任主席,為人低調,直到一九九○年。他在六月二十九日否決了原訂撥給凱倫.芬利、約翰.弗萊克(John Fleck)、荷莉.休斯(Holly Hughes)以及提姆.米勒(Tim Miller)等藝術家的計畫補助金,後來這四人被稱為國藝會四人組(the NEA Four)。

不令人意外的是,這四位藝術家在他們遭到否定的展演中,探索了性愛,以及對於受壓迫族群的關注(尤其是酷兒、女同志以及女性社群)。休斯分別名為《色氣噴井》(The Well of Horniness)以及《老二女士》(The Lady Dick)的作品,談的就是這些反對意見。芬利在名為《我們讓被害人做好準備》(We Keep Our Victims Ready)的作品中,則在自己的裸體塗上巧克力,「以象徵被待之如土的女性」。弗萊克的《小魚兒都有福了》(Blessed Are All the Little Fishes)則積極探索藝術家本人的同性戀傾向、與接受的天主教教育——裡頭還放了一座惹得當局不太開心的馬桶。同時,米勒甚至在申請補助時寫出了挑釁的詞句,說他「跟傑西.赫姆斯說過了,讓他那張豬小弟(Porky Pig)臉離國藝會跟我的屁眼遠一點。」弗朗麥爾在國藝會的評審會議上發言時,就中肯地說道:「我們落入了一個沒人是贏家的情況。」

果然,這項否決引發了巨大的反彈,並且立刻就讓這些藝術家成為輿論的焦點。芬利在給《華盛頓郵報》編輯的信中寫道,「我知道,對藝術家的這場獵巫並不能真正代表美國人民,這只是那群狂熱分子的期望而已。新的全國民調也能證明,美國人希望爭議性藝術家能獲得補助。我盼望出身不同背景的美國公民,往後也能繼續自由表達意見,不用擔心受到言論審查。」

然而,事態卻沒有往這個方向發展。

這並不表示國會裡沒有人替這些藝術家辯護。當然還是有些特立獨行的人:在一九九○年的一場撥款會議期間,紐約州的眾議員艾多弗斯.唐斯(Edolphus Towns)就曾經表示,「從根本上來說,藝術讓我們得以克服、超越和昇華(sublime)。反對藝術的人,就是在反對開放與新觀念。反對藝術,就是反對我們每個人潛在的本性。反對藝術,就是反對你自己。」但是對大多數的國會議員來說(尤其是並非來自布魯克林的人),國藝會的紛紛擾擾就是個契機,使他們能夠既撻伐這類駭人聽聞之事,同時又沉溺其中。

共和黨已經學到,藉著將某種行為或是藝術實踐肉慾化,同時又加以批判,即可博取公眾的注意。如色情內容、同性性行為、女性主義解放、反美主義——這些都是錯誤的、會令恐慌的公眾感到焦慮的事,但其誘惑也難以抗拒:可以使其成為注意焦點的同時,又撇清關係並加以抨擊。

此外,若說政客與選民渴求的是叫罵與圍觀,那麼新聞媒體的樂趣則在於於搧風點火。為了極力阻止這類偏差行徑蔓延全美,共和黨人找上了廣電媒體、報紙與雜誌幫忙。傅柯對於十九世紀的性事所寫下的這段描述,或許也適用於一九九○年前後的美國文化形勢:

過去這三個世紀的特異之處,並非一致關注於掩藏性事,也不是普遍在語言上唯恐談及性事,而是為了談論性事、為了讓性事被人談論、為了將性誘導成對性事的談論、為了聆聽、記錄、抄寫與重新散布那關於性事的話語,所發明出來的這些類別繁多、又廣泛分散的手法:也就是一整套圍繞著性的,對言說(discourse)進行的種種多變、專屬且強制的置換(transpositions)。這裡所涉及的,並不是從理性時代規定之言詞得體(proprieties)以降的大規模審查,而是對於言說的一種有規制且多樣態(polymorphous)的煽動。

我們都很熟悉這種套路了。

光是貼上警告標示還不夠

布魯斯.羅高(Bruce Rogow),2 Live Crew樂團的首席律師這樣說過,「為了得到你說他們不能擁有的東西,人們會不惜爬過碎玻璃。」

視覺藝術只是文化戰爭的其中一條戰線而已。就像菁英主義、國家資助的藝術會腐壞我們的社會一樣,恬不知恥的主流派資本主義音樂當然也會傷害我們的孩子。幸好有蒂波.高爾(Tipper Gore)出面處理。

一九八五年,高爾聽到自己的女兒正在聽王子(Prince)那首既變態下流、又耀眼動人的歌曲,〈親愛的妮基〉(Darling Nikki)。王子當時已經推出《紫雨》專輯、但尚未推出《紫雨》電影,正是最紅的時期,影響力無所不在。所以才會連高爾的十一歲女兒卡瑞娜(Karenna),都聽起了這樣一首關於性成癮(nymphomaniac)的歌,其歌詞如下:「我認識一個女孩叫妮基/我想你可以說她是我砲友。」

家長資源音樂中心(Parents Music Resource Center,PMRC)遂就此誕生。PMRC提議給被認為含有成人內容的專輯貼上警告標籤,並且列出了十五首他們認為應予關切的典型歌曲,這些歌曲後來就被稱為「穢歌十五首」(the Filthy Fifteen)。就像當初梅普索普爭議的沸沸揚揚,PMRC的提案也在全國引起了軒然大波。參議院為此舉行了聽證會,路線各異的音樂人也前來國會,聯袂弘揚言論自由。扭曲姊妹樂團(Twisted Sister)的迪.斯奈德(Dee Snider)、民謠歌手約翰.丹佛(John Denver),以及藝術搖滾的巨星法蘭克.扎帕(Frank Zappa),在會中都發表了略嫌生硬的民主宣言,場面一時眾星雲集,有如電視實境節目的先祖。

PMRC的蘇珊.貝克(Susan Baker)(時為財政部長夫人)主張:「我們社會的弊病固然有許多成因,但我們主張,必須從這些影響因子當中,將瞄準兒童,推崇且讚揚自殺、強暴、性虐等訊息清查出來。」這番話所傳達的,仍是對於美國價值觀的焦慮——對於美國兒童正在遭遇的陌生世界,所感到焦慮。

最重要的是,他們的交鋒本身就是一齣精彩的電視節目了。哪個電視觀眾不想轉台過去,看斯奈德對高爾解釋,他們樂團的歌迷俱樂部就叫做「扭曲姊妹的幹老母有病歌迷」,但他卻仍然是個好基督徒呢?

至於PMRC,他們雖然成功推動了加注警語的規定,不過可想而知,標示警語反而提升了銷量。幾年後,唐納.韋德蒙的美國家庭協會又照搬了PMRC的劇本,但他們注意的目標,則從聲音上的猥褻,移到了文句上的猥褻。美國家庭協會盯上了邁阿密最嚇人的擺臀貝斯(booty bass)樂團2 Live Crew,並且認定,對於像是〈我好色〉(Me So Horny)之類的歌曲,光是貼上警告標示還不夠。

〈我好色〉的歌詞既粗且髒。(例如「我知道他看見你的爛逼就會噁心/你媽知道我上了那個屁股一定會抓狂?」等等。)他們既物化女性、也讓一般人覺得下流沒品。但他們也做了很多音樂。就像國藝會的案子一樣,美國家庭協會與2 Live Crew的這場戰爭,後來的重點已經不在特定的歌詞,而是兼具了粗俗與譴責的一場媒體大戲。一九八九年六月,2 Live Crew的專輯被聯邦地方法院法官荷西.岡薩雷斯(Jose Gonzalez)判定猥褻。不久,又有位唱片行老闆因為販賣非法專輯給臥底探員,而戴著手銬上了電視之後,路德.坎貝爾(Luther Campbell)與2 Live Crew又因為在演唱會上表演其專輯曲目而被捕。除了這些直接受累的人之外,其他人全都一舉兩得:享受到罵人這件事的同時,也享受到了被罵的那個東西。

布坎南並未在一九九二年獲得共和黨的提名,同年,就在布坎南指控布希政府「補貼具汙穢與褻瀆性質之藝術」之後的一星期,老布希要求弗朗麥爾辭職。針對補貼藝術與言論審查的論戰已在退潮,但在這場文化戰爭將落幕之際,另一場更浩大的文化戰爭,卻已蓄勢待發。如佛利伍麥克樂團(Fleetwood Mac)的〈別停止思考明天〉(Don’t Stop Thinking Tomorrow),也就是比爾.柯林頓的競選主題曲,可以說,就是另一個版本、在意識型態上與美學上都更動人的〈美國之晨〉吧?事實上,柯林頓陣營對於文化的運用,可是比先前的任何政客都還要積極:畢竟,這位民主黨提名人為了爭取年輕選票,還上了MTV台與亞森紐.霍爾(Arsenio Hall)的節目吹薩克斯風。

文化已不再是敵人,而是武器。

兩面討好

正如我們所見,文化戰爭的深遠影響有一部分來自於,其留下的教訓並不如乍看之下那麼黑白分明。一九八○年代末與九○年代初所發生的,不僅是兩種文化之間的戰爭,也是更廣泛的隊伍重組。各方勢力都在學習,要如何使用文化的力量,來推動自己的議程,而他們也獲得了比先前更大範圍、也更具體的成功。

在文化戰爭期間,藝術家們無疑成了受害者——還有一些支持他們的機構亦然(如國藝會就受害尤深)。然而在這些藝術家當中,也有些人一度獲得了他們或許在入行時夢想過、卻與其實力不相稱的名氣。當然也有人主張,他們瘋狂曝光的成名本身,就是某種轉捩點。當然,視覺藝術過去也曾成功借用過媒介的力量(如上過深夜節目的達利),但是如此廣受媒介注意,以其規模與飽和程度而言,卻是件新鮮事。

簡單來說,我們越是接觸文化,身為消費者的我們就越會意識到文化、也習慣文化。在這種密集程度史上罕見的文化轟炸之下,已經成長了好幾代人。從數據即可看出這一點。在一九五○年,九%的美國家庭擁有電視機;到了一九五九年,這個數字增加到八五.九%,一九七八年時,已經高達九八%。

我強調規模與飽和就是在暗示,這種文化轉向並不必然導向某種特定的意識型態、或是有著明確劃分的正派與反派。或是進而導向某種僵固的、對於意圖與因果的理解。重要的並不是某位媒體主管、政治人物或是文化名人在特定形式之文化操縱上的罪責,也不是某位媒介主管對其目標的熱切信念,而是這種操縱所產生的效應。文化是一股龐大的動力,驅動了從政治、媒介、廣告,再到戰爭的一切。

這種動力並不是憑空冒出來的;其採用之種種技術,都已經傳散普及。我們在下一章要談的,就是這段故事裡的幾位先驅者,如比爾.艾偉(Bill Ivey)、愛德華.伯內斯(Edward Bernays)、李奧.貝納(Leo Burnett),以及大衛.奧格威(David Ogilvy)。如今不可思議的是,在二十世紀初,做生意不必依靠行銷部門,政治在當時也尚未變成各方民調專家、焦點團體訪談以及品牌策略之間的互相爭鬥。

這些技巧既能理解、也利用了情緒、暴力、義憤以及恐懼。這些使用文化以達成其目標的人與組織都曉得,理性是敵不過感性的。因此,在社會上最強大的這些勢力所運用的種種工具面前,我們都相當脆弱。

延伸內容

【推薦序】

「以文化影響力與權力角度,去觀看世界的方方面面,包括川普旋風、房地產熱潮、媒體造神、跨國企業打造的花錢舒適圈等。曾一起經歷各種瘋狂的你我,看到的是人類永恆的愚昧,還是機會與進步呢?」 ——蔡依橙 陪你看國際新聞創辦人

「藝術在塑造現代社會時扮演重大角色,《文化操控》則主張,藝術或者對藝術的批評,可以是在政治上得分的有力手段。」——《時代雜誌》

「對公關手法如何深入影響生活的方方面面做出至為重要的的解讀。本書令文化戰爭顯得比以往更加深刻、廣泛且具關鍵性。」——《線上雜誌》(Flavorwire)

「生猛有力、節奏明快、研究詳實且沒有陳腔濫調。」——《出版人週刊》(Publisher Weekly)

「從高尚藝術到戰爭規劃都囊括在內,是對日常生活中文化操縱的一篇精準批判。」——《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)編輯推薦

【編輯推薦】我們都處在身不由己選項中,卻毫不自知

◎文/張釋云(馬可孛羅編輯)

《文化操控》一書,是美國著名藝術文化評論家納托.湯普森(Nato Thompson)所著。編輯本書的過程中,深為作者所著墨的文化所「操控」的範圍,不禁感到憂心。

人們對「恐懼」的反應如何?是本書主要寫作論點之一。作者提出,「恐懼」是人們最容易感染到的情緒,權勢者只要懂得如何釋放令人恐懼的氛圍,就等同擁有操控大眾的利器。以恐懼為武器,不僅只是上演於黨派鬥爭或選舉角力的戲碼而已。本書舉證歷歷的研究中指出,我們所處的世界,舉凡政治、戰爭、流行文化、消費文化與房地產市場……無一不是權勢者經過精密的計算所營造出來。閱讀作者的寫作觀點與例證,深刻引導讀者反思,我們所做出的種種選擇,包括投下一張選票、支持一個政黨、喜歡某種風格的流行音樂,甚或是買下一棟房子,究竟是出於自由意志的選擇,還是身不由己的選項?更多編輯推薦收錄在城邦讀饗報,立即訂閱!GO

作者資料

納托.湯普森 Nato Thompson

作家兼策展人,現職為費城當代館(Philadelphia Contemporary)的藝術總監。在此之前,他曾自二〇〇七年起擔任創意時代(Creative Time)藝術總監。著有《看見權力:二十一世紀的藝術與行動主義》(Seeing Power : Art and Activism in the Twenty-first Century)、以及推想奇幻小說《沼歌》(Marshsong)。注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ