- 庫存 = 9

放入購物車

放入購物車 放入下次購買清單

放入下次購買清單

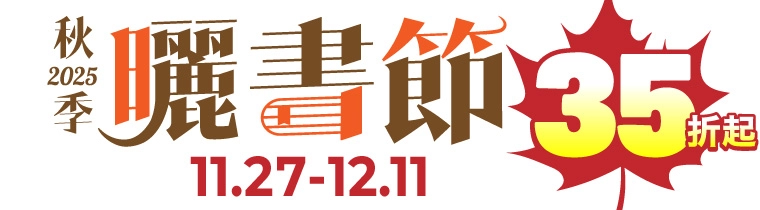

本書適用活動

內容簡介

我們如何走到這個令人疲憊不堪的時代?

過勞、憂鬱、神經質、神經 衰弱、歇斯底里、慢性疲勞症候群

華語世界第一本跨領域的倦怠研究專書,從哲學、文化、醫學與精神政治的視角探討倦怠的各種面向。

「身心症(或是普遍的病痛經驗)是一種社會溝通與受苦,並且會隨時代的不同而經歷表現方式、理解和診治模式的變遷過程,我們也該這樣來理解倦怠。」

────黃涵榆

我們不難發現,身邊許多人因為工作或其他原因,似乎經常處在疲憊不堪的狀態,容易感到憂鬱厭世,衍生出一些身心症狀,甚至生活幾乎完全失控。麻煩的是,找不出確切的病因,因此也很難有效診治。

在醫學史的發展過程裡,倦怠也和過勞(burnout)、憂鬱(melancholia)、神經質(neuroticism)、歇斯底里(hysteria)、神經衰弱(neurasthenia)、慢性疲勞症候群(CFS,chronic fatigue syndrome之簡稱)等病痛產生交集。上述各種身心症一直都是病理分類、臨床醫學診斷和治療、醫病關係的難題。

面對倦怠,似乎無法僅從生理或心理來做解釋,還需要從社會與文化的哲學面向來探討,因為倦怠對個體存在感也產生深刻的影響,經常與厭煩、無力與無助、憂鬱與悲傷、絕望、虛無等感受糾葛在一起。情感資本主義和療癒文化何以是問題而不是解答,這些都已是「精神政治」的重要課題,當務之急即是去理解當前科技現實下的倦怠或其他精神與情感困境。

快速升級的數位資訊設施和科技模糊了工作和休閒時間的區隔,人人必須練就多工的本領,否則就會被淘汰,時間永遠都不夠用,時間成為壓力源⋯⋯不僅是勞動,而是普遍的現實和生活本質令人感到愈來愈不確定和不安,隨之而來的是普遍性的憂鬱和倦怠,導致無法察覺身體與環境的連結,以及自我、他者與世界的連結,缺乏內在的情感與良知的薰陶,並且進一步喪失沉思、組合專注的能力和享受閒散的能力。

倦怠是什麼?倦怠顯示什麼樣的身心狀態?倦怠是否已經成為我們當前的「時代病」,它總是和我們所處的社會、經濟和科技環境息息相關。那麼,本書希望能提供一些文化史的案例和哲學思想途徑,來回應「我們如何走到這個令人疲憊不堪的時代?」這個問題,試圖從其中生產勞動、消費模式與科技環境來重新審視倦怠,並理解什麼是對個體來說有品質的空白,從更為基本的倦怠和更為深層的無聊中找回生活的感受力,與藝術的想像力。

【名家推薦】

沈志中∣臺灣大學外國語文學系教授

洪世謙∣中山大學哲學研究所教授

專文導讀

彭仁郁∣中央研究院民族學所副研究員

葉 浩∣政治大學政治學系教授

共同推薦

目錄

推薦序 空無與無盡的空無/沈志中(臺灣大學外國語文學系教授)

推薦序 編織安頓生命的非場所/洪世謙(中山大學哲學研究所教授)

導 論 倦怠考:從文化史與精神政治出發

第一章 為什麼這麼累?

第二章 憂鬱簡史

第三章 煩悶簡史

第四章 世紀末頹廢

第五章 文明及其倦怠

第六章 從資本主義精神到資本主義新精神

第七章 我們如何走到這個令人疲憊不堪的時代?

第八章 精神政治初探

關於這本書

第一部 現代社會的倦怠圖像

第一章 體化與身心症

第二章 神經的發現和神經衰弱

第三章 歇斯底里

第四章 精神分析與身心醫學

第五章 慢性疲勞症候群和過勞

第六章 大流行疲勞

第七章 作為社會溝通與受苦的身心症

第二部 邁向資本主義的精神政治批判

第一章 資本主義異化的時間

第二章 世紀末的倦怠政治

第三章 速度災難──維希留觀點

第四章 無感與碎裂的時代──史蒂格勒觀點

第五章 異化的勞動與自殺體系──貝拉第觀點

第六章 倦怠社會──韓炳哲觀點

第七章 情感資本主義

外掛一 論「煩悶」 與「專注」

外掛二 為什麼工作讓人不快樂?

外掛三 無家的家人──淺談繭居族

外掛四 何謂「述情障礙」?

待結 我們還能怎麼活著?

附錄 變成另一個人──論馬拉布的「塑性」與腦傷

序跋

從資本主義精神到資本主義新精神

當類似「神經衰弱」的身心症被理解成「現代文明病」,或是能量和意志力耗弱和枯竭的疾病,醫學家和學術研究者自然會關注倦怠和現代資本主義勞動和生活方式的關聯,也就是說,他們企圖從物質主義的角度提供倦怠一些外在的實質基礎,人類的意識、慾望、情緒乃至於神經系統,都因此和能量與生產力產生連結。「神經衰弱」也會因此被歸結為自由市場經濟、都市化、對於時間和工作的態度,以及更科技導向的生活步調所產生的壓力;倦怠不在只是牽涉個人的內在生命和身心健康,更關乎整體社會發展(Schaffner, Exhaustion 117)。科學進步隨之而來的是理性化勞力分化、工業化和科層體制化,徹底讓工作和生活的節奏必須接受包括時鐘時間、生產力計算等抽象法則制約。

事實上我們可以在這個環節對時間進行更深入的哲學思考,一個可行的思考出發點是把時間看成被科技和各種活動與實踐所決定和中介的社會現象,而這樣的「社會時間」與所謂的「自然時間」或主觀的時間體驗有所區隔。毫無疑問,資本主義和時鐘時間的霸權在這時間社會化過程中扮演舉足輕重的角色。古代人當然有有他們自己丈量和計算時間的方式,不論是透過日月星辰運轉、潮汐、日晷、沙漏等等,但是直到現代社會時鐘才成為管理勞動、生產、貿易和社會關係的霸權科技。自此開始,人們因為各種時間刻度、間隔、時程和期限而疲於奔命,逐漸失去時間的主控權。時間甚至變成最珍貴昂貴的商品,甚至是讓一切事物都被吸納進去一種扁平化的抽象框架,脫離具體、親近、真實的經驗(8)。而對於資本主義體系裡的勞動者而言,他們不只和生產工具分離,他們也和勞動與生產活動的資本主義社會時間分離。商品化或物化總是不離獲利的計算,但利益總是被資本家獨佔,勞動者做得愈多,愈發覺得脫離自己的時間和勞動成果。

另一方面,現代資本主義意識型態或文明觀將息息相關的「生產」、「發展」、「進步」、「健康」等提升為崇高的價值,害怕累積的疲勞將導致社會失去道德約制和國家退化。神經衰弱或其他的身心症和精神疾病被當成反抗工作或者失去生產效能。正因為如此,許多療養院都施行「工作療法」,也就是說,工作被認定有助於恢復身心能力和道德責任感和履行社會義務。

資本主義並非只是成本和利益計算的經濟運作場域,也不只是傳統馬克思主義裡的「基礎建築」,而是發展出一套價值、思想甚至世界觀體系,也就是「資本主義精神」,支撐它的運作。眾所皆知的韋伯(Max Weber)就是從資本主義精神,而不是從資本累積,理解資本主義的運作和發展,他也強調這樣的歷程和新教倫理的同盟關係。包括像「時間就是金錢」、守時、勤儉、專注等工作和生活原則,都是新教和資本主義精神的倫理原則。特別是喀爾文教派不僅不會像清教譴責累積財富,把財富看成是誘惑,甚至認為只要能善盡職責和嚴守紀律,就能夠透過財富彰顯神的榮耀。努力工作,避免把時間浪費在無謂的活動,變成了喀爾文教派和資本主義的禁慾技術和工作倫理。現實生活中的韋伯則是因為工作過度勞累而精神崩潰,深刻體會過度消耗神經能量或過度刺激神經系統的結果就是倦怠的反撲(Schaffner, Exhaustion 119)。更根本的問題是,也許在我們這個時代裡,資本主義精神已經轉型,努力工作、增加自己的生產力和競爭力已經不再有顯而易見的新教倫理,但是會不會各種生涯規劃和管理、迅速致富、賭博式的投資被當成這個時代的救贖?

波坦斯基(Luc Boltanski)和希佩洛(Ève Chiapello)的《資本主義新精神》(Le nouvel esprit du capitalisme, 1999)所完成的工作就是從法國社會的變遷探討資本主義精神的轉型。根據波坦斯基和希佩洛的研究,一九六○年代末期到一九七○年代和八○、九○年代形成強烈對比。一九六○年代末期到一九七○年代的法國社會運動和工會主義風起雲湧。雖然並非所有運動都是以勞工階級為主體,但是社會立法改革帶來的價值重新分配讓薪水階級獲利,顯示企業領袖比較沒有能力掌控勞力。八○、九○年代的法國(或其他歐美國家)除了少數的人道救援行動之外,社會運動顯得頗沉寂,工會組織似乎有些失去方向感,勞雇關係也在這個時候變得有些危急。

波坦斯基和希佩洛將資本主義的發展分為三個階段:一、以小型家族企業為主的布爾喬雅資本主義(十九世紀末至二十世紀初):二、大型工業公司階段(1940-1970),大量生產和國家經濟政策為主要特質;三、網際網路和生技全球化金融與生產(自一九八○年代至今)。他們將「資本主義精神」定義為「證成人們對資本主義的忠誠、並且讓那忠誠看起來很吸引人的一套意識型態」(2)。《資本主義新精神》特別關注資本主義精神和對資本主義的批判兩者的構造性關聯。資本主義會納入對它的批判以穩固和擴大支持;「資本主義的敵人」提供資本主義所欠缺的道德基礎。波坦斯基和希佩洛區分了兩種批判資本主義的形式:「社會批判」關注個人主義世界的不公平、困苦、剝削和自私,「藝術批判」則強調生活形式的選擇、個人自主權和獨特性的理想。粗略來說,新資本主義精神的出現就是對藝術批判的一種回應。「資本主義新精神」不再依賴階級森嚴的組織,偏好持續競爭、變化、彈性、創新等運作原則,透過網絡和專案的方式讓組織精簡化,但更具運作效能。這種運作模式需要的不是由上而下的威權,而是具有遠見的「經理」、「教練」和「專家」,讓被管理者保持自律性和創造力。資本主義新精神也造就了新的功績主義社會重視流動性和在網絡結構中力求表現的能力,每一個「專案」都是證明自己存在價值的機會。

在這裡我們可以針對以上的討論稍作整理,並試圖提出一些暫時性的結論。倦怠不僅顯示身體和心靈的症狀,也會影響社會群體的運作,但它並非現代社會專屬的現象。從古至今,不同的歷史階段出現各種有關倦怠的身心靈症狀的不同理論、術語和標籤,有不少理論或多或少帶著道德規訓的眼光強調意志力和職責,把倦怠看成是意志力的耗弱,當然也有從神學和宗教的立場,把倦怠視為怠惰,是一種該受譴責和懲罰的罪過。在我們所處的新自由主義或資本主義新精神時代裡,也許不太有人為了彰顯上帝的榮耀或來生的救贖而辛勤工作,但是卻存在著各種以「彈性」、「管理」和「投資」為名的規訓甚至壓榨剝削。

我們如何走到這個令人疲憊不堪的時代?

本書的主旨之一是考察我們是如何走到這個倦怠成為普遍現象的時代,這樣的任務姑且可以──借用具有尼采-傅柯色彩的詞語──稱為「現時系譜學」(genealogy of the present),目的在於揭露各種隱藏或深層的脈絡與衝突,藉此重新評估當下的現象與經驗。後續的章節都會有更多細部的討論,在此導論僅提供讀者一些概括性的描述。

我們如何走到這個令人疲憊不堪的時代?倦怠必然牽涉到心靈、身體與環境間的複雜關聯,人類學者、歷史學者、社會學家和文化評論者把歷史過程中的各種倦怠症狀的擴散,包括神經衰弱、歇斯底里、憂鬱症、慢性疲勞症候群(CFS)等等,歸因於「現代社會及其不滿」。工業化、都市發展、官僚體系、自動化生產、快速的交通運輸和生活節奏都被看成是病因,當代的金融資本主義與數位科技、更緊迫的資本競爭、更彈性化的勞動模式等等,似乎也都是倦怠的催化劑或加速器。這樣的判斷理由在於人類的身心能量有限,現代社會的各種認知、情緒、時間和移動的要求和壓力大幅增加,耗盡個人有限的能量。

從一個宏觀的歷史角度來說,倦怠彷彿歷經各個不同生命階段,在不同時代表現不同的樣態,倦怠的研究與診治也經歷了一連串的「典範轉移」,從早期的機械反射理論,到婦產科、內分泌學和免疫學,再到精神分析、心理學和神經內科,在在顯示倦怠相關的身心症狀神秘不可捉摸的本質。這些醫學知識體系與實作牽涉到對於病症的定義、分類、診斷與治療,各自有其政治、經濟、社會和技術條件。對於倦怠的理解不可能脫離醫學,但是我們不可能把它簡化成只是身體或器質性的問題,如同我們也不應該這樣理解精神疾病。有關於倦怠,或範圍更廣的病痛,即便我們不可能完全脫離醫學治療,但是必須關注整個「醫學化」(medicalization)的過程。換句話說,我們應該把倦怠理解為各種人員、話語、行動和權力建構的結果,就是一種「社會受苦」(social suffering),甚至從哲學的層次來說,受苦或痛苦都必然是社會性的。即便各種類型的倦怠在當前的時代裡相當普遍,倦怠作為一種社會受苦或健康的問題不見得已經獲得重視;它在整個醫療體系分工的地位仍然妾身未明,不僅需要長期追蹤,更需要跨科別整合性的診斷和治療。當我們把倦怠視為一種社會受苦,我們更需要像當代最重要的醫學人類學之一的凱博文(Arthur Kleinman)強調的,它沒有「主宰敘述」(master narrative),不是系統性的概念化思考所能涵蓋,應該要更脈絡化,更貼近病痛主體的敘述和實際的社會生活(Wilkinson 274)。

就醫學臨床診斷和治療而言,即便職業倦怠、CFS和憂鬱症有不小的相關性,仍會被區分出各自的症狀。但如果把倦怠當成一種「社會受苦」,一種社會學或醫療人類學的研究課題,醫學上的定義、區分、等級、量表等等,顯然不會是唯一依循的準則,也不會要對「生病」或「健康」、「正常」或「異常」做出明確的區隔。畢竟情感總是顯示個體和環境的關聯,過勞必然意謂著個人身心、生活、工作與社會環境間的衝突。

在相當大的程度上,Nike的招牌Just do it!象徵當前主流的社會氛圍或大眾心理:「做了就對!」,在購物和旅遊消費、生活方式、生涯規劃、言論表達、性取向、身體與服飾展演、行為和道德規範等等層面「做自己」。用精神分析的詞彙來說,這是一個「禁制性的」(prohibitive)超我讓位給「放任性的」(permissive)超我的時代,「自主」和「個人責任」取代「順從」成為主流的社會價值。當代新自由主義更強調彈性、效率與競爭,對個人專業技能、自我投資與管理的要求也更高;個人的責任感與成就的壓力提高,自我剝削的程度也加深。從這個角度來看,(職業)倦怠突顯個人的努力得不到回報,或者個人的慾望、追求和滿足出現嚴重落差。當代文化的走向把個人的自我滿足和實現提升到中心的位置,但另一方面「競爭」成為人際互動和社會關係的主要動力,如何提升自我在各方面的競爭力變成人生要務,一種內化的社會壓力,耗盡個人內在的能量與資源。

當然,同樣的社會與文化環境也會行銷各種身心修復和避免倦怠的生活方式、商品和社會價值,包括運動、瑜伽、旅遊、許多自助手冊、「心靈雞湯」或「正念」技術和課程,放鬆、享樂和自我覺察儼然成了社會命令;人們深怕自己被負面情緒所苦,變得更敏感、更焦躁、更脆弱。「彈性」如何成為一種治理和規訓的力量,自我管理與療癒如何像是一種惡性循環反而帶來更多壓力、焦慮和倦怠,情感資本主義和療癒文化何以是問題而不是解答,這些都已是「精神政治」(psychopolitics)或「神經政治」(neuropolitics)的重要課題,我在本書第二部會特別從包括史蒂格勒、貝拉第、易洛斯等當代哲學家的著作深入探討。

倦怠是再普遍不過的經驗,只不過是倦怠的症狀總是體現了不同歷史階段中的社會、經濟、政治、文化甚至宗教情境,若說倦怠是一面社會的鏡子一點都不為過。倦怠曾經在歷史上被視為體液失調的症狀,也曾等同於「怠惰」,是一種道德上的罪過。在當前的新自由主義社會裡,主流輿論和社會價值觀傾向傾向把問題個人化。倦怠顯示一種意志力的耗弱或欠缺,反映不良的生活習慣,或是時間、生活、事業甚至生命管理失敗的結果。倦怠被歸因於身體或心靈、社會、經濟或科技發展不同的因素,連帶也影響一個社會如何對待和醫治(英文的treat在這裡一語雙關)倦怠者,把他們看成是無辜的受苦者或是拖累生產和經濟效益的魯蛇,就像大學對待沒有達到限期升等的助理教授的方式。

倦怠的難題其實也是「健康」、「滿足」、「幸福」和許多存在的問題,畢竟倦怠經常糾葛著失望、無助、困苦、失落甚至絕望的感受,脫離不了人們的真實生活經驗、政治和經濟狀況、歷史事件等等。這也意謂著,面對倦怠如同面對精神受苦或健康的問題,最先需要避免是醫學或身體化約論,也就是把它們簡化成身體、醫學技術、用藥和治療的問題。更複雜也更艱難的是,有關倦怠過於果斷的判斷、歸因和解方(例如琳琅滿目的能量飲、營養補給品、情緒管裡和正念課程等等),會不會是一種精神政治的管控,頗值得我們審慎以對,如同是焦慮早已是醫藥工業龐大利益的來源。

精神政治初探

我們可以從「資本主義精神」到「資本主義新精神」的變遷看到,資本主義的治理模式已變得更具彈性、更細緻,影響所及更滲透慾望、生活態度與價值觀、自我認同與管理,與數位化通訊科技更密切相關。勞動者不僅出售勞力,更必須像企業家一樣持續自我投資和增能。早期的過勞研究以社工人員為主要對象,他們由於工作性質使然,更容易感到灰心,工作與私人生活失去界線;這似乎已成為當前勞動情境與精神政治的常態。

什麼是「精神政治」呢?韓裔德籍哲學家韓炳哲(Byung-chul Han)在他的《精神政治:新自由主義與權力技術》(Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power, 2017)將生命政治界定為人口治理的規訓權力,與精神政治──包含情感、無意識與慾望的治理──有所區分(21)。韓炳哲的這個區分也許只是字面上的簡便定義,生命政治和精神政並沒有本質上的區隔,比較是研究取徑的不同。本書交錯使用有各自語意與知識脈絡的「精神」(psyche)、「情感」(emotion)與「情動」(affect)。「精神」在本書泛指大腦與神經系統運作、認知、想像、慾望、意識與無意識、意識型態等構成的整體範疇,當然也包含情感與情動。「情感」則指可表述的個人的感覺,不論是愉悅、恐懼、噁心、或興奮,已具備相當程度的認知性與社會性。情動則指涉前個人的、前意識性的感覺,經常擴散成一種集體氣氛與交互作用的動能。但不論是精神、情感或情動,和「身體」之間都沒有本體上的界線。

關於這本書

《沒有最累,只有更累》這本書彙集了我過去幾年部分的研究、教學和演講成果。「導論」為全書描繪出一些歷史、社會、文化和思想脈絡,為後續細部的討論預作準備。本書的論述主體分為兩部。第一部「現代社會的倦怠圖像」從現代科學與醫學、文化與社會的發展脈絡,描繪各種類型的倦怠,包括體化症(somatization)、身心症(psychosomatic disorder)、神經衰弱(neurasthenia)、歇斯底里(hysteria)、慢性疲勞症候群(chronic fatigue syndrome, CFS)、過勞(burnout)和COVID-19大流行疲勞(pandemic fatigue)。我特別關注這些不同類型的倦怠和身心症為何是臨床診治的難題,身心症病人和倦怠者透過各種身體和精神症狀,在對醫生、醫療體系和社會傳遞什麼訊息,以及更深刻的問題:我們該如何看待身心症,如何理解和同理病痛。第二部「精神政治」透過維希留、史蒂格勒、貝拉第、韓炳哲、易洛斯等當代哲學家的著述,分析當前持續加速的時代、數位(或符號)資本主義與新自由主義體系裡的勞動、生產、資訊傳遞與消費模式,如何衍生出各種情感、精神、存在與道德困境。幾篇的「外掛」都是針對前面的篇章涉及的議題,包括煩悶與無聊、繭居族(hikikomori)與社會退縮和述情障礙(alexithymia)做進一步補充和延伸,讓本書描繪的思想脈絡更具多元性與能動性。

我作為一個學術工作者雖長期投注跨領域研究,我無意也無能提供任何治療倦怠的具體解方或藥方,我能做的只是盡我所知所能,為讀者們描繪出一些思想圖像與脈絡,為讀者理解──如果讀者願意理解──那些讓人不得安寧的身心症狀的各種特性以及各種內在與外在原因,提供一些思想引導,理解我們是如何走到這個令人疲憊不堪的時代,對工作失去熱誠、資訊刺激過度負荷,甚至對我們的身心狀態失去察覺,失去和他人與外在世界的互動⋯⋯一切似乎都變得不對勁又說不出口,成了不折不扣的「累人們」。

我要特別感謝國科會人文處長期對我的研究計畫的支持,謝謝臺師大英語系的同仁和可愛的學生們,你們都是我的工作不可或缺的支柱。我也要感謝我臺北和臺南的家人,你們的包容和支持無價。我自己一直以來都有睡眠障礙和查無病因的神經痛的問題,身邊也不乏飽受身心症所苦的家人和朋友,能夠深深體會沒有確切語言可以描述的倦怠和病痛是怎麼一回事。

這本書也為各位「累人們」而寫!

作者資料

黃涵榆,臺灣師範大學英語系教授,臺灣人文學社理事、高中哲學推廣教育學會理事,研究領域包含當代歐陸哲學、精神分析、恐怖文學、生命政治、後人類等。近期著有《閱讀生命政治》(2021)、《跨界思考》(2017)、《附魔、疾病、不死生命》(2017)。

注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ