分類排行

-

慶餘年 第一部(一)

-

火車怪客【限量附贈作者親繪「伴讀貓咪」精美藏書票】(海史密斯逝世30週年紀念版):「交換殺人」的開創之作,心理驚悚的永恆經典!

-

夏季訪客:榮登亞馬遜推理/驚悚類暢銷榜No.1!醫學驚悚天后泰絲.格里森最新懸疑大作

-

拿著手術刀的獵人

-

第一個謊最關鍵:美國狂銷突破1000,000冊!亞馬遜編輯年度最佳懸疑/驚悚小說選書

-

樂園的樂園【伊坂在臺首度圖文精裝書】(作家出道25年,攜手自然系畫家井出靜佳的清爽插畫,以幽默有趣的角度描繪AI故事!)

-

慶餘年 第一部(二)

-

微光

-

但願你,熱愛這樣的我(青春戀愛教主Misa、金鐘獎編劇溫郁芳一致推薦!)

-

冰島謎蹤:雷克雅維克懸案(扉頁印刷作者簽名限量版)

內容簡介

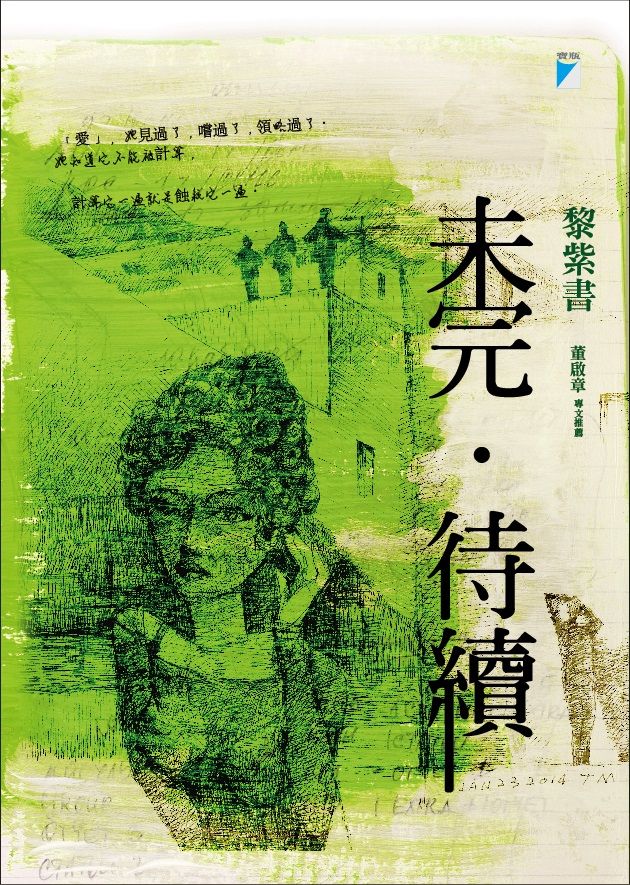

◎董啟章撰推薦序。

◎獲獎無數的知名作家黎紫書,首度在創作裡書寫「愛情」。

知名作家黎紫書,首度在作品裡書寫愛情!

「愛」,

她見過了,嚐過了,領略過了。

她知道它不能被計算,

計算它一遍就是蝕耗它一遍。

「作者跟人物的關係,和人物跟他們自己的關係,恰恰就是《未完‧待續》裡面的短篇的共通主題。這批小說中的主角幾乎全都自我分裂,到了最後一篇〈未完‧待續〉呈現為萬花筒式的環狀圖案分合,令人目不暇給。」──董啟章

「伊娃說你的手怎麼冷得像冰塊。她搓揉我的手,吻我的每一根手指,把它們揣在懷中,彷彿那是一隻被雨打濕了翅膀的小鳥。忽然我感到心酸極了,眼淚不聽使喚地汩汩流下,怎麼也止不住。

伊娃。真的,與你在一起的時候,我覺得自己非常脆弱,也非常,非常美麗。」

每個字都溫婉,每個句都靜謐,但組合起來,卻是驚濤。

這樣的驚濤,在闔上書本後,反撲、刺痛、撞擊著我們那乾癟的人生、我們那套了枷的生活。

離開原鄉馬華與停留的北京,佇留在德、英的黎紫書,遞出了與以往迥異的作品,特別是她從未在創作裡觸碰的愛情。那些剔透到值得收藏、不停地刨刮我們靈魂,以及種種關於出走、自我、人生、記憶與死亡的描繪,都不斷地提醒,我們所自以為的掙脫,不過是一小步,總有雙更巨大、更赤裸的視線緊跟在後,也或許出走或留下,永遠是我們內心裡一場無法與他人言說的寧靜戰爭。

循著書中人物的腳步,我們又來到無常與命運的十字路口。

目錄

009【推薦序】鄉?音無改‧客從何來/董啟章(作家)

017煙花季節

065色相

077G小調之夜

109迷航之島

111馬克

126加布里埃爾先生

149伊娃

171來按門鈴的不是你

193未完.待續

231【後記】愈來愈遠的島嶼

內文試閱

煙花季節

像船一樣,每一列火車都已經被命名了。

剛進站來的這一班列車,名為「馬爾其」,意即「三月」,也可能是「進行曲」。三月行進有序,只在這裡停留十五分鐘。這是標榜準點的特快列車,說走就走,不等客,中途過站不停;除非橫生天災人禍,否則司機絕不磨蹭。

儘管已經好些年沒乘搭過任何公共交通工具了,笑津還是很快地在分成七個車廂的三月裡找到她的座位。車艙裡乘客寥寥,每一個乘客都像聽到茫茫中的召喚,都像向日葵,擰著脖子,方向一致地看著窗外的站台。站台上也沒幾個人,送行者稀,只有三個神態親密的馬來少女以及一個錫克家族大大小小的成員在盯著後面兩個車廂裡的什麼乘客。

晌午的光穿過半透明的車站棚頂,在他們的臉上投下笑影,馬來少女眼波漾漾,一種不太嚴肅也不感傷的送別。想是被送行的人去得不遠,或是去的時日不會太長。笑津也明白,這列車所航行的雙軌鐵道其實沒多長,國土本來就不大,南北數百公里,三幾個小時便已窮途,難道能天涯海角麼?

事實上,笑津上車前就注意到了,這說是快車的首發站,但乘客們誰都沒攜著多少行李,大家都像她那樣輕裝,只拎著一個小小的旅行袋,好像離去只是做做樣子,像是過兩個站就下車了,或是只去小住一兩個晚上便要回來。

這情景讓笑津有些失望。她原先設想,不,該說她原先期待的火車之行不是這麼樣的。這般寥落嗎?明明是戰前的老建築,但修建過的棚頂讓火車站顯得太敞亮了些,加上這新增設的特快列車,車艙太潔淨了,彷彿裡面不曾有過大故事,而又被勤奮的清潔工人無數次地清洗和消毒,讓她不期然想起醫院長長的走廊。笑津有點懊悔自己買了這特快列車的票。剛才她抵達站台時,正趕上一列舊式火車緩緩離站,她透過徐徐輸送的車窗瞥見車艙內的情景,乘客多些吧,老老少少,像畫在漫畫格裡的人物,背景全是一片被煙火薰過似的焦黃色。

那不均勻的焦黃,有一種記憶的老調子,隨著車窗一格一格溜過,就像投影機將舊照片一張一張放送展示。笑津期待的就是那樣的、她記憶中的火車。這半島上的火車她以前只乘過兩回,那已經是年少時候的事了。一次是初中長假時與幾個同學一同北上旅行,第一次看見海,在海濱把自己曬蛻了一層皮;另一次是高中會考放榜那天,她回校領了成績報告,因為考得不太理想,害怕回家面對父母的失望,竟然獨自乘火車北往,到兩年前與同學住過的海濱旅舍躲了一個晚上。

那時候也在這車站上的車,記得站台幽暗邋遢,路很漫長,火車像一長串鐵罐一路晃蕩,而且逢站必停,每個小鎮總得走上來幾個遠行者模樣的人,拎著大包小包,坐下來後仍依依不捨地朝月台上送行的人拚命揮手。其實國土始終是那麼一個半島,由此而往,北上到終站不過兩三百里路,彼時年輕,卻覺得只要踏出家鄉小埠了,每一個「別處「都遙遠得很。笑津明知道自己逃避不了多久,她在出逃的路上便曉得自己翌日就得灰頭土臉地回家,然而那畢竟是她第一次這麼勇敢地豁出去了。第二天傍晚她回到家裡,咬著唇支支吾吾地交代昨晚的去向,聽母親細聲地訓斥了幾句;晚上洗了頭伏在案上寫日記,才想起來那是生命中的一次出走,才覺得興奮,便特別想記下這兩天的各種細節。她咬著筆頭吃力地回想,最終不得不承認無事可記,那裡面都是空的,徒留下一灘薰黃,還有髮稍一顆顆水珠墜落在攤開的日記本上,水印似花,轉眼乾了。

笑津記得自己把火車票的票根夾在日記本裡。但歲月一節一節串連著的,那日記本後來不知失落在哪個罅隙了,火車票根遂不復存,只有本來就缺乏內容的記憶本身,像一張失焦了沒有主題的舊照片,多年來卡在大腦某個褶縫裡,藏不住,摳不出來,猶在不斷褪色中。

如今她卻想找回那模糊了的感覺。汽笛的尖響,車?轆在鐵軌上的傾軋;出走,遠行,投奔。可為了節約一個小時的路程,她幾乎不假思索地選擇了這新型列車。笑津想不明白那一小時省下來何用,她要赴的約會在晚上,這車到達的時間顯然有點太早了,而且會趕上城市下班的人潮,公路上反而多有折騰。她愈想愈懊惱,腦裡便愈空茫,這時候車廂的電動門閤上,「三月」微微晃動,笑津覺得心臟像鬆脫了似的,咯?往下一沉。火車要開行了。她這才覺出這次出行的真實,不由得再看一眼窗外那些與她無關的人們,奇怪,那幾個兩頰緋緋的馬來少女笑顏清純,讓她想起自己的女兒。(未完)

越來越遠的島嶼

心裡有一個故事,覺得很適合寫成極短篇小說,卻一直沒寫出來。沒寫,是因為老找不到一個切入的方式,儘管角度已經看準了,卻總覺得手上握著不適合的刀,或者懷疑著那刀刃尚未煉成它該有的鋒利度。奇怪的是,雖然連第一個字都還沒寫出來,我卻覺得自己已經「看見」了它沒被寫好的樣子──直敘嗎,會像卡爾維諾寫過的一些輕巧的東西,〈呼喊特麗莎的人〉或〈孤獨〉之類的;把細節都舖陳好的話,很可能有點像海明威的〈老人與海〉。

說到底,這本來就是一個關於某人與海的故事。故事是那樣的:有個住在海邊的少年為著某個從未明朗的原因,或只是福至心靈,一時突發奇想,開始嘗試游泳到附近的一個島上。那是個視野以內的島,但要用兩臂划過去可就很遠很遠了。他成功了,並且從此以後每天都得花好幾個小時往返游一遍。最初他做這個事情,大家都讚好,給他鼓勵,說他是個了不起的有勇氣有魄力的孩子,然而隨著時間推移,他長大成人,從青壯到中年,依然每天無論晴雨,甚至常常放棄生命中的「正事」,也堅持要游這一遍。這時候人們說他是個偏執狂或神經病,不務正業無視現實。一直到他年老,很老很老了,那個依然在視野內的小島予他而言變得越來越遙遠,每天往返這一趟的風險也越來越大,可他還是一意孤行,每天都得下海泅泳到那島上,再僕僕游回來。不同的是,他這怪癖而頑固的行徑被媒體報導,或者被人發到網路上,居然「感動」了成千上萬的人。他這本來與世界毫不相干的行為,忽然被世界各地的人以各自的角度解讀與詮釋,並且每一種解釋都不謀而合地充滿正能量,他因而備受推崇。在垂垂老矣的時候,他做了一輩子的同一件事,因為「做了一輩子」而生出各種意義來,其意義之重大,影嚮力之廣泛,足於讓他被寫進歷史(啊,因為人們的不同需求,那時候的世界有無數種有意義沒意義的史冊。)

好吧,故事說到這裡,我總算明白自己為什麼沒有把它寫成小說。因為我說著說著,腦子裡對應地浮起電影《阿甘正傳》。阿甘做過類似的事。他有一天無端端(說是為了想些事情)往家門外跑,一直跑了好些年,頭髮和和鬍子都長得很長了,變得有點像世外高人,就像《魔戒》裡睿智的灰袍甘道夫。無人知道他為什麼上路,但因為他不停下來,人們主動為他這行為賦與意義,後來在他奔跑的路上便尾隨著一大票跟從者。

我得承認,我心裡的那個故事,說穿了是阿甘這事蹟往前後兩頭延伸的版本。故事如此伸展,表現更多的是人們的態度如何變化──人還是那個人,做的還是日復一日的同一件事,四面八方看著他的也還是那些眼睛,但人們對此人此事的看法就是一直在變化之中。再說下去,可以說到六祖壇經,「不是風動,不是幡動,仁者心動」。

這個被我埋在心裡一直沒有冒出芽來的故事,與電影裡阿甘行萬里路的橋段,最大的共同點在於主人翁本身始終未說明動機和原因。這點模糊至關重要,畢竟事情與整個世界的運行太不相干,太不合常理,當事人本身未必真能說得明白,這世上也根本沒有一個具有絕對說服力的理由。而因為不予說明,倒讓事情有了「當其無,有器之用」的境界,予人無垠的解讀空間,以及各種各樣輻射性的,超出事情本身的啟示。

記得奧斯卡獎導演李安說過,其實沒有人在意電影說什麼,人們只在意自己想什麼。

卻總得有人無端端跑萬里路,或是每天風雨不改迎風破浪游泳到孤島,總得有人用無法解釋的意志去做些奇怪的事,才能在這死水般的,麻木的,機械化的世界激起一些思考。

我覺得像我這種寫手,多少也就是那樣一個不合情理的人了。

◎◎◎

今年上半年在花蓮東華大學當駐校作家,開了一門小說創作課。上課的學生不多,都很乖巧溫純,從不為難我。我一方面暗自慶幸,一方面卻暗中失望。我總想他們是應該抗拒我反對我刁難我,對我「傳授」的寫作心得嗤之以鼻的。因為那樣他們才更有可能進入思考的狀態,爬梳出自己對小說真正的想法。事實上,在此之前,我自己對於創作本身缺乏(也可能不以為需要)理論上的學養與整頓。作為創作者,我一直只是在自以為是地選擇「最好的」、「最精確的」方式表現自己對於人與世界的體認與看法,從而反映我自己在這世界中所持的姿態與角度。到了課堂,我卻必須從這種習以為常,乃至已不知不覺的狀態中抽離,像開了一門生物課,讓一尾魚對自己和別人解說「我是怎樣在水裡生活的」。

後來在與黃錦樹的兩場對談過後,被黃錦樹(有點恨鐵不成鋼似的)稱為「素人」。我不確定「素人」一詞的詞性,卻記得朱自清〈說夢〉中說道:「我是徹頭徹尾讚美夢的,因為我是素人,而且將來永遠是素人。」至人無夢,愚人無夢,惟素人有夢,如此思之甚雅,便不欲窮究。這是寫小說訓練出來的一種人生哲學與生活的態度吧。一件事情可能產生的各種效果和意義,往往取決於各人選擇的「當止之處」。

記得在電影裡,跑了不知幾萬里路的阿甘忽然停下腳步,回過身來面對一大群追隨者,說,我要回家了。

在幾萬里路以後,再普通不過的一句「我要回家」或許也能成為神諭。

我總是在寫作的,寫作予我,是生活。「生活」 說的不是「生計」,卻仍是一個卑微的詞。環目所及,與我同代的小說創作者們,書寫的態度可都遠比我嚴肅。我知道他們有的都寫出了各種身體的毛病來,才青壯之年已要出入醫院,讓我感覺到寫作予他們而言成了多大的耗損。我感覺這些同輩人有的已把寫作融入生命,經營文學也等於經營自己的人生;有的把小說寫成終生志業,也有的把它提煉成民族使命。而我只是寫作如過小日子,看到什麼,想過什麼便寫什麼,平平靜靜,沒病沒痛,也無風雨也無晴。如此被視作素人,自然無可辯駁,而我素人之極,心裡想的是我那個沒寫出來的小故事──我只管安靜地寫下去吧。有一天,時機到了,這世界會給我的寫作予更多別的、更華麗的定義與解說。

寫作這事,我相信這輩子我都無法闡明自己的動機,卻不會也不可能放棄了,一如我不可能放棄生活,並且我也將一直追求讓生活更自在更美好,或至少讓它適可而止地保持著一種美好的溫度。

這集子裡的小說,我說不出具體的章法來,但它們都在上面說的簡單的心態裡完成,創作時期始於二○一一年我在英國的時候,直至我在東華大學這裡的前兩個月還在埋頭重寫〈迷航之島〉。我喜歡〈迷航之島〉這名字,它比〈未完.待續〉更接近我心裡的那個故事;那個我無法寫成小說,但決定以自己這一生去演繹的故事。

◎◎◎

最後,我得感謝一些人。感謝寶瓶社長朱亞君一直沒有放棄催促我,讓我在極大的羞慚之中不得不把集子裡的小說一一完成。在台灣,寶瓶於二○○九年出版了我的極短篇小說集《簡寫》。那是在我已「沉寂」經年,我以為已不復為台灣文學界所記憶的時候,亞君主動聯繫,還願意在「不妨礙大馬簡體版的銷售」之條件下,把我自己極鍾意的《簡寫》帶到台灣。這部作品為我在台灣結緣無數,至今我對亞君仍十分感激。

還有一位要感謝的是董啟章。他在我心中是一個對文學十分虔敬,把生命鎔鑄在創作裡的人,一直有著神聖不可侵犯的形象。這次我完全是戰戰兢兢地硬著頭皮邀他為這書寫序,而他回應的方式與語言溫暖得讓我既激動也羞愧。他完成序言後把稿子發來,我竟然一整日不敢打開附件……我對自己說,我一定要好好寫。下一次再邀他寫序必定得充滿自信,而不是只憑著勇氣。

最後還得提一位朋友徐濛。他是我在臉書上的書友,本來只屬陌路。可我看見他貼在臉書上的素描畫作,覺得很有意思,十分喜歡,就不顧天高地厚向他討要畫作。徐濛二話不說,事也就成了,於是這書有了這封面。後來我才曉得徐濛家在香港,覺得真巧,董啟章也是香港人。

我知道以後的路上我還得經常懷著這種感激之情。因為在我的想像之中,這路很長,我會一直遇上誠懇良善的人,他們會幫助我發現自己,認清自己,完成自己,讓我一遍一遍地,成功游到那將會越來越遠的小島。

二○一四年六月十八日 東華大學素心?

延伸內容

鄉音無改‧客從何來

◎文/董啟章

紫書:

我這樣稱呼你的時候,我其實不太知道自己在跟誰說話。也許我應該在前頭加一個「黎」字,以完成那個你自己發明出來的,作為小說家的你的稱號。但發明這個名字的「你」,又是誰呢?就算叫你的本名林寶玲也無補於事。那是一個我不認識的你。不過,就算是黎紫書,我又算是認識嗎?我和黎紫書見面的次數,五指可數,通信的次數更少。我所認識的黎紫書,真如你所預設,就是那個由文字構成的「黎紫書」。她是一個作者,但也是你所虛構出來的人物。你說你越來越融入小說裡去,我看也同時是小說越來越融入到你當中。有些作家保持距離的方法,是迴避自己,不寫自己,你卻是把自己寫進去,把自己分裂成雙胞胎或雙重鏡像。自己跟自己的距離,很可能是宇宙中最遠的距離。

你說新小說集的書名由《迷航之島》改為《未完‧待續》,我第一個反應是覺得不好。單以名字來說,《迷航之島》好聽多了。到我要寫這篇序言的時候,翻看你的散文集《暫停鍵》,忽然才領略到,兩個書名原來是互相呼應的。「暫停鍵」不就是「未完」和「待續」之間那個點號嗎?《暫停鍵》裡的文章寫於你旅居中國和英國的時期,而我推想《未完‧待續》中的短篇則多寫於結束飄泊回到家鄉之後的日子。如此說來,兩者有時間先後的關係,而文體上是先散文後小說,先記述當下經驗而後回憶及虛構。如此這般,又生出兩個你來了。看似一真一假,但事實上哪個是真哪個是假也很難說。

《暫停鍵》的自序,其實也可以用於《未完‧待續》。這篇自序雖然放在《暫停鍵》的書首,但就寫作時間而言,其實是諸篇中之最後,當中提及旅程結束,作者要回到家鄉的決定。而這篇自序所談到的主題,又開啟了後來的小說,也即是《未完‧待續》的篇章的寫作方向。你在自序一開頭便提到鏡子和存在的自覺,一種從外面觀看自己的距離感。然後談到「黎紫書」這個作者兼人物的創造。久而久之,「黎紫書」和自己就成了莊周夢蝶的關係。這些都令我想起波赫士的短文〈波赫士與我〉和他喜歡的鏡子意象。寫小說(把自己寫進小說)亦是如此。而作者跟人物的關係,和人物跟他們自己的關係,恰恰就是《未完‧待續》裡面的短篇的共通主題。這批小說中的主角幾乎全都自我分裂,到了最後一篇〈未完‧待續〉呈現為萬花筒式的環狀圖案分合,令人目不暇給。你上一本短篇結集《野菩薩》依然是你拿手的馬華本土題材本色之作,到了《未完‧待續》卻突然來一個大跳躍和大轉身,也許會令一些讀者措手不及,但是一切在《暫停鍵》中早已有跡可尋。

離鄉的欲望其實早已萌生。誠如你自己所說,在更早的散文〈亂碼〉中,便已經浮現兩個自己的對位──過著安閒凡俗生活的「我」和毅然離家遠去的「你」,而這個「你」亦同時是一個作者。這意味著旅行或移動的雙重層次──實質的地理空間(異國)和非實質的精神空間(語言)。所以,嚴格來說旅程並未隨回鄉而結束,相反,在語言的領域裡,它才剛剛開始,而且「未完」和「待續」。這似乎也說明了,家鄉其實在他方。林寶玲的家鄉在馬來西亞怡保市,但黎紫書的家鄉卻是語言本身。只要一日在寫,她注定要繼續移動下去,因為語言這個家鄉雖然常與我們同在,卻是永遠也沒有終站的。

由於「家鄉」進入了「語言」,於是就成為了「鄉音」。在〈煙花季節〉裡,喬在英國留學時遇到安德魯,彼此便是以英語中的鄉音認出對方同樣是來自馬來西亞。可是,當兩人相處下去並且成為戀人,馬來語(國語)卻變成了障礙,道出了所謂「鄉音」的欺騙性。「鄉音」被質疑,甚至被否定。而你早就宣稱,你已經把自己的中文和英文「去馬來西亞化」,在老家說話也不太像「當地人」,而往往被誤為「外國人」了。本土語言和本土題材的雙重放棄,令你覺得《未完‧待續》的黎紫書跟從前很不一樣。事實上,已經沒有「回鄉」的可能了。

這並沒有令你感到失落。從你的文字可以清晰看出,當中沒有緬懷或惋惜的意味。未知有沒有人覺得你太決絕,但斬斷一切依仗是需要勇氣的,特別是當「鄉音」這個依仗其實已經內在化。不過,你沒有變成完全孤立的個體,因為你選擇堅守更根本性的東西。你質疑作為族群身分認同的identity,但卻堅持作為同一性的identity。這種跨越族群的同一性,見諸人「使用語言的態度」。在〈迷航之島〉裡,雖然現實人生過得一團糟,馬克對措詞和語法卻十分嚴謹,英語書寫無懈可擊,而加布里埃爾先生對語言文字有一種「強硬得近乎高尚的態度」。兩人對語言的執守令敘事者(來自東方的女性/作者的分身)對他們產生共同感(同一性),並進而發展成愛情和肉體關係。有趣而令人費解的是,在同一篇小說的第三節卻出現了不講究語言,甚至不受文字煽動和誘惑的女同性戀人伊娃。兩個男性主角似乎象徵語言和理性,而伊娃則代表語言不能約束的肉體和本能。而敘事者介乎兩者之間,或同時擁有兩者的特質。馬克深為所動並且加以讚嘆的,是女敘事者所表現出來的「靈與肉的和諧」。我們可以說,當中的「肉」就是伊娃的肉體原理,但當中的「靈」指的又是什麼?敘事者自己解釋說:「我的語言,在某種意義上等同我的靈魂,我們是合奏者的關係。」

靈魂即語言,是個相當具有創意的觀點。你近年常常說到靈魂,也許就是這個意思。小說中的女敘事者為自己喜歡的靈魂取名叫愛麗絲,並且要「培育」她,好像她是另一個自己。自我與靈魂的關係是「合奏」的關係,但合奏的形式,是肉身為樂器(大提琴),而靈魂為樂師。肉身被靈魂所彈奏,而為靈魂所驅動肉身就是在說話的這個「我」。更有甚者,當中又提及有另一個扭曲、虛弱的靈魂,竟而形成「我們仨」的複雜關係!你所說的靈魂似乎不是宗教上的、形而上的事物,而當你點穿她就是語言,以下的文字就更可以理解。你在散文〈聽‧從〉中說:「但我在這幾年間清楚感覺到靈魂的壯大,身體比她早熟,但她幾乎以頑強的天真駕馭了身體,讓身體成為她的信徒。我以為那是一個『我』的完成,也是我這幾年在做的事。」「靈魂的壯大」不就是語言的成熟嗎?而寫作,以及在寫作中的自我創造,不就是語言這「靈魂」去駕馭自我(身體)的方式嗎?更耐人尋味的是,當你說「我正成為自己的靈魂所喜愛的人」的時候,「我」這個主體竟然變成「靈魂」所喜愛的客體。由「我」喜愛「靈魂」,到「靈魂」喜愛「我」,主客逆反,真假互換,虛實倒置。林寶玲創造了黎紫書,黎紫書卻反過來「培育」了也「駕馭」了林寶玲,甚至是虛構了林寶玲。莊周夢蝶,蝶夢莊周。

靈魂要駕馭身體,靠的是意志。你在〈未完‧待續〉的結尾,這樣描述當中的女小說家所創造的虛構城市:「女人其實一直心裡明白卻不敢寫出來,這牆背後並無牢獄,它圍著的是這城市;她明白那是她的意志世界的邊界,她既無法將之消除,也永遠不能攀越。」小說由敘事者「我」抵達一個陌生的城市開始,在追蹤自己父親和一個女小說家幽會的往事的過程中,「我」進入了女小說家虛構的世界。最終小說與城市無法區分,「我」和父親和女小說家也成為了彼此的鏡像。小說,即意志世界,是語言這靈魂在克服肉體(自我)的過程中的創造物。是以在〈迷航之島〉中,當強大的靈魂愛麗絲和頑固而堅守的「我」(如大提琴的肉體)合奏,二者融合為一,就能把世間的一切聲音消音,化為一片空寂,並開拓出那唯一的、超越的意志世界──「我是我自己的世界」──小說。

你的意志世界是那麼的強大,但你又同時是那麼的低調,永遠的未完,永遠的待續,默默地進行你的簡寫。你不覺得小說可以改變世界,但它至少可以改變自己。而我想說,當別人在你的小說裡,在你對語言的堅執當中,體會到跨越個體阻隔的共同感,靈魂的培育就可以傳播和複製。在這靈魂的交流中,我們再次聽到鄉音,但那不再是國族語言的印記,而是另一個層次的迴響。

我長久以來也摸不著頭腦的是,為什麼總是在你的小說裡讀到(聽到)自己的鄉音?難道只是因為我們的母語都是廣東話?為什麼在兩個環境和歷史完全不同的地方成長的人之間,會產生這種同鄉的感覺?現在我明白了。我們並沒有共同的靈魂──靈魂只能是個別的,不可能是集體的──但我們對靈魂有共同的感應,也即是對語言的執著和信任。而靈魂和肉體的奏鳴曲,就是我們的鄉音。

而此刻,當我以書信的形式給你寫序,按照你所設定的培育靈魂的方法,我其實是在跟另一個自己對話。我這另一個自己以黎紫書的形態出現。也許我並不真的認識黎紫書,但我其實早已認識你。你與我,客與鄉,靈與肉,正如馬克所說,如此的和諧。

啟章

二○一四年六月十七日作者資料

黎紫書

原名林寶玲,1971年出生於馬來西亞。 自24歲以來,多次奪得花蹤文學大獎,是自有花蹤文學獎以來,獲得最多大獎的作家。她也受到台灣文壇的肯定,數次贏得聯合報文學獎與時報文學獎。出版人詹宏志首次接觸到她便讚嘆不已,譽為「夢幻作家」,更將她的作品首度引進台灣。2016年獲頒南洋華文文學獎。 已出版長篇小說《告別的年代》;短篇小說集《未完.待續》、《野菩薩》、《天國之門》、《山瘟》、《出走的樂園》;極短篇小說集《余生》、《簡寫》、《無巧不成書》、《微型黎紫書》;散文《暫停鍵》、《因時光無序》,以及個人文集《獨角戲》等等。

注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ