分類排行

最近瀏覽商品

內容簡介

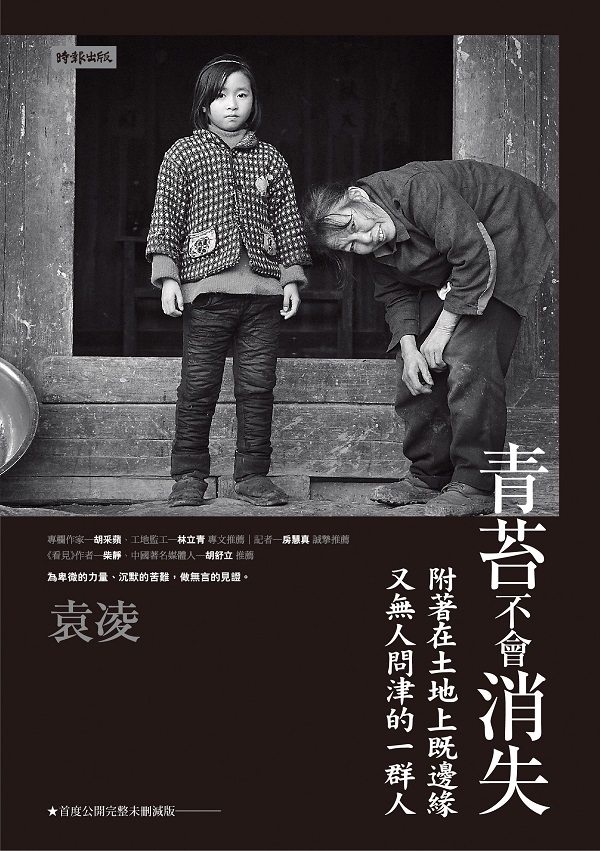

青苔不會消失,只要世上還有最後一個窮人。

十二則驚心動魄的靈魂故事,挖掘出中國社會底層的真實故事。

本書精選作者袁凌十年來記者生涯中最傑出的非虛構作品,側重於寫底層人物面對磨難與困境的掙扎,還有新舊一代關於故土的矛盾與爭奪。更從無數個跌宕起伏的命運回聲中,帶給我們一片震撼的精神與生存景觀。

書中多篇文章曾在互聯網引起轟動,但礙於版面,未曾以全貌呈現,繁體版是這批精采作品第一次以全貌形式,在未曾刪減的情況下呈現給讀者。內容描寫因工殘廢的礦工、塵肺病工人、砷中毒的工人,也關心留守兒童成年後犯罪、棄兒、偏遠貧困家庭的問題。同時深入特定地區,帶讀者瞭解當地人面對的考驗。

《青苔不會消失》這個書名取自作者袁凌的詩句:「青苔不會消失,只要世上還有最後一個窮人。」袁凌以多年的記者生涯為基礎,從熟悉的城鄉、家庭出發,用充滿悲憫的人文筆觸,誠實地寫出了人的困境、苦難。他筆下的這些人就像青苔一樣,也許只是附著在土地上最邊緣、最無人問津的一群人,始終承受著現實的無奈,但他們為改變生活、為維持尊嚴、為理想所付出的努力,值得每一個人尊敬。

【名人推薦】

專欄作家胡采蘋 專文導讀

工地監工林立青 專文推薦

記者房慧真 誠摯推薦

《看見》作者柴靜、中國著名媒體人胡舒立推薦

目錄

胡采蘋專文導讀

林立青推薦文

序:卑微的力量

輯一:卑微者

血煤上的青苔

塵土的呼吸

北京局外人

九歲女孩和奶奶的命運門檻

輯二:出生地

寂寞沂蒙

在地雷上尋找家園

漢水的祈禱

大涼山生活:日常的和憂患的

輯三:生死課

海子:死於一場春天的雷暴

蘭考棄兒

高牆內外的留守

砷冤的贖價

導讀

有了支付寶,中國一定強?

◎文/胡采蘋

出版社的編輯大概都是一些神奇生物,總能找到我無法拒絕推薦的書。這次找上門的是「一本中國記者袁凌所寫的書」,我看到編輯發來的訊息時,忍不住哈哈大笑,立刻回覆:「這本書你還真的不能不找我,因為袁凌他女朋友跟他吵架時,都是離家出走到我家。」

#######

第一次見到袁凌,我就想起那種古老的中國傳奇故事裡,經常描述有一種「骨格精奇」的人,全身嶙峋的線條會先映入眼前,形狀比血肉先看到。隨著他精氣神中帶著一種古怪的批判性質,幾乎是第一時間你就能感受到,這是個「人不驚人死不休」的傢伙,以後不知要生出多少是非。後來的事情,證實我的直覺果然非常靈驗。

老袁是我在北京《財經雜誌》工作時的同事,大概是我們辦公室裡得獎最多的人,平日不太瞧得起庸俗的記者,至少不愛跟我講話(最常講的話是叫我勸他女友回家)。他做了著名歷史學家高華生前的最後一個採訪,高華以《紅太陽是怎樣升起的》一書,揭開早期中國共產黨內的權力鬥爭如何奠定了中共的意識形態路線,在知識界是偶像級人物。

袁凌能在高華癌症末期、日薄西山之際,讓大學者點頭願意進行最後訪談,這是為中國留下了重要的紀錄。高華在那份專訪出刊不多久後離世,袁凌也因為這篇作品得到了當年騰訊新聞獎的年度大獎。

即使老袁得獎無數,往來都是柴靜這樣等級的中國一流記者,甚至在柴女神著名的霧霾紀錄片《穹頂之下》構思之際,參與了影片呈現的討論;以他的地位,大可以過著輕鬆的生活,找個大編輯的位置坐著,開始一天到晚教訓後生,消費過去,從此不思長進。可是他沒有。他喜歡跟自己過不去,那身精奇的骨骼突出在這世界就是格格不入,找不到一個舒服的位置。

袁凌震驚世界的報導發生在二○一三年,一個傳說多時卻從無證據,位在中國遼寧省瀋陽市,專門對法輪功信徒施暴的酷刑監獄「馬三家女子勞教所」,在袁凌長年鍥而不捨、一點一滴的追蹤下,終於第一次呈現在世人面前。

女囚在其中長年受虐,老虎凳、電棍、死人床等,各種我們曾經聽過的戒嚴時代酷刑,在馬三家裡肆無忌憚,受刑者因此重度殘廢、失去生活自理能力,連大小便都無法控制。就在離文明世界那麼近的地方,有人正在日夜承受暴行,讀者很難不為之落淚。

報導一出,國際媒體爭相轉載,震撼全球,傳聞多年的法輪功虐待場竟然是真的。由於和袁凌的私交,我知道這個調查有多不容易,是如何費盡千辛萬苦才能找到證據;然而他在公司裡的處境,卻突然變得異常尷尬。我們刊登那篇文章的、財經雜誌的子刊《Lens視覺》雜誌,遭到了官方最嚴厲的懲罰:撤銷刊號。

這在中國等於被禁止發行。幾經周折,社方才找到處理辦法,Lens雜誌也停刊了一段不短的時間。停刊期間,袁凌在公司備受煎熬,同事們有些力挺,有些徬徨失措,不無怨言。畢竟這是人性。

袁凌後來的寫作生涯,就是以如此的曲折為主基調,總是一個大型敏感報導問世,他在公司裡就變得尷尬異常,儘管這些文章為他任職的媒體帶來風光無數,卻也不斷惹來麻煩。因此我總是聽到老袁又因為寫了什麼東西惹禍,不得不暫時休假的消息。

上一次是去年,他在香港出版《秦城國史》,集結了近十年來,對專門關押中共高官「秦城監獄」的調查資料。書才出版,一如預料,他又被要求暫時離開工作崗位。聽到消息時,我的心情為之黯然。

#######

二○一三年以後,調查新聞在中國被大力打壓,財經雜誌最出名的「法治組」悍將為之一空;加之以新媒體對傳統媒體的經濟打擊,我眼見自己的老同事們一個一個離開了新聞崗位。有人去企業做公關、做董事長特助;有人做了創業公司,其中不乏成功的例子;有人乾脆回家當全職爸媽。大家雖然熱愛這份工作,新聞行業在中國聲望仍然很高,但是很少有人能夠留守,實在是環境所迫。

我多次見到老袁,他的處境持續如此,時而安全,時而危險,總是沒有安心的時候。他不是沒有更好機會,可是他告訴我,想繼續寫,一直寫下去。

這本書《青苔不會消失》的書名,來自老袁一首舊詩:「青苔不會消失,只要世上還有,最後一個窮人。」我知道,是來自於家鄉的掛念,一直牽絆著老袁,讓他沒辦法自由飛翔,許下如地藏王菩薩的願望。窮人不清,他就不能平靜。

袁凌是陝西人,家在秦嶺與大巴山之間,這是中國著名的一條氣候分界線。根據老袁的說法,這裡天象詭異、陰晴不定,的確就是某種溫帶季風的終壽之地,經常有人力難以解釋的雷電風雨。他的父親是下鄉知青,下放至此後再也無法回到都市,成了山裡人。

我和同事們曾經和袁凌一起到關中遊歷,根據上山的同事回來後形容,山上竟然還有住在洞穴裡的奇人,自備全套書畫用具,天晴時出洞,在光天化日之下寫字作畫,自己有小草屋、長木桌,累了就跳進溪裡游泳、在草屋前晒肚皮,大有舞雩沂水的情調。天氣變了就躲回洞裡,料理在附近市集採買的食物或野菜野果,視現代生活於無物。儘管他們外觀看來完全是現代人的形貌,襯衫西褲俱全。

袁凌家附近一度暴得大名,因為已經滅絕的華南虎曾經在這裡傳出過蹤跡。同事們好奇,跟著自稱看到過華南虎的爭議人士上山去找虎,結果在山中見到了大型動物的腳印與糞便痕跡。我問同事,真的相信這裡有華南虎嗎?同事形容,那裡就是千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅:「你現在就是跟我說神農架有野人,我也相信有。」

袁凌的家鄉,就是這樣一片奇絕之地。他的身上,也因此帶著一種奇絕的倔強。

#######

七年多在中國工作的經驗,讓我多多少少可以理解袁凌身上的這種倔強,許多大山、農村、小縣城裡來的孩子,都有一樣的氣質。

偏鄉來的孩子,要適應經濟快速起飛的中國,是非常困難的,而且越來越困難。許許多多像袁凌這樣的人,在相當不利的教育環境下,經常要帶著全家族的資源、全村人的期望踏入競爭賽道,從鄉裡到縣城,從縣城到省城,一步一步走向更大的城市。

在承受生活巨大變化的同時,他們還同時背負一個越來越凋蔽的家鄉;青壯年紀的父母出走到大城市打工,孩子們丟給爺爺奶奶,農村似乎是停滯的時光膠囊。每年高考結果與國際組織的調查都反映,偏鄉孩童的升學情況越來越不平等,智力發育遲緩的現象正在升高,而偏鄉學生的高考錄取比例正在下降。

中國人才市場的多元化,是我這種臺北小孩無法想像的,我經常會拿到一些奇怪的履歷、面試到一些奇怪的孩子。他們其中有人告訴我,從高中開始聽到財經雜誌,就一心一意想到北京來,只想進財經工作,因為這是中國最好的媒體;接下來拿出各種其實很生嫩的作品、實習紀錄,我有時候看履歷看到快要落淚,一個在毫無資源的窮鄉僻壤孩子,他一輩子的努力就是想做這件事情。

我的第一份工作是在臺灣的《商業周刊》,我居然曾經遇到過湖南鄉下的白淨小女孩,告訴我她最喜歡的雜誌就是商業周刊,她獨自上網看了多年,偷偷學著來自臺灣的「商周體」。一看文章,真沒有騙我,那就是每個商周人都能寫得一手的標準商周體。

許許多多的孩子,在最沒有資源的情況下,把他們的一生攤開在你面前,只求一個機會,這是我從來沒有過的震撼體驗。以前在台北,我們對人的挑剔、比較、篩選,都是非常不留情面的,面試工作講競爭,我沒有想到過自己有一天會成為一個容易落淚的面試官。

我慢慢從一個嚴厲的人變成了一個和緩的人,我開始學會疼惜別人、疼惜每一份努力,即使來自很寒酸的地方,我感覺到自己對這些孩子有責任。現在再遇到不愛洗澡、帶著怪味的男孩們,我可以從他的口音猜出,他是從沒有自來水的北方農村前來,此刻他還沒有習慣洗澡,或者根本捨不得用水。我不再嘲笑那些穿著紫紅色上衣配大紅色褲子、白色高跟鞋裡塞著白襪的女孩們,我知道過兩三年後,他們都會長大,熟悉這裡的秩序,慢慢變成一個城裡人。

袁凌也曾經是這些人中的一個,從山裡走出來,走到縣城的高中。為了害怕影響他的期末考,為了小心翼翼呵護他的前程,家人連媽媽在期末考前的死訊都不敢讓他知道。

我想袁凌的心裡有很深的罪惡感,當他走得越遠,奮鬥越為成功;而那些與他擦肩而過的同鄉人平凡如螻蟻,面對現代秩序完全無能抵抗的命運,在中國崛起的大躍進、大論述,一帶一路、帶領全球經濟的激昂口號裡,這些人從來是不被看見的。這個社會拒絕看到他們,媒體不被鼓勵,甚至禁止報導,因為這個社會不想在強盛中國之下,看到自己其實仍然存在的傷疤。

因此袁凌要寫。

#######

這些年來,臺灣社會對於中國崛起的討論很多,一種「人家都怎樣怎樣,我們還在怎樣怎樣」的句型,幾乎成為點閱率必勝軍,讓我十分不安。

臺灣人是最早踏入中國社會的資本主義新軍,在改革開放初期,外國資本還對投入中國有所遲疑時,臺灣連年是海外投資的第一名區域。我們有大量的臺商、臺幹進入中國,甚至現在一般白領的工作選擇都慣常會考慮到大陸就職。

然而我在中國接觸到臺灣工作者的實況,的確像是中國民眾心目中的印象,他們把臺灣人當做流落在外的兄弟,但是臺灣人可能只是去大陸賺錢。臺灣人喜歡跟臺灣人一起玩,週末也有球隊、各式各樣的臺灣人聚會。到中國留學的臺灣學生,則是習於將這裡當做跳板,建立了所謂的人脈、學歷、經歷,然後往歐美市場更好的工作前去。

也許這些都沒有什麼值得苛責,畢竟這就是現實,就是生活。只是當我每每思及那些「中國有支付寶多麼強盛」的論述時,我的心裡,也有一片青苔連綿不去,我知道還有很多人不被包含在這個強盛的論述裡,青苔沒有消失。

我很謝謝袁凌,也很感謝所有和我一同工作的伙伴們,是這些人教會我很多我在臺灣無法看到的事情,變成了一個不同的人。他們也讓我看到了一個我很喜歡的中國──一種不在乎強盛,卻有茂盛生命力的,那一種中國人。內文試閱

.命運的門檻

堂屋地面生出了一層青苔,黏土結成魚鱗。陳年的門檻不足以隔住門外院壩的生荒氣,只是阻礙了奶奶摺疊成鐵板橋的身形。

奶奶的背已經從腰上完全塌下來,似乎被取去了脊椎,個頭比九歲的楊軒還低。門檻對於她近於天塹,卻不時還需提上半桶水。過檻的時候,她把水桶先放到地上,雙手舉起擱上門檻,再提起放到門檻裡邊。人隨後再扶著門檻翻過去。三個動作連為一體。灶屋的門檻無法逾越,奶奶人先越進去,水桶放在檻外,蹲在灶屋地上舀水上灶。

水管子接在門前,積水匯成一條小河,幾乎隔斷出入家門的道路。楊軒坐著一個小板凳,就著水管子洗菜,手指漸漸在大盆的冷水裡變得通紅。這是她放學後和奶奶的分工。

在這座湘西新晃縣侗族人家的木屋裡,僅有的祖孫兩人似乎並非真正的主角。堂屋地面橫亙著老鼠打出的蜿蜒壕溝,蜘蛛在殘存著「金爐不斷千秋火,玉盞常明萬歲燈」字跡的神龕張網。屋頂和臥房地板都在自顧腐朽,無聲地塌陷,眼前就要斷裂。下雨的天氣需要拿盆子在地上接水,室溫和潮氣同門外沒有區別。僅有的人氣保存在祖孫同睡的廂房,一床糾結破敗的棉絮底下。

家裡不肯安分的母豬成為星期六的主角。從下午開始,牠不斷地拱破圈欄,遊蕩到鄰居家的圈欄跟前和大門前面,固執地待著。楊軒和奶奶要把身量比自己大出很多的母豬趕回圈,這是不可能完成的任務,不得不求助鄰居。

這頭母豬有一副成年的架子,膘肉卻消瘦到了極致,肋骨根根可數,似乎除了肚子,身上的皮都不夠用了。對比鄰居家圈欄裡的母豬,似乎不屬於一個物種。

兩家小豬的對比也有一種不真實感:鄰居家的晚生二十天,但已經長到一尺多長,個頭圓滾滾的,看起來隨時可以出手變錢;楊軒家近兩月的小豬個頭看起來卻像是奶豬,簇在一起就被墊草掩沒,牠們本來可能的身量被粗劣、缺乏的食物所束縛,完全消失不見了,就像本地小孩子的個頭。

母豬無法安寧的原因是發情,正在等待配種。說好了今天來的走豬人推遲了一天,造成了這種混亂。獸醫站的人工授精雖然及時,但價格高出公豬配種二十塊,還不能賒欠。楊家只能坐等走豬人前來,而因為沒有現錢,在走豬人心中自然排在了後面。

不僅豬食不足,祖孫兩人的口糧也成問題。木屋二樓最大的一口甕裡,白米已經挖見了底,只有另外兩口小罎子沒動。這些米是爺爺在世時存下的穀子打成的。「到明年夏天就吃完了。」楊軒用鄭重的語氣說,顯然是出自奶奶。在奶奶的臥房裡也沒有看到本地人家常常圍繞在床褥周圍的袋袋穀子。樓板上另有一堆生滿芽子的土豆,是為明年春天留的種子。此外是幾麻袋豬吃的玉米麵和穀糠,比人的口糧更為顯眼。

把缺少的口糧煮成熟食,弄到人和豬的嘴裡,是一件艱難的事。煮米有一口爸爸留下的電飯煲,楊軒只需要淘好米,熟練地按下開關。但上灶煮豬食和炒菜遠為複雜,並非她能對付的事。

發火是頭道工序。家裡缺少別家的引火細柴,前幾天下雨,從樹林拾來的松樹皮帶潮,奶奶佝在灶門口,抱著一根吹火筒,怎樣也無法弄燃,灌了滿灶的濃煙。這泥土灶臺是爺爺手裡打的,對於縮小了身形的奶奶和楊軒來說都太龐大了。但敞口的幾口大鍋對於豬的胃口卻是必需。

總算灶膛裡冒出了火苗,豬食微微地冒出了熱氣,這邊奶奶要炒人吃的菜。

站在地上的奶奶夠不著灶臺,需要一個小板凳,跪在上面,用一個長鍋鏟伸到大鐵鍋裡慢慢地炒,就像一個小孩在對付一件過於龐大的東西。實在支撐不了的時候,就由還不熟悉油鹽鹹淡的楊軒上手。她站在與她身高持平的灶臺前,在奶奶的指點下,持長鏟一點點地翻動鍋裡的白菜蘿蔔葉。楊軒上學的時候,奶奶往往放棄了炒菜,只是一點湯水或紅薯對付。

吃飯的時候,奶奶沒法上桌,坐著小板凳佝在地上。更多時候,她蹲到門檻旁的地上,飯碗擱在門檻上,這樣更方便些。吃飯吃到一半,她似乎會忘掉這件事,望著遠方出神,臉上是一絲像風霜凝結無從化開的笑容。楊軒則擎著有裂口的粗瓷碗,用力地往嘴裡扒著飯粒,似乎在努力吸收有限的營養與發育成人的機會。

吃完飯洗碗是楊軒的事,拿一塊絲瓜瓤子,踮腳夠著鍋底,洗一道清一道,涮鍋水一勺勺舀進旁邊的豬食鍋裡。

從引火到炒菜一直沒拉亮電燈。由於煮飯,祖孫兩人每月要用掉十幾塊電費,奶奶已經習慣了在儉省的黑暗中活動,似乎她在濃重煙熏中半閉的眼睛,並不耗費灶屋裡稀缺的光線。晚上臨睡,楊軒給奶奶擔水到沒開燈的廂房裡,兩人在黑暗裡洗腳。

正房鎖上了門,在年代深處發黑的木屋,遺留在完全的黑暗中。在父親留下的房間裡,被褥在返潮,似乎能摸出水;舊年的音響和電視失聲,失去了電器的性質;抽屜裡,媽媽的相片莫名失蹤,怎麼也翻找不到,只有一張陳年的結婚證,來自楊軒出生前的年代。一副本地家常的火桶,供小孩子烤腳取暖,像家裡廢棄塌陷的火塘,只餘冰冷,楊軒平時只能去鄰居家火塘上蹭暖。風聲穿透了瓦簷和樓板,帶走依稀的體溫。

這座祖傳的古老木屋,屋頂下已沒有活氣,不適宜人棲息。

.遠去的父母

活氣被一個個大人的離開帶走了。

結婚證上的媽媽,在楊軒滿一歲之後,再沒有來過這裡。

媽媽是新晃縣另一個鎮的人,以前在縣城的髮廊裡上班。楊軒的爸爸那年三十歲了還沒有媳婦,旁人出主意讓他賣掉自留山上所有的松木,得到了一萬多塊錢,買了一個很闊氣的包,去髮廊裡結識妹仔。爸爸對媽媽出手闊綽,初次約會給了一萬塊錢,媽媽以為爸爸是做大生意的,加上在外日久,也想嫁人,相識二十天就領了證。跟著爸爸來了家裡,雖然發現了真相,但生米煮了熟飯,也只好結婚生下楊軒。婚禮辦得很隆重,爸爸從山頂的馬路一直把媽媽背下來。

「她過了一年的好日子。」鄰居看著楊軒惋惜地說,「可惜她自己不知道。」媽媽嫌木屋裡髒,不讓楊軒腳沾地,時常帶著在外婆家住。楊軒滿一歲之後,爸爸媽媽帶著她出門打工。臥房裡有一張舊照片,一歲多的楊軒露齒笑著,騎在一輛玩具汽車上,是在打工的地方拍的。對於這張照片,楊軒也沒有了記憶。

有記憶的時候,她已經回到木屋,身邊只剩了爸爸。媽媽終究不耐貧窮,跟別人走了,起初帶上了楊軒,爸爸找去把楊軒要了回來。「怕媽媽把她賣了。」奶奶說。一張泛黃的欠條記錄了這段分手:協定上說明媽媽補償給爸爸一萬五千元,現給了五千,尚欠一萬。

結婚證上,母女的眉眼有幾分相似,但楊軒對於母親完全沒有記憶。「沒想過她,也沒夢見過。」總是帶著一副受驚表情的她,茫然回憶說。

以後只有床頭的一幅「春滿大觀園」上的美女圖片,陪伴孤身的父親。

父親有一輛摩托車,接送在隔一座山的步頭降鎮上小學的楊軒。楊軒喜歡趴在摩托車頭上看著風景草木掠過的感覺。爸爸許諾楊軒好好學習,長大了就給她買一輛大摩托。

父親開始在家幹活打短工,楊軒大一點後出門下礦。前年底傳來了他在冷水江出車禍的消息。一個吸毒的人徑直撞上了爸爸的摩托車,爸爸當場身亡。臥房裡的一疊卷宗裡,保存著爸爸在太平間的遺照,腫大的頭部凝結著血痂,旁邊標注著「顱腦重度損傷致死」的法醫鑑定。

重傷的肇事者一貧如洗,無力賠償,最後當地政府補償了兩萬塊錢,自家把爸爸的遺體拉回來下葬,沒有剩下什麼。

爸爸的猝然離開,撤掉了家裡最後一根柱子。這之前四年,爺爺已經積勞死了。爺爺過世的那天,幹了一天活回來,晚上腦殼痛,上床躺一會,就再也沒醒來。醫生說是腦溢血。

奶奶覺得爺爺是累死的。樓上祖孫吃的米是爺爺在世時的積穀打的,烤的木炭是爺爺自己挖窯燒的,灶屋門外垛滿的柴禾是爺爺砍的。爸爸離開之後,似乎爺爺還待在這間木屋裡,用餘力照料了奶奶和楊軒。

爸爸在世時沒有能為楊軒攢下什麼。「他也不誠實,喜歡打牌。」奶奶說。

雖然如此,楊軒知道爸爸走了生活就不一樣了。

「爸爸在時比現在好。」好在哪兒,她仍舊茫然,但明白自己和別的孩子有點不一樣。以前就不一樣,現在更不一樣了。

「我想爸爸了。你也想爸爸了。」有次她對著奶奶說。

奶奶想念的除了爺爺和楊軒爸爸,還有早年死去的大兒子。奶奶一共生了四個仔,結紮後又生了兩個,國家要她去再次結紮。奶奶當時腰有病,強行結紮之後,腰就再也直不起來了。

「家裡窮,給大兒子治病花光了。」大兒子有小兒麻痺,好不容易養到二十幾歲,爺爺、奶奶背著去懷化看病,終究還是早早過世。兩個兒子先後過世之後,奶奶的心臟出了毛病,加上腎病和風溼,需要三天兩頭吃藥。去年春節奶奶說周身痛,楊軒的大叔叔買了一些回來。

今年大叔叔說不回家過年了。他從學校畢業後就很少回來過,也沒錢寄回來。「他的學白上了,花冤枉錢。」鄰居和奶奶一起感歎。大叔叔上的是江西一所專科學院的民族預科,以後又到陝西漢中上學,讀的心理學專業冷門,又有些駝背,就業困難,還欠下了幾萬塊助學貸款,輾轉在外打工,一直沒有成家。他的工資「四個月還不到一萬塊」,自用後無甚剩餘。

小叔叔以前在家,去年年初也出門打工。鄰居說他人有點遲鈍,在福建建築工地上當小工,一月工資只有千把塊,也無錢寄回來。

小叔叔過年會回家。楊軒更想念的卻是很少見面的大叔叔,時常拿著畢業相冊在上面尋找,「他不打人」。小叔叔卻脾氣暴躁,經常打楊軒耳光。楊軒的手背上有兩條微微凸起的傷痕,自己忘了是何時留下的,只餘驚惶的神情在眼中閃動。

家裡的日常收入是楊軒和奶奶的兩份低保,加上奶奶的老年保險。奶奶的摺子鎖在爺爺留下的舊黃銅鎖皮箱裡,上面密麻麻打滿了存錢和取現的紀錄,最大一次的金額是五百元,最近的帳戶餘額則是十七元。

最固定的開銷是楊軒的寄宿生活費,儘管有免費午餐,早晚飯最便宜的仍要七元,一月下來要將近二百元。爸爸在時楊軒一週有十元零花,現在變成了一兩塊,也不是每週都有,用來買本子和筆。圈裡小豬沒有錢吃補鈣補血的營養粉,但摻抗生素的米粉仍舊要錢。田裡零星種的糧食菜蔬要買肥料。更大宗的支出則是鄉鄰人情往來,祖孫倆沒有鄰居幫襯,在鄉土深處是難以維生的。

最近學校有元旦文藝匯演,讀三年級的楊軒也想報名,老師說:「妳就不要參加了,跳舞的衣服要七十元。」楊軒糾正奶奶說,是七十二元。爸爸在的時候,楊軒參加過幼稚園舞蹈演出,穿著五十元一套帶褶的裙子。

如今爸爸買的衣服都還是好的,楊軒卻穿不上了。身上的外套是鄰居送的,褲子是鄰居家姐姐給買的,毛線塑膠底鞋子是坎下另一家鄰居給織的,裡面穿的紅毛衣則來自一位天津的「愛心媽媽」。這位愛心媽媽通過新晃的一個公益組織聯繫上楊軒,每年補助楊軒一千五百元學習花費。

這位愛心媽媽還曾想收養楊軒,因為相隔太遠不知底細,奶奶又離不開楊軒而作罷。有時祖孫兩人爭嘴,楊軒會說:「我自己去天津。」現實中,楊軒最遠跟爸爸到過新晃,見過一次火車,「嗚嗚地叫,很好看。」

奶奶只好抹眼淚。有時楊軒看著奶奶塌著背蹣跚的樣子,會在後面撇嘴模仿,鄰居大嬸就教育楊軒,不能嫌棄、欺負奶奶:「你們是相依為命」。

.拮据的生活

清早走豬人和他的豬總算來到,母豬配種後安靜下來,被順利趕回了圈欄。配種的錢去坎下鄰居家沒借到,只好欠著。鄰居家早上剛買了兩床走村的貨郎推銷的棉絮,花掉了一百六十塊錢。

楊軒是被奶奶從菜地使喚回來取借錢的。趁著楊軒還沒去上學,奶奶帶著她去菜地移栽青菜秧。

家裡現有的一塊菜地是撂荒的水田,冬天剩餘的青色被雞啄得狼藉一片,不夠人吃了,奶奶另外育了一塊秧,趁著這兩天天陰合適移栽。

昨天奶奶已經背了幾次豬糞去菜地,每次只能背一小袋。下坡的小路被牛蹄毀壞了,布滿了積水的深洞,奶奶只能一步步挪移,背部看去和膝蓋貼在了一起,承受著糞袋子,一手還拿著一把鋤頭。

奶奶在菜地裡翻土,拌勻堆在地裡的豬糞和腐爛的松樹皮,挖出茬口。楊軒的任務是走過田埂去扯來菜秧,一棵棵擺在茬口上,奶奶再挖土覆蓋,楊軒再撒上一點複合肥。這是楊軒第一次擺秧撒肥,爸爸在世的時候負責鋤地覆土,擺秧的活是奶奶幹。奶奶吩咐著楊軒把距離擺均勻,肥料不要撒太多,會燒死菜秧。「她能幹的活,願意(幹)。」奶奶翻得腰痛了,垂著腰休息,眼睛從下面看著楊軒微笑說。

冬天的地裡氣息清冷,楊軒吸溜著清鼻涕。她學著奶奶的樣子,拔出地裡的草根,扔下坡坎。有一下她停下來,發現土裡有個白色的圓球,用小棍挾出來,劃破看了看,是一包黴。奶奶又喊她擺菜秧。

菜地的活幹了一半,楊軒要去上學,帶上了一雙換洗的舊鞋子,爸爸買的充電暖水袋卻沒有拿,因為學校裡充電要花錢。她也沒有其他同學提著烤火的小火盆,鎮上賣三十塊一個。

奶奶特意給楊軒書包裡裝上兩個塑膠袋。堂屋牆上還掛有幾個這樣用過的袋子,沒有洗乾淨,裡面是殘餘的飯粒和油汙。這是楊軒在學校積存剩飯,星期五帶回家人吃或餵豬的袋子。

四塊錢一份的營養餐飯量是固定的,楊軒往往吃不完,「老師說不該浪費。」她把袋子藏在課桌肚裡。有時奶奶去街上取低保,順帶背著背簍賣點小菜,也會去學校取走剩飯袋子。

牆上掛著的油膩袋子旁邊,有孤零零一張花千骨人物大頭貼,這是本地小學生流行的裝飾物,課桌和書本上往往貼得天花亂墜。楊軒的書本和課桌都乾乾淨淨,「貼在書上不好,往下一撕,課本就爛了。」更實際的原因則是,買大頭貼需要用零花錢,三塊錢一疊三十二張。

奶奶佝在門口看著楊軒走上小路。去學校要走一個小時。連綿的上坡路有些溼滑,楊軒的書包顯得過於沉重。

在這條上學路上,楊軒遇到過一次危險。她和另一個小女孩被一個精神病人截住,「瘋子」給另一個女孩抽菸,把楊軒抱進了路旁的窩棚裡。楊軒和夥伴盡力反抗,拿石頭砸他,瘋子放手了,她們連忙逃走。出了這件事之後,瘋子從本地消失了。但像走村銷棉絮的貨郎這種外地人,仍然是潛在的風險,橫亙在她從九歲到長大成人的漫長道路中。

下午到達步頭降小學,楊軒把鞋在宿舍床下放好,回到了教室。她的學習並不是很好,語數外都在六十分左右,課堂上也不太主動舉手回答問題。一句普通的問話會讓她想上好久,仍舊沒有答案。似乎有些過於沉重的東西把她思路的線頭壓住,一時撿拾不起來,顯出茫然。作者資料

袁凌

1973年生。復旦大學中文系碩士畢業,著名作家、媒體人,曾發表有影響力的調查和特稿報導多篇。獲得騰訊書院文學獎2015年度非虛構作家,歸園雅集2014年度散文獎等。 作品《走出馬三家》和《守夜人高華》獲得2012、2013騰訊年度特稿和調查報導獎,暨南方傳媒研究兩屆年度致敬。 已出版《我的九十九次死亡》、《從出生地開始》、《我們的命是這麼土》、《在唐詩中穿行》等書。

注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ