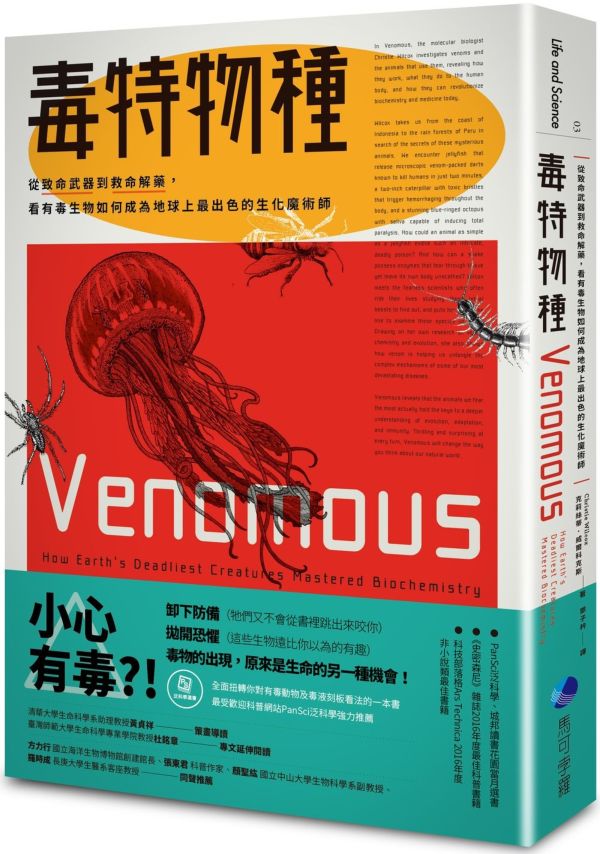

毒特物種:從致命武器到救命解藥,看有毒生物如何成為地球上最出色的生化魔術師

- 作者:克莉絲蒂.威爾科克斯(Christie Wilcox)

- 出版社:馬可孛羅

- 出版日期:2018-06-05

- 定價:360元

-

購買電子書,由此去!

本書適用活動

分類排行

-

暗示效應:讀心術、安慰劑、虛假訊息……揭穿暗示操控感官、信念與生理反應的伎倆,如何進一步形塑身心健康與社會認同

-

鑑識科學好好玩:採證指紋、鑑定DNA、搜集微物跡證……5大主題X40個跨學科實驗,成為小小CSI鑑識專家!(二版)

-

有靈2 與神同行的阿美族民族植物

-

聽見老樹的呼救:從阿里山吉野櫻、柳營老榕樹到草屯鳳凰木⋯⋯橫跨全台的「搶救老樹」紀實,走進傷病現場,重啟人與自然的生命對話

-

超展開數學約會【新版收錄全新番外】:談個戀愛,關數學什麼事!?

-

你的身體,不可或缺的分子:賀爾蒙、營養素、基因、酵素......210種維持人體機能的生物圖解

-

重力的幾何:數學大師丘成桐與廣義相對論的百年追尋

-

萬物的名字:博物學之父布豐與林奈的頂尖對決,一場影響日後三百年生物學發展的競賽【普立茲傳記類獎】

-

生命的催化劑RNA:諾貝爾化學獎得主破解生命最深沉謎題的探索之旅

-

花瓣裡的悄悄話:維多利亞時代花語的象徵與緣起(全彩插圖本)

內容簡介

小心有毒?!

卸下防備(牠們又不會從書裡跳出來咬你)、拋開恐懼(這些生物遠比你以為的有趣)

毒物的出現,原來是生命的另一種機會!

★PanSci泛科學、城邦讀書花園2018年6月選書

★《史密森尼》雜誌2016年度最佳科普書籍

★科技部落格Ars Technica 2016年度非小說類最佳書籍

全面扭轉你對有毒動物或毒液刻板看法的一本書

最受歡迎科普網站PanSci泛科學強力推薦

一提到有毒生物,你的腦海裡會浮現什麼畫面?

◎成群嗡鳴的蜜蜂、尾巴翹得老高的蠍子、張開血盆大口的眼鏡蛇,或是伸出長長觸手螫人的水母?

◎被咬一口肯定會痛到想飆粗話、行走在野外或在海裡游泳時始終戰戰兢兢,

還是對殺人於無形的毒液感到萬分恐懼?

◎又或者,你會像身兼科學家與Youtuber雙重身分的克莉絲蒂.威爾科克斯一樣,因為牠們的神祕與未知而萌生好奇?

數千年來,人類對毒液深感著迷,無論是它迅速發揮功效的能力,或是極小量就足以造成傷亡。半個世紀前,研究人員發現「毒液」的傳遞方式會影響其作用:吃下去可能無毒,經由皮膚或其他管道卻會致命!生物學家克莉絲蒂.威爾科克斯探索世界上形形色色的有毒動物,帶領大眾了解毒液如何演化而出、其細緻的運作方式、對人類的影響,以及毒液為何具備改變當代生物化學和醫學發展的非凡潛力。

威爾科克斯以生動口吻敘述有毒動物研究人員如何「以身犯險」(有人故意讓有毒動物叮咬以便進行研究!),讓讀者捏把冷汗之餘同時被她說故事的技巧吸引、自然地接收到科學知識。如今我們已經能從基因和細胞層次來理解毒液分子對人類的影響,越來越多的研究讓科學家更加肯定毒液在人類醫療的價值,以及有毒動物在生態體系的重要地位。研究人員仔細探究毒液的各種組成,釐清不同成分對於人類的不同組織會造成什麼影響,這些精密的作用機制讓毒液得以為人類所用,進而開發成治療癌症和愛滋病的潛力藥物。

作者在說故事的過程中,平順而合理地置入多種原本可能令人望之卻步的科學知識,包括化學分析、細胞分子生物學、生物化學、免疫學、神經科學、藥物動力學、人體生理學等專業科目。讀完本書,讀者將會發現有毒生物在生態系統中和人類同樣占有關鍵性角色,也會扭轉對有毒動物或毒液的刻板看法,能更全面地看待這些與人類息息相關的生物。

書系共同策畫——清華大學生命科學系助理教授 黃貞祥

專文延伸閱讀——國立臺灣師範大學生命科學系退休教授 杜銘章

方力行(國立海洋生物博物館創建館長)

張東君(科普作家)

顏聖紘(國立中山大學生物科學系副教授)

羅時成(長庚大學生醫系客座教授)

——同聲推薦

▍好評推薦

★ 「毒物的出現,原來是生命的另一種機會!」通常人們對毒物避之惟恐不及,沒想到在《毒特物種》一書中,卻賦予了它們全新的定義:毒物只是生物原本就有的生理、免疫分子因為基因突變,再經由演化引導,終而成為了現今各式各樣有毒生物的武器。不過天生我才必有用!這些毒性物質卻很可能成為日後疑難雜症的救命仙丹。科學真是了不起,它讓我們看穿深奧的歷史,也讓我們看見光明的未來。難怪要讀書!

——國立海洋生物博物館創建館長 方力行

★ 從人類的角度來看,任何其他生物所製造的分子化合物造成人類不舒服、受傷甚至死亡者皆稱之為「毒」,而生物本身製造這些化合物是為了保護自己或作為獵食的工具,乃經過億萬年演化的結果。《毒特物種》介紹了各類不同物種製造的毒液及不同毒液又如何作用在其他生物,是本值得推薦的科普書,對曾經閱讀過《台灣蛇毒傳奇》的讀者更是一本難得的好書。

——長庚大學生醫系客座教授 羅時成

★ 我個人看到聽到切身體驗到的毒特物種,是從「古早時候」中研院裡的各種毒蛇開始。接下來,是我在海邊玩時螫到我的小水母,讓我爸背上像是被鞭打過、高燒住院數天的水母,以及從我外婆家天花板上掉下來螫我、讓我兩個星期不能轉脖子的蜈蚣……。雖說我從此就跟牠們相敬如賓,但還是知己知彼比較好,而且還能從說故事般的風趣文字中獲得更多科學新知……不多說了,快快來讀這本書吧吧!

——科普作家 張東君

★ 威爾科克斯是一位知道如何說出生動故事的科學家,完美地引領我們進入有毒生物世界。因此,本書不但成功提供面對大自然的洞察力,還提供讀者愉悅的閱讀體驗。

——《落毒事件簿》作者 黛博拉.布魯姆

★ 我在墨西哥沙漠露宿時被蠍子螫了,就此重燃對有毒生物的興趣,但是你不用被咬就會被這本重要的原創書籍所迷住!威爾科克斯運用說故事的長才,優雅地混合了軼事和幽默來訴說地球上最可怕動物的科學知識和暴力美學。

——動物學家 馬克.卡沃汀

★ 威爾科克斯傾力研究有毒動物……提醒我們毒液是具有醫學潛力的「複雜分子材料庫」,因此保護生物多樣性也留下了豐富的生物化學。

——《自然》芭芭拉.凱瑟

★ 本書帶領我們遨遊這個令人興奮的生物領域。

——《華爾街日報》珍妮.史密斯

★ 超級令人享受的科普閱讀經驗。

——Booklist線上書單

★ 引發好奇心的最新書籍。

——《多倫多報》

目錄

導讀 毒領風騷的毒特物種/黃貞祥

前言

第一章 生理機能的巔峰

第二章 從死亡中誕生

第三章 貓鼬與人

第四章 關於疼痛

第五章 血流不止

第六章 就是為了方便吃掉你

第七章 動彈不得

第八章 心智遊戲

第九章 致命的救星

延伸閱讀 比有毒的動物更可怕的是人類的無知/杜銘章

導讀

毒領風騷的毒特物種

◎文/黃貞祥(清華大學生命科學系助理教授)

無毒不丈夫、最毒婦人心,這些性別偏見的說法太不政治正確了。不過說起毒液,很多動物才是擁有大規模殺傷性化學武器的專家。雖然還沒一朝被蛇咬過,所以不必十年怕草繩,只有某晚上床睡覺時感到怪怪的,才驚覺原來是隻約半尺長的蜈蚣差點伴我入眠。

在馬來西亞念高中時,實驗課趁老師不注意,偷偷溜去學校食堂買零食,沒想到誘人的零食居然暗藏陷阱,讓我被蠍子螫到了中指,傷口立即紫黑一圈,接下來幾天被迫比著腫脹肥大的中指示人。

碩士班時我研究蜜蜂磁場感應,所以在校園裡養箱蜜蜂也是很合理的。雖然有戴頭罩,開蜂箱時有噴煙霧,偶爾還是有一、兩隻蜜蜂飛進頭罩裡,臉頰、鼻孔、耳朵、嘴脣都被叮過,更甭提手腳。有幾次嘴脣被叮得超痛就算了,還腫得像香腸一樣,害我幾天不敢出門⋯⋯但最近讀了本好書《攀樹人:從剛果到祕魯,一個BBC生態攝影師在樹梢上的探險筆記》(The Man Who Climbs Trees),看到作者詹姆斯.艾爾德里德(James Aldred)被毒蜂和子彈蟻叮咬到七葷八素、生不如死,才知道原來我的經驗真是小菜一碟。

海洋是孕育生命的最初場所,悠久的演化史讓毒特物種更多也更毒。小學時,班上有幾位不良同學曠課到當時仍乾淨的海邊遊泳,還沒回學校就被嚴懲了:他們被水母螫傷,手腳都有比鞭刑更慘的傷口,一道道發炎紅腫,省了家長和老師的藤鞭伺候。觀看他們的傷口讓我很好奇被水母螫傷是什麼滋味,不過老爸在越南下龍灣釣魷魚時居然把水母釣上甲板,我們全家還是以最快速度逃離現場。

高中畢業旅行,在馬來西亞風光明媚的小島海邊玩水,導遊嚴正警告我們千萬要注意別被海膽刺到腳,要不然會立刻痛到尿失禁。果然就有幾位白人遊客中招刺到,已經非常白皙的面容更顯慘白和扭曲,令人印象極為深刻,害我都不敢去遊泳。

不是所有毒特物種都很可怕,海蛇的毒雖然沒解藥、很快令人命喪黃泉,可是到蘭嶼旅行觀賞海蛇可是必要行程,浮潛時常常能看到海蛇在旁邊游過,晚上導遊還帶我們到海邊摸海蛇。原來海蛇雖身懷巨毒,可是溫馴得很,而且牙齒也頗鈍,除非感覺生命受到威脅而死命咬,否則不會刺進皮膚,也不會輕易釋放毒液。

二○一六年夏天,我參加了在澳洲黃金海岸召開的分子生物學及演化學會年會,晚宴上主持人滔滔不絕地介紹澳洲的各種毒特物種,似乎令澳洲人引以為傲——好吧,至少生物學家是如此。例如被好可愛、看來很無害的雄鴨嘴獸的刺螫到,那就不是痛幾天或幾週就能善罷甘休的,據說要徹夜難眠地痛上好幾個月,標準的痛不欲生;澳洲海裡還有一種芋螺,看來毫不起眼,可是只要伸出觸手碰到獵物,就能立即擊殺,成人不小心被咬一口,也會去見閻羅王。

他們不斷天花亂墜地秀出澳洲各種毒特物種,例如刺魟、南棘蛇、箱水母、藍圈章魚、蜘蛛等等,似乎全澳洲都被牠們攻占到無處不在。毒液對生物學家確實有毒特的魅力,而且還有很多精采絕倫的故事。要談這些毒液的優異毒家報導,非這本《毒特物種》莫屬!作者克莉絲蒂.威爾科克斯(Christie Wilcox)特立毒行地談了好多種毒液的毒具匠心,各種毒特物種在她的生花妙筆下毒來毒往,真的是毒開生面。

以上我談了好多個人經驗,其實生物學的很多研究,就是從這些對周遭事物和個人經驗所產生的好奇。威爾科克斯小時候在夏威夷邂逅了僧帽水母,雖然疼痛卻讓她著迷。後來捉蛇、玩水母海葵是家常便飯,讀博士班時乾脆研究起毒液的分子合作過程,對象是有毒的獅子魚。

我們之間有很多人,包括不少生物學家,都懼怕毒特物種,這是人類與生俱來的天性,我母校美國加州大學戴維斯分校(University of California, Davis)的人類學家琳恩.伊斯貝爾(Lynne Isbell),甚至提出蛇可能是人類具有大腦袋的演化驅力來源。那些無視毒特物種的古早人類,很不幸地提早領了達爾文獎(Darwin Awards):「讓自己愚蠢的基因不再自由地傳播出去」。因此,害怕毒特物種一點也不可恥,反而是愛與毒特物種打交道的人常被視為怪咖。威爾科克斯訪問了不少毒液科學家,雖然天天驚心動魄地和蛇蠍等毒特物種打交道,他們不但一丁點也不惡毒,她還認為他們是全世界最開放、最迷人、最令人興奮的一群。

台灣也有不少毒特物種,例如毒蛇就沒這麼好惹,被眼鏡蛇咬傷會讓組織壞死,令人怵目驚心!台灣的蛇毒研究也是世界頂尖,有興趣的朋友可以參閱楊玉齡和羅時成合著的《台灣蛇毒傳奇:台灣科學史上輝煌的一頁》一書,見識台灣早期在資源不足且技術遠遠落後的情況下,先輩科學家如何克難且勇敢地開創新局。

各種毒液的研究大多是受好奇心的驅使才開始,後來卻讓我們能有工具來了解細胞生物學、生理學和神經生物學上的重要機制,許多毒液的關鍵成分後來被發現具有治療勃起功能障礙、癲癇、心臟病、糖尿病、自體免疫疾病和癌症等多種疾病的功效。

身為分子生物學家,威爾科克斯也提到抗毒液體學(antivenomics)這門新興學科,目標在於用最尖端的免疫學與分子生物學技術來純化抗毒素。她討論了從人體各種毒液的生物化學和神經學作用到所謂的自我免疫者,例如蛇的飼主進行的實驗,不擇手段地在自己身上注射毒液以增強免疫力,防範遭受心愛的寵物攻擊致死;她也提到許多利用毒液謀害他人的故事。

這本書幾乎把地球上所有毒特物種一網打盡,我讀了才知道,原來被藍圈章魚給吻上一口是會致命的。有趣的是,毒液不僅令人疼痛或直接一命嗚呼而已,有些甚至能控制其他動物的心智與行為,所以在印度有人用蛇毒來嗨翻天——有錢人購買價格不菲的乾燥蛇毒,窮人去蛇窟讓蛇咬一咬,這真是令人大開眼界。

不過回到最初談到的,這些毒液都是動物為求防衛或果腹演化而來,實在無可厚非,而且這些毒液所費不貲,製作合成的代價不低。在現代社會,人類真的因為毒液而不治身亡的還是極少數——如果和車禍及觸電相比的話;在美國,槍械之下的亡魂恐怕多得太多。因此,我們不需要對毒特物種過分地恐懼。

儘管很重要,我們對毒特物種的毒門絕活了解得其實仍有限。在人類不斷破壞環境下,對這些動物而言,毒液已不足以自保,在許多生物醫學應用開發出來前,可能連基礎生物學的知識都沒法從牠們身上取得。所以,該輪到我們人類發揮善意,否則就真是蛇蠍不如了。

來讀讀這本書吧,肯定讓你對毒特物種另眼相待!序跋

【前言】

在人類這個物種還沒有鍛造刀劍和發明文字之前,在人類放棄了居無定所的生活、開始打造最初的文明基礎之時;那時耶穌和佛陀尚未降臨,畢達哥拉斯(Pythagoras)和阿基米德(Archimedes)也還沒出生,人類在現今名為土耳其的土地上建造了一座神殿,後來稱作哥貝克力石陣(Gobekli Tepe,這是土耳其文,意思是「大肚山」)。哥貝克力石陣是目前已知最早的宗教遺址,那裡有幾十根巨大的石柱,是在一萬多年前由虔誠的信徒小心翼翼地豎立起來,石材的運輸以及建造的過程都只用到人類的雙手,完全沒有運用獸力或是輪子之類的工具。不過,在這座神殿的柱子上,你找不到天使或惡魔的雕刻。那些古代藝術家選擇在這座最神聖的殿堂中,用他們最看重的事物來裝飾:和日常生活有關的動物,其中包括會分泌毒液的蛇、蜘蛛與蠍子。

毫無疑問,這些能分泌毒液的動物與人類的關係錯綜複雜,有著多采多姿、深邃豐富的歷史。牠們一直與人類共存:對部分能分泌毒液的動物的恐懼之情,已經植入人類本性,剛出生的嬰兒便能夠展露出來。在人類各民族與文明的神話及傳說中,都可以見到牠們活躍的紀錄與猙獰的面貌。剛有文字的歷史之初,人類便把這些動物融入了文化當中。在某種意義上,這本書是我對那些遠古諸神的獻禮、對這些可畏力量的讚歌、對牠們在科學上無窮潛力的頌揚。

自從我有記憶以來,就對這些動物深深著迷。小時候住在夏威夷的凱盧阿(Kailua),那時我被僧帽水母(Portuguese man-of-war)螫了。我記得那次是一些藍色的僧帽水母沖上了我家附近的沙灘,藍色泡泡結構漂亮又細緻,我深受吸引,然後用所有能以小手抓起的東西去戳那些藍色透明的水母。被螫傷後非常疼痛,讓我警覺到僧帽水母的危險本質,但我對這些動物的迷戀並沒有因此消失,反而更為加深。後來我們全家搬到佛蒙特(Vermont),我在後院抓了一條蛇,拿回家給母親看,差點沒把她嚇暈。大學頭一年,我們替無脊椎動物學實驗室抓到一隻仙后水母(upside-down jellyfish,屬名Cassiopea)。我被牠迷住了,整整四個小時就只是輕輕地翻動牠,看著牠游動或是沉到玻璃皿底下。水母螫了我的手指,輕微的毒素讓我手指發麻,可是我依然樂此不疲。時至今日,我去水族館一定會到觸摸池邊摸摸海葵,讓海葵的觸手抓住我的手指,感覺到牠魚叉般的倒刺想要穿透我手指上厚厚的角質層,可是徒勞無功。我也會花上好幾小時撫摸刺魟光滑的雙鰭。我在讀博士班時甚至決定要去研究有毒的獅子魚(lionfish),我的老闆覺得很好笑,用淘氣的眼神看著我說:「我們才剛完成熱帶海鰻(moray eel)的研究計畫,只有三個人被咬而已。我等不及要看你的研究『結果』了。」

回首過去,我很高興我選擇研究毒液。在這個領域中的同事,是全世界最開放、最迷人、最令人興奮的一群(可能我有些偏見吧)。從我的經驗來看,研究毒液的科學家可以分成兩類。一類是你所想的那種埋首實驗室的人,他們一開始對毒液的興趣並非來自那些分泌毒液的動物,而是想研究這些有毒分泌物錯綜複雜的分子合成過程。昆士蘭大學(University of Queensland)的化學與結構生物學教授葛蘭.金恩(Glenn King),是在諸多毒液中找尋具備醫療潛力的研究先鋒。他接受學術訓練時,學的是核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)結構生物學,有個同事請他解析某個毒物的結構,他由這個契機開始進入毒液研究的領域。現在他是毒液「生物探勘」(bioprospect)的領導者之一,研究如何將傷害身體的分子轉變成具有療效的藥物。肯恩.溫克爾(Ken Winkel)之前是墨爾本大學(University of Melbourne)澳洲毒液研究小組(Australian Venom Research Unit)組長,他直接承認自己不是「蛇迷」,研究毒液完全是意外,他本來有興趣的是醫學免疫學。猶他大學(University of Utah)的巴多梅羅.奧里維拉(Baldomero Olivera)研究的是神經細胞與麻痺的關係,所以才研究芋螺(cone snail)的毒液。

當然,也有很多像是布萊恩.佛萊(Bryan Fry)這樣的人。不過呢,像佛萊這樣獨特的人物,世界上只有他一個。他是昆士蘭大學毒液演化實驗室的頭頭,《國家地理雜誌》(National Geographic)形容他是「精力旺盛又英俊迷人的毒液宅」。我覺得他是毒液科學家中的壞男孩,不甘願自己沒有看到夠多好玩的動物,所以他到處旅行,利用整組現代的工具、以各種方式捕捉會分泌毒液的動物,並且榨取毒液。為了完成這些事,他被毒蛇咬過二十六次,骨折過二十三次,被刺魟螫過三次、蜈蚣螫過兩次、蠍子螫過一次。當我繼續問他被多少昆蟲螫過時,他笑道:「誰會算被蜜蜂螫過多少次啊!你要我去算被火蟻螫過的次數嗎?」

佛萊非常坦白率直,老實到可能有些傷人。他是傑出的科學家,也是世界首屈一指的毒液專家。我認識他很久了,頭一次見面時,我只是個剛開始研究有毒獅子魚的年輕博士生。我去澳洲的時候,近距離接觸了鴨嘴獸(platypus)。我也拜訪了他在昆士蘭大學的實驗室,並且在校園酒吧「紅屋」與他共享一大罐啤酒。我們聊了很久,談話內容都是專業領域中的各種議題,後來我發現,我從來沒有真正問過他為什麼要研究會分泌毒液的動物。

佛萊說:「我一直都想研究這些動物。」他馬上就承認自己是因為喜歡這些動物才開始研究毒液。在他的個人網站上,他說研究毒液對醫學而言很重要。「不過這只是我要和這些漂亮動物玩耍的好聽藉口。」佛萊四歲時就大聲宣告以後要和毒蛇一起工作過日子。他是認真的,之後他拓展領域到海葵、蜈蚣、昆蟲、魚類、蛙類、蜥蜴、水母、章魚、蠑螈、懶猴(slow lorise)、蠍子、蜘蛛,甚至是有毒的鯊魚。這些動物讓他研究毒液,而毒液又激發了他的好奇心。現在關於毒液的研究,最吸引他的是「毒液能夠激起多少種亂七八糟的感覺」。

我、佛萊和他這類的毒液科學家,是因為愛上了那些動物才進而研究毒液。但是我越深入了解毒液複雜精妙的化學組成之後,就越對毒液本身感興趣,然後被更毒的物種所吸引。雖然在最樂觀的推估下,我對有毒動物的狂熱將會轉變成痛苦的學習經驗,然而不入虎穴、焉得虎子?這些動物能讓我們知道許多生態系統及物種之間的互動。我們能經由那些強效毒素研究人類的身體:無價。這些動物能讓我們了解演化的基本過程:無價。如果有機會研究這些動物隱藏在基因中的祕密,並且挖掘出來讓世人所知,那麼要我頂著進幾次急診室的風險,也是心甘情願的。我到世界各地旅行,親自接近各種能分泌毒液的動物,至今依然毫髮無傷。

不過嘛,有次被猴子咬了,這只要注射八次免疫球蛋白和四次狂犬病疫苗就可以康復。另一次則是遇上了海膽……內文試閱

第一章 生理機能的巔峰

如果你打算開列地球上最怪異動物的清單,那麼鴨嘴獸勢必輕易入榜。鴨嘴獸真的很怪,以至於喬治.蕭(George Shaw)在一七九九年首度對鴨嘴獸進行科學描述時,簡直不敢相信真的有這種動物。他在自己的著作《博物學家文集》(Naturalist’s Miscellany)第十卷中寫道:「懷疑是否真的有這種動物,不只能夠體諒,甚至值得讚揚。我應該承認,當時我幾乎不敢相信親眼所見之物。」我能了解這種心情。當我在澳洲墨爾本(Melbourne)的龍柏無尾熊動物園(Lone Pine Koala Sanctuary)看到一頭大大的雄鴨嘴獸時,幾乎不敢相信眼前出現的是真實存在的生物。靠近看,鴨嘴獸更像是精緻的木偶,屬於吉姆.韓森(譯註:美國著名木偶師,也是知名木偶劇The Muppets之父。)最偉大的傑作那類。

蕾貝卡.班恩(Rebecca Bain),綽號「貝卡」,她是動物園的首席動物飼育員,也是負責照顧園中兩頭雄鴨嘴獸的人之一。她很好心,讓我私下滿足對動物的好奇心。她發出哨聲,把巢中比較老的雄鴨嘴獸召喚出來。牠具備了河狸的尾巴、鴨子的喙、水獺的腳。雖然牠的這些特徵全都奇怪到無法想像,不過鴨嘴獸還有一個特徵,強壓過其他怪異之處。我就是為了這個特徵才到澳洲來,只為親眼見牠一面。你要小心雄鴨嘴獸,因為在已知的五千四百一十六種哺乳動物中,唯有雄鴨嘴獸才具備毒刺。雄鴨嘴獸用位於腳踝的毒刺打架,藉以爭奪雌鴨嘴獸。

目前已知有十二種哺乳動物會分泌毒液,除了鴨嘴獸之外,都是用咬的方式注入。這十二種哺乳動物中,有四種鼩鼱、三種吸血蝙蝠、兩種大獺鼩(solenodon,長吻、鼠狀的穴居哺乳動物),一種鼴鼠、懶猴以及鴨嘴獸。有些證據指出,懶猴其實可以分為四個物種,這使得總數量增加為十五種。即使如此,能分泌毒液的哺乳動物,三隻手就數得完。

就動物的演化譜系來看,能分泌毒液的物種分布於刺絲胞動物門(Cnidaria)、棘皮動物門(Echinodermata)、環節動物門(Annelida)、節肢動物門(Arthropoda)、軟體動物門(Mollusca)以及脊索動物門(Chordata),人類屬於脊索動物門。和其他門動物相比,哺乳動物中能分泌毒液的物種非常少。刺絲胞動物門包括了水母、海葵、珊瑚,整個門中物種超過九千種,全都會分泌毒液。但是如果要比數量,那麼能分泌毒液的節肢動物,包括蜘蛛、蜜蜂、黃蜂、蜈蚣和蠍子,加總起來絕對是壓倒性獲勝。還有能夠分泌毒液的螺類、蠕蟲與海膽。除了以上這些,脊索動物門中也有能分泌毒液的魚類、蛙類、蛇類和蜥蜴。

要冠上「能夠分泌毒液」(venomous)之名,得符合數條明確的要求。許多生物是「有毒性的」(toxic):這些生物含有某些物質(毒素),這些物質少量就能夠引起顯著的傷害。「能夠分泌毒液」、「有毒性的」、「有毒的」(poisonous)這幾個詞,在日常中彼此是可以交替使用的,現代科學家則對這些詞加以區別。有毒的物種和能夠分泌毒液的物種,的確都是「有毒性的」,因為牠們的身體組織能夠製造或儲存毒素(toxin)。你可能聽說過,任何東西只要劑量足夠,都是「有毒性的」,不過這句話並非完全正確。有些東西大量進入身體之後,的確多少會產生毒性,但若要非常多才能取人性命,那麼這種東西便不是毒素。可樂喝到某個量的確會死人,但是碳酸飲料讓人致死的量實在是太大了(你得一口氣灌下好幾公升才行),所以不算毒素。相反的,炭疽菌(anthrax bacterium)只要一丁點就足以致死。

藉由這些毒素進入受害者體內的方式,可以進一步分類物種是否具有毒性。如果毒素是經由消化道或是呼吸道進入而引起傷害,那麼這種毒素就會被當成是毒藥(poison)。箭毒蛙(dart frog)或河豚(pufferfish)這類「有毒的」物種,必須要等到其他動物犯了錯,才會施予毒素。有些科學家認為,除了「能分泌毒液」與「有毒的」動物之外,還可以細分出第三類具有毒性的動物,稱為「施毒的」(toxungenous)。施毒動物具備毒素,但是比較缺乏耐性,海蟾蜍(cane toad, Bufo marinus)或是射毒眼鏡蛇(spitting cobra)就屬於這類。牠們如果被冒犯者激怒,不用等到對方來碰或是來咬才能施予,而是主動噴出毒液攻擊。

生物要能冠上「能夠分泌毒液」這個鼎鼎大名的稱號,非但要具備毒性,同時得有特殊的方式把這危險的玩意兒送到其他動物體內,也就是要以積極主動的手段幹下毒這檔事。毒蛇有毒牙、獅子魚有棘刺、水母有刺絲胞、雄鴨嘴獸有毒刺。

鴨嘴獸的毒刺不容易發現。龍柏動物園的貝卡在同我講解鴨嘴獸與照顧牠們的方式時,我看著鴨嘴獸後腿上淡黃色有如牙齒般伸出的毒刺。這根毒刺約兩、三公分長,比我想像的還要大。被這麼大根的刺給扎到,就算沒有毒,那傷口也夠痛的了。為了拍攝近照,我的手伸到距離那根刺只有十幾公分距離。想到如果被眼前這頭動物刺到會有多痛,就讓我禁不住發抖。

鴨嘴獸的毒既可怕又恐怖。我聽說被鴨嘴獸刺到造成的傷害之痛,猶如經歷一場足以改變人生的深刻遭遇。鴨嘴獸的毒所造成的劇痛會持續數個小時,甚至數天。紀錄中,有位五十七歲的退伍老兵出外打獵時,路上遇見一隻看起來像是受傷又或許是生病的鴨嘴獸。他擔心這頭小動物的安危,便抱起了牠,好心的回報是右手被刺傷了,叫人想死的疼痛讓他在醫院待了六天。頭半個小時的治療中,醫師便使用了三十毫克嗎啡(一般病人的用量通常是每小時一毫克),但是幾乎沒有任何效果。老兵說,這種疼痛遠超過服役時遭砲彈碎片刺傷的疼痛。最後使用了神經傳訊阻斷劑讓整隻手都麻痺掉,才讓他覺得好過些。

比起其他有毒液的哺乳動物,鴨嘴獸的毒素還有更奇怪的地方。鴨嘴獸的外型奇特,像是從不同動物的身體部位拼湊出來;牠的毒液中含有的各種蛋白質,也像是從其他動物那兒偷來的。在鴨嘴獸的毒腺裡,有八十三種不同毒素的基因表現著,其中有些基因的產物,很像是蜘蛛、海星、海葵、毒蛇、毒魚和蜥蜴所產生的蛋白質,這就像是有人把各種能分泌毒液動物的基因,全都剪貼到鴨嘴獸的基因體(genome)中。鴨嘴獸從內到外,都是趨同演化(convergent evolution)的有力證據。趨同演化是指在血緣關係相距很遠的物種之間,因為受到相近的天擇壓力而產生極為相似的特徵。除此之外,鴨嘴獸獨特的地方在於牠是唯一已知不是把毒液用來獵食或防禦、而是用來爭奪伴侶的動物。

貝卡把那隻雄鴨嘴獸放回巢箱之前,先讓牠發洩怒氣。她拿出一條毛巾,垂在牠身後,鴨嘴獸馬上欣喜地用後腿揪住毛巾,奮力扭打。牠那全力將毒液注入毛巾的模樣,既可愛又可怕。我在心中默默感謝這頭怪異的動物容忍我的出現。我很確定牠心中所想的是,牠抓住的那條不是毛巾,而是我的手臂。

許多動物和鴨嘴獸不同,牠們是以特化的唾腺產生強烈的毒素,然後以針狀的牙齒注射毒液,蛇和大部分的哺乳動物便是如此。不過,懶猴送上毒吻的方式可是與眾不同。這種小型夜行性靈長動物,足以和鴨嘴獸爭奪「地球上最怪異有毒液哺乳動物」的頭銜:牠們有併排成梳齒狀的細長牙齒,齒間的縫隙能夠儲存造成劇痛的毒液。不過在送毒之前,牠們得先從位於肘部的腺體收集毒液。蜘蛛、蜈蚣和許多節肢動物,會藉由毒牙或是變形的口器送上毒液。你甚至可以說某些螺類也能送上毒「吻」:牠們會用髮夾狀的齒舌(radula,這種構造很像是硬化的舌頭)攻擊獵物。

有些動物是用針刺,例如我們熟知的蜜蜂、黃蜂、蠍子,還有能夠分泌毒液的魟魚(也稱為刺魟)。毛蟲、海星和植物有各式各樣的棘刺狀武器,能夠送上劇毒。刺絲胞動物含有「刺絲胞」(cnidocytes),是該門動物才具備的特殊構造。水母、珊瑚和海葵的觸鬚上有這種構造。如果其他生物靠得太近,刺絲胞能馬上射出用顯微鏡才看得到的帶管線細針。我們會想說,刺絲胞是專門用於送毒的系統,但其實刺絲胞的樣式和功能很多,其中只有一部分當作送毒之用,其他只是單純的鉤子或是釋出膠狀物質,用以捕捉獵物。造成傷害的構造分成兩大類,反應出毒液的兩個主要用途:一個是幫助取得與捕食獵物,另一個是對抗掠食者。用途不同,面對的天擇壓力也不一樣,通常導致產生不同的毒液活性。經由咬而施加的毒液主要是為了攻擊,而棘刺往往是防禦適應的結果。當然,這兩類中都有例外:蠍子和水母用刺殺死獵物,懶猴的毒牙則是用於防禦。通常這些物種會善用毒液,在需要的時機用於攻擊或是防禦。

攻擊性毒液多半會造成比較嚴重的生理災難,這類毒液中常含有強烈的神經毒素(neurotoxin),能夠麻痺要當作食物的對象;或是具有可怕的細胞毒素(cytotoxin),幫助消化眼前的大餐。不過就人類而言,這些毒液的毒性可能非常輕微:如果毒液作用的目標是昆蟲,或是其他體型上與人類相差甚多的動物,那麼毒液中的成分在人類組織所引發的效果可能就與在獵物身上不同。也可能是傳遞毒物的系統沒強到能刺穿人類的皮膚。舉例來說,許多海葵對人類無害,因為牠們所具備的刺絲囊(刺絲胞中「發射」刺絲的構造,具有最常見的刺絲)無法穿透人類皮膚。防禦性毒液含有的神經毒素則不同,通常會造成劇烈且無法消解的疼痛,好用來警告掠食動物說:你找錯當成大餐的對象啦。由於防禦性毒液的主要目的是警告,大多不會致死。

不過,毒液的共通點是它們都很昂貴。我的意思並不是指它們在黑市的價格很高(有些毒液的確能夠賣一大筆錢),而是製造這些毒液得耗費許多能量。動物要製造並且維持劇毒武器,得耗費好不容易才得到的熱量,而這些熱量本來可以用在其他重要的地方,例如生長或繁殖。

科學家從數種不同的證據中,知道製造毒液所費不貲。最明顯的線索可能是在演化樹(evolutionary tree)上那些能分泌毒液的分支(clade)中,有許多物種已經不再製造毒液了。如果毒液在演化過程中好用得不得了,除非是得不償失,否則不會有哪個物種會放棄製造。例如從捕捉活動性強的獵物改為活動性弱的,那麼毒液就沒那麼有用了。科學家相信,當埃杜西劍尾海蛇(marbled sea snake, Aipysurus eydouxii)的攝食行為改成吃卵時,也就失去製造劇毒的能力了。

在許多能夠分泌毒液的分類群中,也有類似毒性降低或喪失的重要例子,紅尾蚺(constrictor snake, Boa constrictor)就是如此:有些科學家認為,分泌毒液的爬行動物出現的時間點,是在蛇類與蜥蜴演化分開之前,但是以捲纏方式就能捕捉到足夠獵物的物種,便不再需要送上毒吻了。分泌毒液魚類的支族中,有些並不會分泌毒液,這意味著魚類頻繁地得到又失去了產生毒液的能力。就演化的觀點來看,具備毒性並不值得。

對於所有能分泌毒液的動物而言,有另一件事是確定的:人類對牠們深深著迷。在已知最早的醫療文獻中,部分便詳細描述了受到這些動物螫咬後的痛楚,亞里斯多德(Aristotle)與埃及豔后克莉奧佩托拉(Cleopatra)之流也曾仔細思考過這些動物的用途。羅馬帝國的勁敵、朋土斯(Pontus)國王密特里達提六世(Mithridates VI),對毒藥與毒物便有無限的熱情,甚至有「毒藥之王」的稱號。十二歲那年父親死於毒殺,因此他年輕時便在尋找能解所有毒藥的萬靈丹。他每天服用少量毒藥,相信長久下去便能對所有毒藥免疫。

追隨在毒藥之王後面的有尼坎德(Nicander,約西元前一八五-一三五年)與蓋倫(Galen,西元一三一-二○一年),這兩人都記錄了大量的有毒動物,以及被牠們螫咬後的治療方式。這些醫者咸認毒液與醫藥上的至高權威,到了十五、十六世紀,他們的作品依然廣為流傳,並且翻譯成拉丁文和其他語言。

雖然有許多醫師和作家論及能分泌毒液的動物,但是到了十七世紀才有科學家有系統地研究這些危險的生物。弗朗切斯科.雷迪(Francesco Redi,約西元一六二一?-一六九七年) 首先匯集了當時對毒蛇的知識,同時指出毒蛇製造的是毒液而非毒藥,這些毒液要注射到皮膚之下才會致死,如果用吃的則完全無害。到了十九世紀,現代分類學興起,科學家開始將能分泌毒液的動物分門別類。

奇怪的是,雖然科學家最早在一八一六年就已記錄在鴨嘴獸標本上發現到刺,但是對於這種動物是否會分泌毒液,卻爭論了幾十年。巴黎大學(University of Paris)的解剖學與動物學主席亨利.布蘭維爾(Henri de Blainville,西元一七七七-一八五○年)首先仔細描述了鴨嘴獸的刺以及相關腺體,並提出結論:刺是施放毒液的器官,其目的是為了注入毒素,「就像是毒蛇那樣」13。不過在一八二三年,一位匿名的醫學評論家對《雪梨晨鋒報》(The Sydney Gazette)保證說:「為了平息那個引起許多爭議的論點,我特別解剖了這種動物,不論是在活體或是死體中,都找不到所謂的毒囊。不只我一個人這樣想:這種動物沒有毒,除此之外,應該也沒有附屬於那根刺的腺體。」

一八二九年,有位律師湯馬士.艾斯福特(Thomas Axford)寫道:「我堅信這種動物無法經由刺來注入毒素。」他甚至進一步說:「我非常確信這根刺沒有毒,所以也不怕被刺傷。」

雖然有許多可靠的中毒報導,但是十九世紀的人們大多認為鴨嘴獸無毒。一八八三年,英國博物學家亞瑟.尼可斯(Arthur Nicols)還嘲笑「鴨嘴獸是有毒的」這個想法,自我感覺良好地駁斥那些關於鴨嘴獸的警語:「黑皮膚的伙伴看到我毫無防備地把玩鴨嘴獸標本上那被誤認為武器的刺,浮現擔憂之情,指出要小心那根刺。這是澳洲原住民對自然史無知 的另一實例。」當時的人會看重鴨嘴獸,是把牠當成爬行動物演化為哺乳動物時過渡的物種:這種哺乳動物會生蛋呢!而不是因為鴨嘴獸會分泌劇毒。不過到了十九世紀末,越來越多科學家對毒液產生興趣,因而刺激技術進步,構成現代毒液研究的基礎。當時毒液的科學正在起飛,正好解決了鴨嘴獸是否會分泌毒液的爭議。

早期的科學家會對毒液有興趣,主要是因為這些危險動物在臨床醫療上的重要性。醫療文獻中可以散見各種實驗,有的測定毒性強弱、有的觀察生理反應、有的探究治療成效。現在這些實驗統稱為功能性試驗(functional assay)或生物測定法(bioassay)。這是科學家首次進行可靠的研究,好了解毒液引發的各種效應,這種「效應」通常也稱為「活性」,例如某種毒液是否會殺死細胞,或是刺激肌肉收縮。再以活生生的動物進行實驗,比較各種結果之後,科學家就更清楚哪些毒液侵害的是哪些系統,藉此發展急救方法。他們也開始比較不同物種間類似的毒液,例如同屬的各種毒蛇所分泌的毒液對破壞紅血球能力的高低(壞死性毒液的共通活性),這樣就能分出哪些毒蛇更毒些。

科學家也發現了治療最嚴重螫咬傷的祕密。一八九六年,路易斯.巴斯德(Louis Pasteur)的門生艾伯特.卡默特(Albert Calmette) 首先發明了抗蛇毒(antivenom)。當時他人在越南,有次洪水把單眼紋眼鏡蛇(monocled cobra, Naja kaouthia)逼進了他所居住的村莊,被咬的人猛然增加,他因此研究治療致死毒傷的方法。他的解決方式是把眼鏡蛇毒注射到馬的身體,接著取出馬血清,注射到遭蛇吻的人身上。這便是首批抗蛇毒。抗蛇毒讓身體的適應性免疫系統(adaptive immune system)製造出能和毒液中的毒素結合的抗體,使得毒素無法造成傷害。每年抗蛇毒都挽救了無數人命,但依然有改善的空間。現代科學家正在尋找泛用的抗蛇毒,好簡化治療過程,並且能在不確定毒蛇種類的狀況下治療也不會導致危險。目前還不清楚這樣的療法能否成功。

蛇毒的研究在十九世紀發生了重大的轉變,可是對於鴨嘴獸的認知還卡在過去的誤解,到了一八九○年代,鴨嘴獸那根刺到底有什麼功用?這樣的問題才重新浮上檯面。一八九四年,由於被鴨嘴獸毒傷的可靠報告累積得越來越多,《英國醫學期刊》(British Medical Journal)挑戰一八三○年代以後就流行的傳統觀點,大膽提問:「鴨嘴獸有毒嗎?」 一八九五年,首次以活體動物進行的實驗 終於展開了:從鴨嘴獸的刺所取出的毒液,注射到兔子體內。結果非常明顯:「鴨嘴獸毒液造成的效果,非常近似於澳洲的蛇毒。」用化學方式分析鴨嘴獸的毒液,顯示其中含有能切斷蛋白質的酵素,這類酵素稱為蛋白酶(protease)。研究也發現到為何中毒現象並不一致,因為毒性會隨著季節變化,在生殖季節產生的毒液效果最強,由此可以證明,雄鴨嘴獸分泌毒液是為了爭奪雌鴨嘴獸。

一九三五年,毒液科學家查爾斯.凱拉威(Charles Kellaway)與萊梅厥(D. H. Le Messurier)明確指出鴨嘴獸的毒液近似「微弱的蛇毒」。不過接下來的三十年,鴨嘴獸毒液中的明確成分卻無人研究。這是由於自一九三○年代起,毒液研究偏離了早期研究者所關注的純粹臨床工作,當年科學家注重的是毒液劑量、人類的中毒狀況與治療方式。雖然還是有很多科學家從醫學的觀點研究毒液與抗毒液,不過在一九四○與五○年代出現了新一批科學家,他們進行的是分子機制的基礎研究。科技進步,也讓這些科學家開始了解毒液與其成分的演化過程,因此有了全新的看法:毒液是潛力無窮的藥物。

毒液的研究到了近代才能真正展開,原因之一在於我們缺乏適當的方式去梳理從動物身上取得的天然毒液、區分各種成分。化學家極為擅長區分各種類型的分子,例如把脂質與蛋白質區分出來,但是他們當時無法仔細地把毒液中的成分一一分離。這項工作有些像是處理待洗衣物:科學家能夠分出襯衫與襪子,可是沒辦法進一步照衣物顏色或長短袖分類。有些毒液含有數百種胜肽(peptide,短鏈的蛋白質),可能全都有辦法溶於水中。所以說,用水萃取毒液成分而得到的「水層萃取液」(aqueous fraction)中,可能含有數百種不同的毒性分子。這樣的萃取液注射到小鼠體內使小鼠中毒,也不可能知道哪些毒性分子是罪魁禍首。

幸好在二十世紀初期,俄國科學家米哈爾.塔茲維特(Mikhail Tsvet)發明了分析植物色素的方式:色層分析(chromatography)。這種方式後來發展出許多變化與改良版本,現在科學家可以利用色層分析法分離並確認毒液中的成分。進行色層分析法時,混合物要溶解在液體中,這種混合物稱為「移動相」(mobile phase),要通過具備特定性質的「固定相」(stationary phase)結構,這種結構可能只是一根柱狀材料,溶液只因為重力引導流經其中;也可能具備特別的化學性質,能夠「黏住」特定類型的分子。當混合液流經固定相,其中的分子會因各種微小的差異,諸如大小、立體結構、化學性質等,而有不同的流動速度,科學家更能藉此細分毒液中的成分。

在一九四○和五○年代,新的色層分析法發展出來了,稱為高效液相層析法(high performance liquid chromatography, HPLC),這是目前研究毒液最重要的科技。進行高效液相層析法時,柱狀材料的質地比較細緻,並且以高壓取代重力,驅動溶液通過柱狀材料,科學家便能藉以區分毒液中的每一種成分。巧的是,在二十世紀中期,科學家也發明了凝膠電泳法(gel electrophoresis,簡稱「電泳」),用以分開不同大小的蛋白質、DNA或RNA。進行電泳時會用到電場,讓帶負電的分子在凝膠中移動,凝膠的性質會影響部分分子在凝膠中移動得比較快,如此一來,在固定的時間中,不同的分子在凝膠中移動的距離便有所不同。你可以想像,在施加的力道相同時,針會比手指更快插入糖漿中。如果用在分離蛋白質,主要能區隔出不同大小的蛋白質,讓科學家大致了解某種毒液中約有多少相異的蛋白質。在檢驗遺傳物質萃取或增量(amplification)這類的實驗是否成功時,電泳更是方便好用。目前在每個研究毒液的實驗室裡,操作電泳絕對是必備技能。

現代的毒液研究主要跟上述這兩種主要的科技進展走。到了一九七○年代,全世界的實驗室都有辦法檢驗天然毒液中的各個成分,測試這些成分的活性,然後找出哪些是引發毒液整體效應的主要成分。在這段時期,科學家找到了許多毒液成分,包括從巴西蝮蛇(Bothrops jararaca)的毒液中找到卡托普利(Captopril),這種治療高血壓與心臟衰竭的藥物上市後,一直都很暢銷。

作者資料

克莉絲蒂.威爾科克斯(Christie Wilcox)

威爾科克斯是美國夏威夷大學細胞與分子生物學博士,專精生態學、演化與保育生物學,長期以有毒動物為研究主題。她也是備受肯定的科普作家,文章常見於《探索》(Discover)、《紐約時報》(The New York Times)、《華盛頓郵報》(The Washington Post)和《科學人》(Scientific American)等刊物,同時經營科普部落格分享對生物的熱愛,擅長透過機智的文筆在學術研究與媒體傳播間取得微妙平衡。目前在夏威夷大學太平洋刺胞動物實驗室擔任博士後研究員。 相關著作:《毒特物種:從致命武器到救命解藥,看有毒生物如何成為地球上最出色的生化魔術師》

基本資料

作者:克莉絲蒂.威爾科克斯(Christie Wilcox)

譯者:鄧子衿

出版社:馬可孛羅

書系:Life and Science

出版日期:2018-06-05

ISBN:9789578759091

城邦書號:MX0003

規格:平裝 / 單色 / 288頁 / 15cm×21cm

注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ