- 庫存 = 7

放入購物車

放入購物車 放入下次購買清單

放入下次購買清單

沒有媽媽的女兒—不曾消失的母愛

- 作者:荷波・艾德蔓(Hope Edelman)

- 出版社:橡樹林文化

- 出版日期:2022-05-05

- 定價:580元

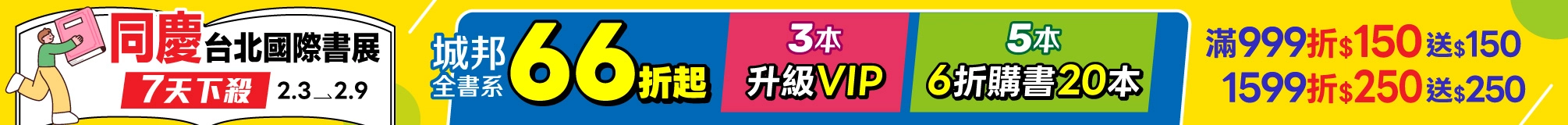

- 優惠價:75折 435元

- 優惠截止日:2026年2月9日止

-

書虫VIP價:435元,贈紅利21點

活動贈點另計

可免費兌換好書 - 書虫VIP紅利價:413元

- (更多VIP好康)

分類排行

最近瀏覽商品

內容簡介

★初版即登《紐約時報》暢銷榜,至今熱賣逾五十萬冊

★二十週年全新修訂,新增作者二十週年紀念版後記、154位沒有媽媽的女性參與之問卷調查

一本療癒的書,代替那雙呵護的手,撫慰您的心靈

「我的母親在我十七歲時過世。」—這是關於作者的介紹之一。

本書是一本關於「青春期喪母女性」的書籍,書中訴說作者十七歲喪母的經歷,搭配心理學研究說明喪母之痛隨著時間產生的轉變,以及多達百篇的訪談撰寫而成。作者十七歲喪母時渴望藉由書籍知道該如何處理喪母的情緒難題,當時她急欲尋求的答案卻在十年後才找到。沒錯,就是在書寫本書時,作者與獨自走過這些年的自己產生對話,找到了當時迫切想要知道的答案、治癒了自己,同時也盼望本書能帶給相同經驗的讀者們一個溫暖的慰藉。

九十九位喪母女性的訪談、受訪者年齡橫跨十七歲到八十二歲

本書於初版發行不到兩個月就登上《紐約時報》暢銷榜,讀者的書信如紙片般飛來,書信中都是有相同經驗的女性,有的人訴說著她們是如何熬過當時的情緒風暴、如何一個人走過那條孤單的路。而更多的是由衷得感謝作者於書中肯定她們深沉的傷痛、也讓她們有機會再一次審視並安慰從少女到成年女性這段時間的自己。

媽媽過世之後,女兒的悲痛永遠沒有徹底結束的一天

不管是過去或現在,「傷痛」都被視為一種需要被克服的東西,但對於喪親的人傷痛是循環性的,尤其對於青春期喪母的人更是如此,載浮載沉的哀悼之路陪伴她們成長,甚至於經歷了第一次戀愛、第一次分手、畢業、工作、結婚生字等人生重大轉變後,生命中仍然有一個無法被填滿的洞,也只有她們知道,對於母親的想念、渴望以及希望媽媽還在的心情,永遠都不會消失。

~~各界好評推薦~~

「扣人心弦⋯⋯獨具見地⋯⋯動人而難能可貴,處理了一個受到忽略的題材。」——《紐約時報》書評

「與各個年齡失去母親的女性產生共鳴。」——《華爾街日報》(Wall Street Journal)

「撫慰人心⋯⋯雖痛苦卻解憂。」——《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)

「有豐富的個人經驗為證,輔以喪親相關的心理研究資料⋯⋯成功打開具有抒發作用的對話,將一件改變一生的事件個人化,為任何年齡活在喪母陰影下的女性提供指引與幫助。」——《出版者週刊》(Publishers Weekly)

「本書深刻改變了我的人生,也改變了我看待喪母這件事的眼光,讓我重新審視喪母的意義。荷波對此一課題的投入和將心比心的情懷,讓我立刻覺得自己不是那麼孤軍奮戰,並給了我莫大的勇氣以喪母的女兒之姿繼續前進。」——克萊兒・畢德威爾・史密斯(Claire Bidwell Smith),暢銷書《痛了,才知道愛原來一直都在》、《當焦慮來臨時》作者

「聰穎、勇敢、撫慰人心、充滿智慧,如果你或你愛的人面臨喪母之痛,《沒有媽媽的女兒》是一本不可或缺、啟迪人心的必讀之書。」——雪兒・史翠德(Cheryl Strayed),《紐約時報》暢銷書《那時候,我只剩下勇敢》、《暗黑中,望見最美麗的小事》作者

目錄

前言

第一部:失去

第一章 悲傷的季節:哀悼有時

第二章 改變之時:女兒一生的發展階段

第三章 因果關係:沒有哪條路是最好的路

第四章 後來的失去:學習如何放手

第二部:改變

第五章 爸爸的前世情人:父女二重奏

第六章 兄弟姊妹:手足相連(和不相連)

第七章 尋愛:親密關係

第八章 當女人需要女人:性別角色

第三部:成長

第九章 她是誰,我又是誰:發展獨立的身分認同

第十章 大限來時:生老病死

第十一章 當女兒成為母親:孕育下一代

第十二章 浴火鳳凰:創造力、成就與成功

結語

二十週年紀念版後記

附錄(一)原版無母之女問卷調查

附錄(二)

內文試閱

第二章

改變之時

女兒一生的發展階段

我父親在一九七三年買了那件浣熊皮草大衣給我母親。大衣的長度到大腿中間,有一條堅固耐用的咖啡色拉鍊。整個童年時期,我都看她穿那件大衣度過紐約郊區的冬天。當然,她也不是真的需要一件浣熊皮草大衣,羊毛料就夠保暖的了。但在一九七〇年代中期的紐約州湧泉谷(Spring Valley),浣熊皮草大衣就像是介於美膳雅(Cuisinart)和凱迪拉克(Cadillac)之間的一種象徵。我母親開始穿浣熊皮草大衣幾年後,我們家後院添了一座游泳池。一切按部就班。

浣熊皮草大衣的地位不能和貂皮長大衣相提並論,但它總是一件皮草大衣,我母親白天穿它,晚上去非正式的社交場合也穿它。她的身材高䠷,肩膀又方又寬,完全撐得起那件大衣。大衣的顏色是灰褐色,色調幾乎就跟她那染上幾縷灰白的短髮一樣。襯著這片單一的色調,她的紅色唇膏看起來總像一個驚喜。她開車時,我喜歡坐在副駕駛座,一手靠在她軟呼呼的大衣毛料上。深夜時分,我父母從外面看電影、打保齡球或和鄰居吃完晚餐回來,我父親接著開車送保母回家,母親則來臥房跟我道晚安。我站在床鋪上,把臉埋進她的頸窩。她的大衣上仍帶有外頭的涼氣,我聞得到她皮膚上最後一縷香奈兒五號的味道。她晚上擦香奈兒,白天擦露華濃查理。

我有幾位同學穿兔毛大衣上學,但除了兔毛以外,其他皮草都是成人限定。在我們社區,有些阿姨會穿長及腳踝的狐毛大衣和貂皮大衣,那是她們老公送的週年紀念禮,而這些阿姨通常開四門賓士轎車。我母親開的是奧斯摩比休旅車。車子夠大,一口氣可以載我六個朋友。這一切我都不覺得有什麼問題,直到上了九年級,人人都開始穿起設計師品牌服飾。我一件也沒有,這種事開始變得很重要。一天下午,我母親帶我去逛街,買了兩條Gloria Vanderbilt燈芯絨長褲和一條Jordache牛仔褲給我。她說她知道我有多想跟同儕打成一片。

那時我十四歲,還不覺得被大家看到我和媽媽在一起很丟臉。但到了那年年底,我就幾乎完全告別她的陪伴,只跟朋友混在一起了。我成天待在停車場和別人家的娛樂室,只在需要父母載我回家時才願意承認他們的存在。然而,我還是很放心,我有十足的安全感,我知道儘管我把媽媽拒於千里之外,她並沒有以牙還牙棄我於不顧。十年級的某個冬日裡,我上西語課時身體不舒服,難受到必須打電話請她來學校接我回家。我躺在保健室的沙發上,只見她穿著那件浣熊皮草大衣趕到學校。外頭很冷,她的臉頰凍得紅通通,手肘上掛著一個設計師品牌手提包。她衝過來把手按在我的額頭上,很快簽好請假單帶我回家,我心想她看起來一副亮麗又能幹的模樣。我們雙雙穿過寬敞的走道朝停車場走去,我很想把所有的教室門打開大喊:大家看啊!看我那年輕漂亮的媽媽,她來解救我了!

那是在她生病之前的事了。那年後來,她動了手術、掉了頭髮,每天早上吞白色藥丸,吃藥吃得胖了十八公斤,每次照鏡子都會掉眼淚。漸漸的,她一個人關在家的時間越來越多。傍晚做完化療,在我載她回家的路上,她會緊緊抓住我的手臂,克制想吐的衝動。在那之後,她又活過一個冬季,而我不記得她穿過那件浣熊皮草大衣。事實上,在那十六個月當中,除了睡衣和浴袍,我不記得她穿過別的東西,儘管我知道她的衣櫃裡有滿滿的衣服。就如同幫紙娃娃穿上紙板洋裝一般,我讓她在我的想像中穿上一身時髦的裝束。當記憶變得越來越模糊,幻想往往就應運而生。現在都事隔二十多年了,每一年我記得的又更少一點。

然而,也有一些事情我還寧可忘記。我猜我大概不是一個特別好養的青少女吧。滿十五歲時,我滿腦子只想宣告獨立,對家裡的事沒什麼興趣。還有其他事情占據我的心思——當我媽在和她的朋友吃午餐、做指甲時,我在和我的朋友學抽大麻。當她的麻將團在樓下的牌桌上交換八卦和象牙麻將牌時,我和男友在隔壁房間的地板上,他的手摸進我的上衣裡。或許是一九八〇年代典型的青少年會做的事。但有一天,一切都停了。

在我滿十六歲前,三月中旬的一天下午,我媽說:「我的腫瘤是惡性腫瘤。」她剛從診所回來,我衝到樓梯頂端去找她。

「什麼意思?」我說著不禁後退一步。

「喔,天啊。」她扶著樓梯的柱子說:「意思就是醫生要切除我的乳房。」

我想她還說了些別的,但我只聽到這些。「不!」我大喊著推開她,衝進我的房間。她跟在我身後,敲著緊閉的房門,我吼道:「走開!不要管我!」即使在當下,躺在房間地板上,我都知道這件事代表我的童年結束了,比起初經,比起初吻,這件事絕對更具代表性。我用我房間的電話打給一個朋友。「我媽得了癌症,我可以去找妳嗎?」說完我就跑了一英里,在我們兩家的中間點跟她碰頭,她和另外兩個朋友已經等在那裡了。途中要穿過一塊墓地,我卯足全力朝她們跑去,跳過墓地上兩座低矮的墓碑,像是要把自己發射到另一個時空般衝過去。

切除乳房之後,醫生給了我媽兩顆橡膠球,讓她做捏球運動鍛鍊胸部肌肉。當她坐在廚房裡捏橡膠球時,我學會以沉默取代憤怒。「不要惹妳媽不高興」是一句不成文的規定,沒人說出口,但我聽得清清楚楚。於是,我把音樂開得很小聲。在餐桌上,除非有人跟我講話,否則我不開口。天黑之後,男友從我位在地下二樓的臥房窗戶溜進來又溜出去。我在怨恨和恐懼之間擺盪,成長的腳步躊躇不前。我既怕和我媽分開(因為我如果不在她身邊,誰曉得她會出什麼事?),又很氣她的癌細胞拖住我的腳步(因為我如果不邁開腳步,誰曉得我會怎麼樣?)。每一次,我覺得有充分的自信可以朝獨立再邁進一步時,家裡的情景就會用力把我拽回去。喔,天啊,這一切真是亂七八糟。

七月四日,我十七歲生日過後兩週,我聽完一場演奏會回家,把頭探進我父母的臥房,跟他們報告說我回來了。

「我到家了。」

我母親癱在一張沙發椅上,無所事事地轉著電視頻道,但當她看到我時,她一骨碌坐起來,笑著問道:「演奏會怎麼樣?」

「很好啊。」

「是誰的演奏會?」

「詹姆士・泰勒(James Taylor)和另一個人。」

「真好。彈了多久?」

「兩小時。」

「兩小時?好久喔。沒有中場休息嗎?」

「沒。」

「跟我說說看,觀眾的反應怎麼樣?」

「很熱烈。」

她繼續問個沒完,我越來越煩躁。又被問了五、六個問題過後,我爆發了:「現在是怎樣?審犯人嗎?」說完我就氣呼呼地下樓回房間。我母親是彈古典鋼琴的,她對民謠壓根不感興趣,幹嘛突然對這場演奏會那麼關心?幾分鐘過後,我父親沒敲門就走進我房間,說:「妳有必要這樣嗎?妳媽被妳弄哭了。她自己沒辦法出門。她要的只是聽妳說說今天過得怎麼樣。妳連這點事都做不到嗎?」

我逼自己看著他。我的臉頰羞得發燙。我爸氣到發抖,但他沒對我大吼。這是我第一次懷疑我媽可能快死了。

辦完喪事後,我把她的衣物裝箱,準備送去公益組織。七月下旬的一個上午,我父親從辦公室打電話來說:「我做不到,能請妳幫忙嗎?」那天下午,我就著手整理起來,我最好的朋友坐在主臥室的床上,默默給我精神支持。我很仔細也很機械化,小心翼翼地把每一件毛衣打開再折好,盼著我母親不曾寫過的遺書掉到地上。折衣服時,我盡量不去想這當中的每一件單品。我怎麼能去想呢?每一件都有它自己的故事——綠白相間的那件居家連身裙,是她用慢燉鍋煮東西時穿的;動過乳房切除手術後穿的那件紅色浴袍,是我們一起去挑的;我十年級時在學校拍的半身照,身上穿的是她的紫色絲絨毛衣。我一格一格整理她的抽屜,有條不紊地從左邊整理到右邊,把占據整間主臥地板的大紙箱一一裝滿。

忙完之後,我拖著箱子穿過走道,來到掛大衣的衣櫃。這時我被打斷了——電話響了還是我跑去喝杯水之類的,總之我再也沒回去清那最後一個衣櫃。於是,那件浣熊皮草大衣就一直留在衣櫃深處,藏在我父親的舊羊皮大衣和我妹妹的滑雪裝後面,直到翌年我離家上大學為止。

我為什麼帶它一起走?當然不是因為我覺得沒人會發現,但我確實不打算告訴任何人。我暗自把它裝上運到芝加哥的大皮箱裡,家中不曾有人提到那件大衣不見了,或許真的沒人發現,也或許他們沒放在心上。我不得而知。到了中西部,我把它掛在我自己的衣櫥深處,先是學校宿舍的衣櫥,接著是我住了三年的校外公寓的衣櫥。我沒有明確的計畫要穿它,但我猜自己總有一天會把它穿上身吧。

看到我有我媽的皮草大衣,室友們的反應很微妙。她過世那天一早,我在天亮前去她的珠寶盒,拿了她的結婚戒指。後來好多年,我的右手都戴著那枚戒指。每當我告訴旁人那枚戒指的來歷,大家都會讚歎說:「好美喔!」那件浣熊皮草大衣得到的反應就不同了,旁人通常覺得很訝異或不舒服。一回,有個朋友設法跟我解釋她的感受:「結婚戒指代表妳的未來,但死掉的浣熊?就好像妳用過去把自己裹住似的。」

我從沒試著解釋過,那件蒙塵的舊大衣散發著一股永恆的溫暖——誰會懂得呢?我也不曾告訴任何人,我母親過世後的前幾年,我有時會湊進衣櫃裡,把臉埋進皮草中嗅來嗅去,想找到留有淡淡的露華濃查理香水味的地方。

在校四年留著那件浣熊大衣期間,我總共只穿過它一次。我在大學有一群朋友是校園自由派中堅份子,不久我就加入他們吃素、簽署請願書、捍衛動物權的行列。我對憤慨和反抗的情緒再熟悉不過。這些情緒讓我覺得靠我母親很近,或至少讓我靠近我們共度的最後一段日子。而我的叛逆期拖得很長,遠遠超過必要的時間,一直延續到她過世以後。整個大學期間,姊妹會裡的姊妹一顆顆算著項鍊上的串珠 ,我則一件件算著自己的委屈和不平。我以非黑即白的極端對比建構我的世界,事實真相如何不重要,只要每次都有一個明顯的受害者讓我支持認同就好——這個受害者最好還是我自己。

大三的時候,我聽說芝加哥市中心有像我這樣的人在對皮草大衣潑紅漆,或許那只是個謠傳。無論如何,到了這時,我對皮草曾有的物質迷戀早就退燒了。一天,我在整理衣櫥裡的冬季衣物時,看到衣櫥深處的一坨皮草不禁嚇得倒彈,過了兩秒才想起那是什麼。

說來慚愧,我必須承認自己當下沒有處理掉那件大衣。我又保存了一年。接著,有一天,我在上課前沒來由地把它從衣櫥裡拖出來穿上身。那是密西根湖畔一個嚴寒的冬日早晨,這麼冷的天似乎是穿皮草的好理由。但出門朝校園走了兩條街之後,我就覺得自己蠢斃了。站在街角,周遭路人穿的盡是L. L. Bean休閒外套和長及腳踝的長大衣,我明白到自己再也不可能穿上那件浣熊皮草了。跟毛皮養殖業或怕被潑紅漆無關,穿上這樣一件皮草是正經事,是太太、媽媽、婆婆們的正經事,是在紐約參加二月晚宴和聽歌劇的正經事。我發覺,這種正經事每一分每一毫都和我媽有關,和我扯不上什麼關係。趁著還有充裕的時間趕去上課,我衝回我的公寓,把大衣掛回衣櫥裡。兩星期後,我低調地把它塞進一袋準備送給公益組織的衣物裡,就這樣把它送走了。

有時我納悶,如果我和我媽多相處幾年,或如果我和她少相處幾年,情況會怎樣?我們會不會省掉幾年的嫌隙和爭吵?我們會不會變成朋友?幼年喪母的女性往往羨慕地看著我比她們多出的歲月,二十幾歲喪母的女性則告訴我,她們若是在十七歲喪母肯定熬不過來。有過一個媽媽再失去她比較好,還是從來沒有媽媽比較好?我沒辦法回答這個問題。我只知道無論在任何年紀,喪母都是一件令人心碎的事情。無論我們活到多老,我們終其一生都渴望母愛。在生病時、壓力大時、人生面臨轉變時,我們總是渴望得到她的安慰,我們相信那份安全與慰藉唯有她能給。

有許多文字作品都以母女關係為題,相形之下,探討喪母課題的文章少之又少,以至於我們自然會去看媽媽在世時存在的東西,並預期一旦她不在了,這些東西也會隨之消失。但事情不是那麼簡單。說媽媽幫孩子建立自尊,並不是在說沒有媽媽的孩子就沒有自尊,而是在說她要透過其他辦法建立自尊。這就是為什麼喪母的年紀很重要。喪母的年紀顯示出她可能需要解決的成長課題,以及有什麼情緒資源和認知工具能幫助她因應眼前的危機,並指引她進入人生的下一階段。

作者資料

荷波・艾德蔓 Hope Edelman

「我的母親在我十七歲時過世。」—這曾是作者荷波・艾德蔓幾十年來最擺脫不了的標籤。 作者荷波・艾德蔓17歲時渴望藉由書籍瞭解如何處理喪母的情緒,礙於當時社會的不重視,她並未找到相關的書籍,二十幾歲時,她決定提筆書寫這段經歷,這是她的第一本書,也是作者之路的開始。她同時是一名演說家與教授,旅行到世界各地,談早年喪母的長期影響。 她於1992年拿到愛荷華大學拿到非小說類寫作碩士學位。在2012年,大學時期的母校西北大學將她列入麥迪爾卓越成就名人堂。目前任教於洛杉磯安提俄克大學(Antioch University)藝術創作碩士課程。 她與先生育有兩個女兒,目前一家人定居於加州托班加峽谷。 艾德蔓十幾年來致力於協助無母之女,並提供許多支援,詳情可見:https://hopeedelman.com/、https://www.motherlessdaughters.com/注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ