- 庫存 = 7

放入購物車

放入購物車 放入下次購買清單

放入下次購買清單

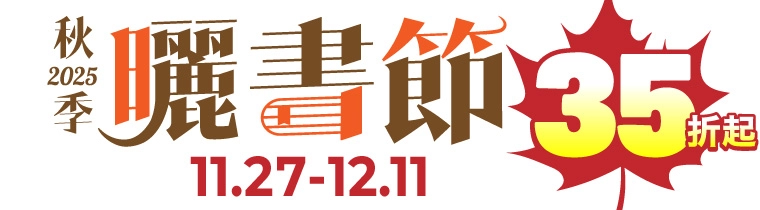

本書適用活動

分類排行

-

希塔療癒:世界最強的能量療法

-

Rewire-神經可塑性:用神經科學突破行為模式迴圈,終結焦慮、恐慌和憂鬱,實現最佳的心理健康

-

豐盛之流

-

多巴胺國度 + 多巴胺國度實踐篇

-

懂你自己,才能做你自己:找到你的天賦與道途,人生會更自由與豐盛

-

心能靜下來嗎?:與當代偉大思想家克里希那穆提的60堂寧靜對話,讓生活、學習,以及冥想安頓你的心智

-

不想談也沒關係:心理師帶你以非語言方式,為封閉的心靈打開些許空間,擺脫失落,獲得療癒

-

馴服多巴胺:一本書教你掌控體內的欲望分子,在縱欲時代抗拒無止境「想要更多」的誘惑,用意義感充實每一天

-

情緒覺察:情緒要上來了,怎麼辦?從觸發到平靜,轉化關係衝突,找回內在安全感

-

別對每件事都有反應【2025限量暢銷特典版】:淡泊一點也無妨,活出快意人生的99個禪練習!

內容簡介

你的好,不需要靠愛情才能證明!

有的人急於脫單,害怕寂寞,沒有愛情就會懷疑自我價值;

有的人極端依賴,為了維持關係、留住對方而卑微討好……

為什麼我們如此渴求愛,甚至到了「上癮」的地步?

任何型態的成癮,都可能是一種我們以為或試圖解決問題的方式:

每天滑手機、等訊息、檢查社群……,

這段愛情真的讓你快樂,還是成了你戒不掉的毒?

它如何影響你的選擇、焦慮與幸福感?使你被愛情馴化?

我們會不會用盡全力追求、害怕失去,卻忽略了真正的自己?

「愛,應該讓人自由,而非上癮。」

這本書,寫給曾在愛情裡迷失的你,

帶你拆解愛情成癮的脈絡、特徵與困境,

希望能讓你從中找到出口,活出從容自在的自己。

不要讓過去的傷定義我們,我們可以選擇如何回應,

決定要如何與傷共存、繼續走下去。

專業諮商心理師楊雅筑給你的溫柔提醒:

● 何謂愛情成癮?有哪些特徵?

● 為什麼我總是陷入辛苦的戀愛關係中?

● 為什麼我如此害怕單身?

● 渴愛的背後,是哪些傷所造成的?

● 哪些反應與行為,會讓我離愛情越來越遠?

● 如何覺察與療傷,找回真正健康與有界線的關係?

目錄

第一章 認識愛情成癮:為什麼我們如此渴求愛?

急於脫單,就不用去面對那種孤單感?

容易暈船,稍微接受一點善意,就輕易陷入愛河?

極端依賴,非常害怕另一半離開自己?

愛情成癮:過度渴望與過度依賴的心理狀態

愛情成癮,讓你總是陷入辛苦的戀愛關係中

成癮,是因為我們以為成癮會解決問題

什麼是「愛情成癮」?

第二章 愛情成癮的特徵:痛,但就是離不開

強烈的匱乏、孤單感:不論伴侶是否在身邊,總是感到孤單

合理化:他不是故意的,他只是不知道怎麼愛人

理想化:朋友都說他不是真的愛我,但我相信他很愛我

麻木:只要不去想就好了,獲得一種短暫而虛假的寧靜

痛但離不開:明知自己在這段關係裡感到痛苦,卻總是離不開

失去自信:離開他就沒有人要我了

強迫性反應:好不容易決定離開,卻總是無法控制地回頭

羞恥感:像我這麼糟糕的人,不會有人要我的

第三章 單身即地獄?為什麼單身讓我們感到如此焦慮?

大眾媒體塑造的單身汙名與恐懼

單身總被質疑有問題,還要多繳稅?──易被忽略的單身歧視

單身歧視讓我們焦慮單身,也讓我們懷疑自己

女性的單身焦慮:父權社會下「不合格」的女性

男性的單身焦慮:再成功,也會看起來「不夠成功」

第四章 是什麼讓我們如此渴望愛?

愛著不斷傷害自己的人,是以為他愛著我們無法愛的自己

愛自己,其實是個假議題

你的身體裡,可能住著一個受傷的孩子

童年情感上的傷,來自於父母的「情緒遺棄」

情緒遺棄,讓我們形成有毒的內在批判

為了得到父母的愛,形成努力、追求完美與討好的「假我」

為了從痛苦與羞恥感中緩解,轉向投入愛情之中

第五章 僵化的防衛反應,使我們離真實的愛越來越遠

戰:以憤怒和控制要求無條件的愛

逃:以其他事物迴避感受和轉移注意力

討好與關係依賴:藉由討好他人以獲得關注與愛

僵:躲藏、隔離與人接觸,深信與人接觸是危險的

問題不是我們這個人,而是我們如何因應

第六章 走出愛情成癮:愛情,從愛回自己開始

認知到自己並沒有錯

重新設定方向:聚焦找回自己,而非挽回對方

建立安全架構:由外而內重新構築自己的力量,練習自我照顧

自我覺察:是什麼讓離開變得這麼難?

面對害怕失去「依賴」的恐懼:那些恐懼是真的嗎?

檢驗有毒關係:是什麼讓我們深陷自我懷疑又無法自拔?

自我疼惜:安撫自己、降低羞愧感,找回離開毒性關係的勇氣

從僵化的防衛反應中療傷

哀悼理想破滅:不是我們不好,而是發生在我們身上的事很糟

成為自己的父母:練習自我保護與照顧

建立健康的愛情:我們可以親密,也能保有自主

附錄 童年逆境經驗量表(Adverse Childhood Experience,ACE)

內文試閱

第一章 認識愛情成癮:為什麼我們如此渴求愛?

急於脫單,就不用去面對那種孤單感

亞秤在社群平台上非常活躍,時常更新自己的動態、照片,從中可以看到他精心打扮的穿著、精采的社交聚會、對事業充滿想法和精緻有品味的生活……等。但即使亞秤擁有這些看來多采多姿的動態,只要當身邊的友人、同事或同學傳來戀愛、結婚或是懷孕的消息,卻總讓亞秤感到莫名焦慮和孤單,感覺自己好像是個有問題的人,於是更加積極地尋找對象,彷彿一定要有對象,才能證明自己是「夠好的」、「沒有問題的」,就不用一直去面對那種格格不入的孤單感……

容易暈船,稍微接受一點善意,就輕易陷入愛河

家華一直很渴望一段親密的感情,他現階段最大的期待,就是找到自己的人生伴侶、結婚、建立自己的小家庭。

也因為這樣,每當有人對他釋出善意,也許只是同事打招呼時對他露出燦爛的笑容,或工作中同事幫了他一個小小的忙,都會讓家華感覺小鹿亂撞,不經意開始注意起對方的一舉一動,好奇對方對自己的感覺和想法,期待兩人相處的時間更多,想像會不會有一天對方會喜歡上自己。

因此,家華會為對方準備驚喜,早午晚都傳訊息關心,無微不至地照顧對方,想像著兩人幸福美好的未來。但現實往往不如預期,家華滿滿的關心與照顧,常常讓對方覺得喘不過氣,開始逃避或冷處理。家華不懂,為什麼自己付出那麼多,卻還是得不到愛?

極端依賴,非常害怕另一半離開自己

事業有成的彥廷,在工作上總能獨當一面,但在感情中卻會變一個人,時時刻刻都需要對方的注意與關心,當對方訊息稍微回得晚一點,都會讓他整天心神不寧、胡思亂想,深怕對方在跟別人聊天、跟別人有其他互動。

這些恐懼讓彥廷在關係中變得特別敏感、依賴和焦慮,他需要不斷確認對方是否還愛自己,甚至會要求更多的相處時間、更頻繁的肢體接觸,才可以稍微安心一點。

但感情最終總是禁不起這麼多的質疑與考驗,當對方因受不了這些無止盡的壓力而提出分手,彥廷就會再次陷入深深的自我懷疑和自責,他明知自己的不安全感一次又一次扼殺了自己的感情,卻又難以控制自己對關係的依賴與恐懼……彥廷覺得,越來越討厭這樣的自己了。

愛情成癮:過度渴望與過度依賴的心理狀態

愛情成癮(Love Addiction)的概念大約出現於一九七五年,史坦頓.皮爾(Stanton Peele)與阿契.普洛多斯基(Archie Brodsky)在《愛與耽迷》(Love and Addiction)一書中,將某些愛情關係中的特定行為反應,歸類為成癮症狀的一種。接著一九七六年,美國匿名戒酒會(Alcoholics Anonymous,AA)成員在波士頓創立「匿名性與愛情成癮者協會」(Sex and Love Addicts Anonymous,SLAA),直至一九八六年該協會出版了《匿名性與愛情成癮》(Sex and Love Addicts Anonymous)一書後,愛情成癮的概念才開始越來越廣為人知。

然而,愛情成癮的定義與範圍至今仍未有明確定論,在歐美雜誌、書籍、學術研究或許可見「love addiction」(愛情成癮)一詞,但在醫學診斷中,並非像藥癮、酒癮等物質相關及成癮障礙症(Substance-Related and Addictive Disorder)等已有明確的診斷標準。

本書中使用愛情成癮一詞,嘗試描述的是一種心理狀態,有可能來自於社會結構體制不斷製造對單身的標籤、汙名、恐懼與焦慮,使身處於父權社會的我們感覺似乎有對象才是對的、正常的;也有可能在過去原生家庭的經驗裡,未曾獲得足夠的照顧與滋養,使我們轉而過度渴望、過度依賴感情關係,或甚至為了獲得這些愛情關係,犧牲了自己的需求和價值。有時這樣的反應可能來自於我們內心的不安、恐懼,或是我們過去經驗裡曾經受的傷,這些原因都可能使我們陷入不斷追求愛情、卻得不到快樂的狀態。

本書並不想將愛情成癮傾向視為一種問題、或是一種疾病,而是希望能用較宏觀的角度來整理愛情成癮傾向的脈絡與經驗,我們能不能為自己騰出多一點空間,試著探索這些依賴與渴求的背後,那些不安、害怕與恐懼是什麼,這樣我們才有機會能夠幫助自己、更加貼近自己,進而找回自己的需求和價值。

愛情成癮,讓你總是陷入辛苦的戀愛關係中

一旦陷入愛情成癮的狀態,可能會容易陷入苦戀或虐戀等關係之中,有時候,我們可能會容易受某些人吸引,而這麼說:

「他說只有我能聽懂他、理解他。」

「他說,他從來沒有過這種感覺,這是他第一次有這種(心動/安心的)感覺……」

「他說他真的很愛我,他也不想傷害我,只是他不知道要怎麼辦?」

「我知道他不是故意(曖昧/劈腿)的,他都有告訴我,這是因為他重視我,才跟我坦承。」

「他說他知道無論發生什麼事,我都會待在他身邊,他說我很特別……」

這些情感關係,可能是存在依附威脅或危險的關係,如:情緒勒索、情感忽視、PUA、煤氣燈效應、情感或肢體暴力、第三者、偷情、劈腿、多角戀(非自願性的多角關係)等;也可能是模糊曖昧與藕斷絲連的關係,例如無法給出明確回應,卻又給出空泛的承諾,像是說:「我現在對你沒感覺,但未來我還不確定,也許我們會有發展的可能」,或是對方給予明確回應,卻難以在關係中穩定下來,像是說:「我現在是跟你在一起,我現在也是愛你的,但我不保證不會對別人有感覺」、「我不想傷害你,你不要對我有所期待,你知道我就是這個樣子」……。

對於「愛情成癮」的人們來說,可能會不自覺下意識地去合理化對方的行為,或壓抑、淡化自己的感受,讓自己可以在察覺潛在威脅或危險時,降低這些嫉妒、不安、焦慮等負面情緒的困擾,而讓自己得以持續待在這樣的關係裡(不論原因為何),但這真的是健康的「愛」嗎?

這樣的關係,是讓我們覺得更有安全感、還是更不安?這樣的關係,是讓我們覺得自己更好、還是更糟?我們也許或多或少能感受到「被愛」的感覺,但未必能有機會「被好好地、有安全感地愛著」。當我們從小不曾感受過有安全感、有信任感、有健康界線的愛,我們很容易誤以為某些行為就是愛,而這樣的愛未必對我們的身心健康有好處。但是身而為人,又需要情感連結才得以生存,在種種困境組合之下,很容易會一不小心就深陷我們以為「美好的」愛情關係之中。

成癮,可能是我們以為能解決問題的方法

愛情成癮傾向,也許可視為一種身心因應的策略或方式、一種我們以為或試圖解決問題的方法,為什麼這樣說呢?很多人會覺得成癮是問題,但成癮往往是最後呈現出來的結果。很多時候,成癮反而比較像是一種人們以為可以解決問題的方式,或更直接地說─一種我們以為可以舒緩或解決痛苦的方式。我想,如果有選擇,應該不會有人想成為成癮者;如果不小心成為成癮者,應該也沒有人會希望這樣過一輩子,讓癮控制自己與人生。

所以,其實我們更需要去探索的是:是什麼讓我們成癮的呢?如果成癮是最後呈現出來的結果,那我們往回看可能會發現,成癮往往是從已存在的痛苦開始的,畢竟一個生活得快樂自在的人,不會沒事需要去找「樂子」,在尋找的過程中卻讓自己成癮。常常是當我們深陷於難以承受的苦痛、身處於晦暗的深淵低谷時,我們不曉得該如何去面對它、也很難面對它,又不想長期處在這樣的狀態,因為人類面對痛苦的本能就是遠離,人類的本性就是趨樂避苦。

那為什麼我們偏偏會自己往火坑裡跳?像飛蛾撲火一樣呢?可能在那個快要撐不下去的當下,也許我們以為那火是能引領自己的光,如同能拉自己一把、救自己脫離苦海的浮木,結果卻讓自己傷得更深。

在愛情成癮的關係中,人之所以會不自覺地往不健康的關係裡跳,可能來自於初期浪漫甜蜜的假象,好像暫時舒緩或滿足了某個情感上的需求,讓我們嚐到了甜頭,更不捨離去;殊不知當我們未能釐清與整理自己的狀態,將自己拋入一段界線不健全或不適合自己的關係中,就像企圖「以痛治痛」,反而可能造成更多不安全感,尤其時不時間歇出現的幸福,又再次讓你離不開對方……。因此,是什麼讓你需要以「愛情」解痛、引發愛情成癮,才是我們需要深入探索的關鍵。

盼能藉由本書的梳理,讓大家更了解愛情成癮傾向背後社會結構的脈絡、愛情成癮傾向的特徵、樣貌、類型、身心反應以及如何調適、重新照顧自己,幫助大家在處理自身關係時,能更了解自己、為自己拓展更多的彈性、減緩感情關係的痛苦,有機會發展既親密、健康又自主的愛情關係。

什麼是「愛情成癮」?

談愛情成癮之前,我們先了解什麼是成癮。嘉柏.麥特(Gabor Maté)是一位長期在加拿大溫哥華與成癮者工作的醫師,他在TED演講中提到1,他認為成癮的定義是:「一個可以讓你暫時鬆一口氣、獲得一時滿足的行為,但長期下來,會導致傷害或產生負面影響,讓你明知有害卻不願放棄的行為,就是成癮。」

從這樣的定義來看,成癮的對象其實可以很廣泛,從常見的咖啡因、菸酒、藥物、網路,甚至購物、工作,及本書想探討的愛情關係,都可以納入其中。

美國婚姻家庭治療師貝琪.威特史東(Becky Whetstone)博士提出,愛情成癮傾向有幾個特徵:

● 害怕被拋棄

■ 沉迷型:總是擔心伴侶會離開你

■ 迴避型:不惜代價逃離情感親密關係(這樣我就不會被拋棄了)

● 無法停止地想著對方,幾近沉迷

● 伴侶是你在人生中感覺美好的唯一事物

● 伴侶是你值得活下去的唯一理由

以上的關係狀態已經形成一種僵化的行為模式,即使分手了,也很快就會再進入下一段關係,產生類似的互動模式。

我們需要釐清的是,戀愛本身不是問題,問題是我們為何戀愛?雖然戀愛本來就不一定永遠都是甜蜜的,但在愛情成癮傾向的關係中,有時我們可能會藉由投入不穩定的情感關係或性關係,來獲得暫時的情感安慰、舒緩或滿足,我們可以把它想像成咖啡因、菸、酒精或毒品,也許它讓我們暫時舒緩了情緒與壓力,但它對我們的影響是什麼?在這些不穩定的關係中,當我們深陷愛情成癮傾向時,我們可能容易過度投入、以致失去控制,長期下來易產生負面結果,卻難以停止。

我們是否曾經停下來想過:我把戀愛關係視為生活中的什麼?減緩單身焦慮、消除對單身的標籤與汙名的方法嗎?我試圖用愛情來填補什麼?是我過去原生家庭失去的父愛/母愛嗎?我期待對方彌補童年缺席的父親/母親的位置嗎?當我們未曾意識與覺察時,這些錯誤認知很可能使我們的關係失衡、造成對方的壓力;同時,這些不計後果的戀愛,也可能使我們再次失望與失落。

編輯推薦

你的好,不需要靠愛情才能證明!

文/商周出版編輯部

有人深陷單身焦慮、害怕寂寞,找不到對象就懷疑自我價值;有人極端依賴,為了維持關係、留住對方而卑微討好……愛情,真的那麼不可或缺嗎?為什麼我們如此渴求愛,甚至到了「上癮」的地步?

諮商心理師楊雅筑,在《愛情成癮》一書裡提到,任何型態的成癮,都是因為我們以為「成癮」能夠解決問題:得到愛,可以讓我們肯定自己,證明自己值得被好好對待,陪我們抵擋外界的壓力;失去愛,就覺得世界幾乎毀滅,覺得再也不會有人接受自己,即使眼前的愛是段有毒的關係,依然甘之如飴。

對於愛的態度,正反映著我們內心的傷口,過去的遭遇讓我們以為,是因為自己表現不好、不夠順從,所以得不到愛,唯有好好修復傷痕,才能讓真正的愛願意靠近!更多編輯推薦收錄在城邦讀饗報,立即訂閱!GO

作者資料

楊雅筑

國立臺北教育大學 心理與諮商學系碩士 目前為諮商心理師、企業特約講師,關注社會議題與性別平權。 擅長主題涵蓋關係經營與溝通、情緒與壓力調適、心理韌性與自我成長等。 平時除了個別諮商與伴侶諮商工作外,也會至各級學校機關/社福機構或企業演講、帶領課程與工作坊。 有感於不見得每個人都有機會接觸諮商,但不論微小自一天生活日常、或深遠至人生生老病死,都蘊含著心理學可用之處,希望透過多元的方式深入人群,讓人們有機會用輕鬆、活潑、有趣的方式認識心理學,也期盼藉由文字,讓每個人都能擁有一次好好被陪伴、理解的時刻。 著有《關係的刻意練習》(商周出版)。 相關著作:《關係的刻意練習:從初識、伴侶到家人,讓你在乎的每一段關係更長久》注意事項

- 若有任何購書問題,請參考 FAQ